文/新浪财经意见领袖专栏作家 罗志恒(粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师)

摘要

2020年财政在紧平衡下负重前行,减税降费、扩大赤字和债务、支出侧重民生和抗疫,有力地维护了经济社会稳定,落实“六稳”“六保”。然而,财政紧平衡和收支矛盾加剧将是未来的常态,财政要在多重目标下行走:实现发展与安全的平衡、稳增长和防风险的平衡、减税降费和财政可持续性的平衡、短期经济社会稳定与长期内生增长动力的平衡、民生福利改善与科技强国的平衡。

本文主要解决五大问题:一是2020年整体财政形势如何?二是2021年的财政形势预计将如何?三是中央如何定调2021年的财政政策?四是中央如何定调十四五期间的财税体制改革?房地产税、个税将如何改革?五是短期内财政有困境,但又不能大幅度提高赤字和债务透支未来政策空间,短期、中长期分别需要从哪些角度解决财政面临的压力?

一、财政是政治经济学的集中体现,事关改革、发展、稳定

近年来经济下行叠加减税降费,财政收支矛盾突出,部分地方重回“吃饭财政”。尤其是2020年疫情爆发导致收入锐减,而支出刚性不减甚至大幅增加(抗疫、基建和保中低收入群体的民生支出),各地财政运行压力较大。

改革、发展、稳定均离不开财政,不同于其他政策,甚至财政行为就是改革、发展和稳定。第一,改革要付出艰难代价,调整体制机制、和平安置触动的利益群体,需要财政赎买。财政除了具有总量作用,相对于货币政策,特定的减税降费政策和支出结构都天然具有调结构的作用。尤其在党的十八大以来,推动结构性改革更加需要发挥财政的作用,财政上升到国家治理基础和重要支柱的高度。第二,中国仍处发展中阶段,城镇化的进程需要大量的基础设施建设,财政在稳增长中发挥了重要作用。第三,稳定的国际国内大局亦需要强大的国防、外交和公安队伍,同样需要财政。

二、当前财政形势严峻到何程度?

1、2020年财政税收增速低,税收增速创半个世纪以来新低。2020年财政收入增速为-3.9%,为1976年以来的最低增速;税收收入占财政收入的84.4%,增速为-2.3%,为1969年以来即半个世纪以来最低增速。1994年分税制改革以来,财政收入增速大部分年份高于GDP名义增速,但2015-2020年连续六年均低于GDP名义增速,主要是经济下行叠加减税降费。从各税种构成看,增速较高的是证券交易印花税、契税和个人所得税,增速分别为44.3%、13.7%和11.4%。证券交易印花税和契税主要是因为股票交易和房地产销售活跃;个人所得税主要是因为居民收入随经济复苏恢复性增长以及股权转让等财产性收入增加。

2、2020年14省市财政收入负增长,较上年增加8个,四大直辖市均负增长。湖北、天津、黑龙江、新疆、北京分别增长-25.9%、-20.2%、-8.7%、-6.3%和-5.7%。四大直辖市均为负增长,除天津、北京外,重庆、上海分别增长-2.2%和-1.7%。

3、财政收入占GDP比重(狭义宏观税负)连续五年下降,但土地出让和社保收入上升较快。以财政收入/GDP衡量的宏观税负在2015年见顶,从2015年22.1%下降到2020年的18%,相当于2006-2007年的水平。

4、2020年财政收支差高达6.3万亿,创历史新高,考虑到专项债、特别国债后的实际赤字率为10.8%。

5、23个省市区财政自给率不足50%,地方财政越发困难,对中央转移支付及债务的依赖度提高。西藏、青海、甘肃的一般公共预算收入/一般公共预算支出仅为10.1%、15.1%和21.5%;不过这只是初次分配的结果。

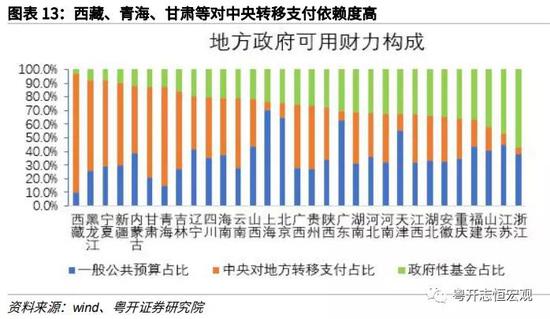

6、地方政府对中央转移支付和土地出让收入依赖度高,其中东部一般公共预算收入和土地出让收入占比高,西部依赖中央对地方转移支付及税收返还。浙江、江苏和广东省的政府性基金收入位居全国前列,浙江、湖北和重庆等省市对土地出让金收入依赖度高。

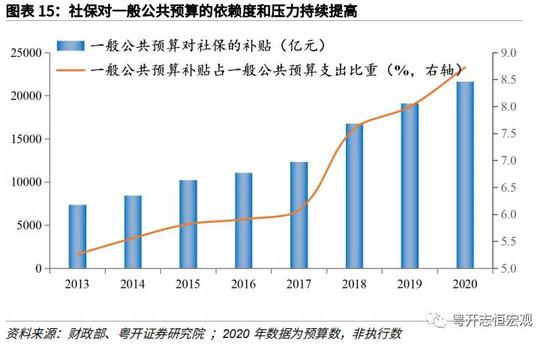

7、社保对一般公共预算的依赖度持续攀升,对财政的压力与日俱增。2020年社保收入中有高达2万亿来自一般公共预算补贴收入,占社保收入的28%,占财政支出的8.7%。

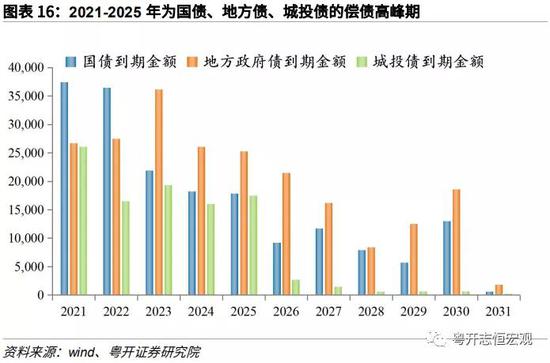

8、政府负债率提高至45.8%,专项债余额超过一般债,风险总体可控,但部分地区债务率较高,且偿还时间集中在2021-2025年。抗疫特别国债中的3000亿调入一般公共预算转移地方,7000亿进入政府性基金预算直接转移给地方,用于基建和抗疫,目前看大部分地区还有诸多额度要结转至2021年使用。

三、2021年财政形势预计将如何?

2020年财政收支矛盾空前严峻,但大幅增加赤字和专项债、发行抗疫特别国债缓解了部分支出压力,结果是政府负债率上升7.5个百分点至45.8%。虽然风险总体仍可控,仍明显低于发达经济体绝对水平以及债务上升速度,但债务上升速度较快、赤字大幅扩张不能是常态,必须为2035和2049的中国留足政策空间。百年未有之变局的时代背景下矛盾和风险多发,不确定性明确增强,财政必须发挥好最好一道防线的作用。各国的较量是综合国力的较量,也是改革力度和政策空间的较量。

2021年赤字率应适当降至3%左右,同时适度增加国债减轻地方政府压力,提高一般债的规模、降低专项债的额度。2020年地方政府专项债余额已达12.92万亿,首次超过一般债余额12.74万亿,且因为专项债的项目收益持续下降,最终仍需要靠财政资金偿还,成为事实上的一般债,有必要实事求是地通过一般债让风险显性化,而不是自欺欺人地继续不将专项债纳入赤字。

预计2021年财政收入增速为9-10%。但是,如果突发风险导致经济不及预期,以及出台新的大力度减税降费措施,则宏观税负还将继续下降,财政收入将低于9%。支出方面,继续压减一般性支出的理念和行动必须坚持,但是空间并不大;债务付息支出将在2021年突破1万亿;2020年结转结余的部分资金将继续用于重大项目和工程。

总体上,2021的财政政策力度要因时因势而变,非常规的大规模刺激性财政政策退出,这意味着缺乏大规模债务支撑后的地方政府的财政收支压力更大,更加考验政府的理财能力,尤其是财源建设、大数据理财、优化支出结构、绩效管理、零基预算、中期规划、宏观指导等。

四、中央如何定调2021财政政策:提质增效、更可持续

中央经济工作会议关于财政和全国财政工作会议的总基调是“提质增效”和“更可持续”。主要是经济社会从战时应急状态逐步走向统筹疫情防控和经济社会发展的正常状态,同时财政紧平衡成常态、收支矛盾加剧,财政面临多重矛盾目标。既要保持适度支出力度,又要可持续,实在是艰难,只能倒逼预算改革统筹收入、优化支出、强化绩效等方式提质增效、更可持续。

2021年财政工作的十大重点任务,可概括为稳定经济(扩大内需)、科技创新、保民生、保基层财政运转、化解风险、污染防治和乡村振兴,但各项任务最终指向三保、六保、三大攻坚战、新发展格局和财政可持续性。

五、中央如何定调十四五财税体制改革?

未来的财税体制改革需从三个维度出发:

一是建立现代财税体制,主要包括预算、税制和中央与地方关系。

二是财税体制必须服从和服务于新的政治经济形势和国家战略。即经济增速换挡导致的财政收入增速换挡、人口老龄化上升和人口流动冲击社保并产生财政压力、数字经济和服务业占比提高冲击工业时代财税体制、统筹发展和安全对财政提出更高要求等,应对收支矛盾加剧和紧平衡的常态。

三是财税体制改革必须贯穿五大发展理念、促进新发展格局的形成。财政影响生产分配流通消费各环节、影响供需两端、影响国内大循环和国际双循环,财政必须在围绕加快培育完整内需体系、加快科技自立自强、推动产业链供应链优化升级、加快农业农村现代化、改善人民生活品质、牢牢守住安全发展底线等方面做出贡献。

六、如何解决财政困境,避免“财政危机”?

短期方面,既要减税降费,也要增收节支,开源节流,降所得税,增消费税、资源税和国企利润上缴。

中长期看,必须深化改革,理清政府与市场关系简政放权、精兵简政裁撤冗员、深化党和国家行政体制、财政税收体制、社保制度改革。

详见正文。

01

财政是政治经济学的集中体现

财政在经济社会发展中起至关重要的作用。财政主要处理政府与市场、中央与地方的关系,本质是事关全局的激励机制,要实现各方主体的激励相容。从历史以及国际比较看,财政若出现危机,社会危机亦不远;财政体制若不顺,则政府与市场边界不清,中央权威受损、地方积极性难以调动。

改革、发展、稳定均离不开财政,甚至财政行为就是改革、发展和稳定。第一,改革要付出艰难代价,调整体制机制、和平安置触动的利益群体,需要财政赎买。尤其在党的十八大以来,推动结构性改革更加需要发挥财政的作用。第二,中国仍处发展中阶段,城镇化的进程需要大量的基础设施建设,财政在稳增长中发挥了重要作用。第三,稳定的国际国内大局亦需要强大的国防、外交和公安队伍,同样需要财政。

但现实却是,近年来经济下行叠加减税降费,财政收支矛盾持续凸显,部分地方政府重回“吃饭财政”。地方政府尤其是基层政府哭爹喊娘甚至发不出公务员和教师工资已不稀奇,“保工资、保民生、保运转”再度成为重要内容。

财政工作犹如在刀尖上起舞,财政政策基调不断因时因势而动。2019年底的中央经济工作会议对财政的表态从“加力提效”改为“提质增效”,去掉了“加力”,蛋糕不可能无限制做大,更加侧重分好蛋糕;2019年底的全国财政工作会议通篇透出“过紧日子”“以收定支”“勤俭节约办事业”的思想;财长刘昆在《求是》的文章《积极的财政政策要大力提质增效》提出了“财政政策新内涵”,核心仍是如何过紧日子。2020年初面对疫情对经济社会“前所未有”和“极不寻常”的冲击,中央在提出“积极的财政政策更加积极有为”,政治局会议提出“提高赤字率,发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债发行规模”。2020年底中央经济工作会议对财政政策的基调从“积极有为”重回 “提质增效”,且增加“更可持续”“保持适度支出强度”。

02

当前的财政形势严峻到何程度?

1、2020年财政税收增速低,税收增速创半个世纪以来新低

2020年全国财政收入为182895亿元,预算目标为180270亿元,超收2625亿元,完成率为101.5%。但是,预算执行率超过100%并不意味着收入形势较好,而是预算通过时已是5月下旬,目标已充分考虑到形势的严峻性,出口超预期、房地产和股票交易活跃贡献税收较多。2020年财政收入增速为-3.9%,高于预算目标的-5.3%,该增速为1976年以来的最低增速。

2020年税收收入为154310亿元,占财政收入的84.4%,增速为-2.3%,该增速为1969年以来即半个世纪以来最低增速。新中国历史上税收收入负增长的年份有1955、1960、1961、1967和1968年,分别为-3.6%、-0.5%、-22%、-11%和-2.6%,主要受到大跃进和文革的影响。由于2019年非税收入已挖掘了较大潜力,基数较高,导致2020年非税收入增速增速大幅下降为-11.7%,实现28585亿元。其中,中央非税收入下降62.3%,主要是2019年特定国有金融机构和央企上缴利润增加,基数较高。地方非税收入增长5.6%,主要是各级政府积极挖掘潜力,多渠道盘活国有资源资产增加收入,其中,地方国有资源(资产)有偿使用收入增长17.8%,拉高地方非税收入增幅5.4个百分点。2020年,涉企收费继续下降,全国行政事业性收费收入下降1.4%,教育费附加等专项收入下降0.3%。

1994年分税制改革以来,财政收入增速大部分年份高于GDP名义增速,但2015-2020年连续六年均低于GDP名义增速,主要是经济下行叠加减税降费。从各税种构成看,增速较高的是证券交易印花税、契税和个人所得税,增速分别为44.3%、13.7%和11.4%。证券交易印花税和契税主要是因为股票交易和房地产销售活跃;个人所得税主要是因为居民收入随经济复苏恢复性增长以及股权转让等财产性收入增加。

2、2020年14省市财政收入负增长,较上年增加8个,四大直辖市均负增长

全国31个省(自治区、直辖市)中,青海、四川增长5.6%和4.6%,江苏、甘肃、浙江、湖南等15个省份增长在0-3%;14个省份同比下降,其中湖北、天津、黑龙江、新疆、北京分别增长-25.9%、-20.2%、-8.7%、-6.3%和-5.7%。四大直辖市均为负增长,除天津、北京外,重庆、上海分别增长-2.2%和-1.7%。

3、财政收入占GDP比重(狭义宏观税负)连续五年下降,但土地出让和社保收入上升较快

以一般公共预算、政府性基金、国有资本经营和社保收入之和,剔除重叠部分如财政补贴社保,作为政府筹集的收入,2019年的宏观税负为34.8%,较2018年下降0.4个百分点。该水平在国际上处于中等水平。

从分项看,以财政收入/GDP衡量的宏观税负在2015年见顶,从2015年22.1%下降到2020年的18%,相当于2006-2007年的水平。以税收收入/GDP衡量的宏观税负在2013年见顶,从2013年18.6%下降到2020年的15.2%,相当于2004-2005年的水平,2018-2020年分别下降0.4、1.1和0.8个百分点,下降速度较快。但是,土地出让收入和社保收入却迅速上升。其中,土地出让收入占GDP的比重在2020年为8.3%,较上年提高1.1个百分点;社保收入剔除一般公共预算后占GDP的比重在2019年(2020年执行数尚未发布)为6.5%,较2018年略下降0.3个百分点,仍高于2017年1个百分点。

(关于宏观税负有不同的理解和认知,主要对是对土地出让收入是否属于宏观税负的分歧,IMF计算宏观税负国际比较不包括土地出让收入。本文认为土地出让收入宏观税负是政府凭借政治权力、所有权从居民和企业获得的收入,土地出让收入先转化为房企的成本,其后转化为居民和企业的成本,最终表现为政府从社会获得的收入。感谢刘尚希老师、朱青老师和梁季老师对此处的指导。)

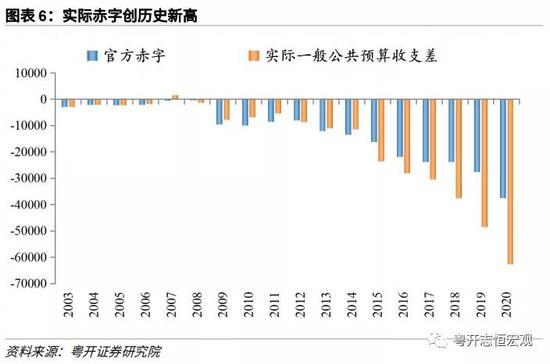

4、2020年财政收支差高达6.3万亿,创历史新高,考虑到专项债、特别国债后的实际赤字率为10.8%

2020年财政赤字按照3.76万亿安排,年初预算的赤字率预计为“3.6%以上”,名义GDP为101.6万亿元,故赤字率(赤字/GDP)为3.7%。

官方赤字预计仍为3.76万亿,但实际上的收支差为6.3万亿,两者差额2.5万亿通过历史结转结余资金、政府性基金和国有资本经营预算调入解决。考虑到3.75万亿的专项债、特别国债1万亿,实际赤字率高达10.8%。

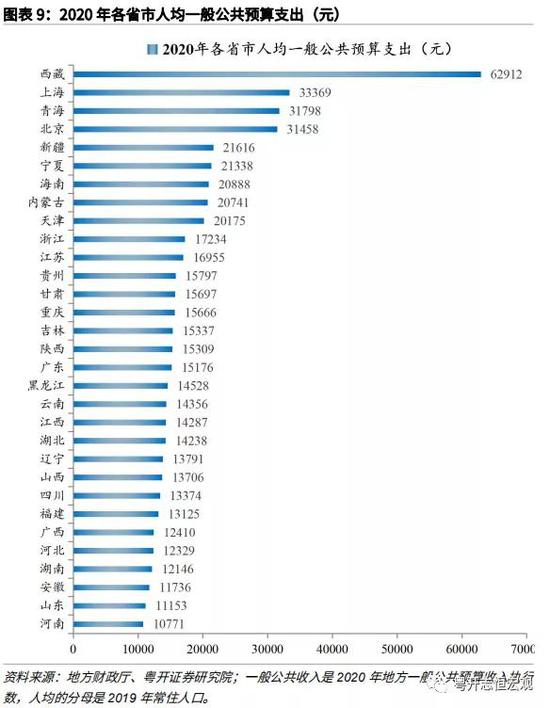

5、23个省市区财政自给率不足50%,地方财政越发困难,对中央转移支付及债务的依赖度提高

2020年各省市财政收入/支出低于50%的有23个,主要集中在西部和东北,其中西藏、青海、甘肃的一般公共预算收入/一般公共预算支出仅为10.1%、15.1%和21.5%;仅8个省市区财政自给率高于50%,主要是上海87.0%、北京80.9%、广东73.9%、浙江71.9%、江苏66.2%、天津61.0%、福建59.0%和山东58.4%。

地方政府的收支不足主要靠中央的转移支付和税收返还以及地方政府一般债券。但是,要全面认知该指标,不能据此否定分税制以及转移支付存在的必要性。该指标只反映政府间关系的初次分配,考虑到大量的中央转移支付和税收返还给地方后的再分配效应,地方事实上的可用财力和满足支出的能力将大幅提高。除专项转移支付指定特定用途外,一般转移支付与税收转移可作为地方政府统筹使用的财力。

以2019年数据为例,初次分配后,23个省市的一般公共预算收入/支出低于50%,考虑转移支付和税收返还后,大部分省市的转移支付后收入/支出在80%以上。其中,西藏、青海、甘肃获得的转移支付分别为1360、1977和2684亿元,相当于其一般公共预算收入的8.9、4.8和3.2倍,因此,西藏、青海、甘肃获得转移支付后的收入/支出高达100.5%、88.1%和89.3%;反而东部发达地区获得的转移支付相对较少,比如浙江获得的转移支付为963亿元,相当于其一般公共预算的13.7%,远低于西部地区,考虑转移支付后的收入/支出为79.7%,还有20.3%的支出依靠债务及其他调入资金解决。

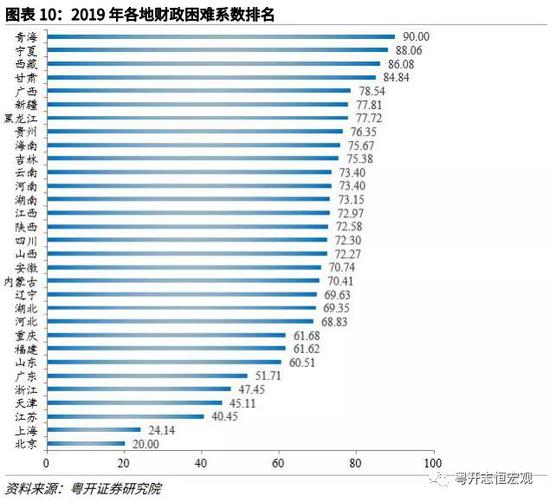

6、财政困难系数

中央在给地方转移支付时会根据地方财政的风险和财力情况,财政部设置了财政困难程度系数,2019年4月23日,财政部公布了《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算的通知》,将近700亿元城镇保障性安居工程专项资金分配给36个省市,在资金分配表中,列出了36个省市的财政困难系数。

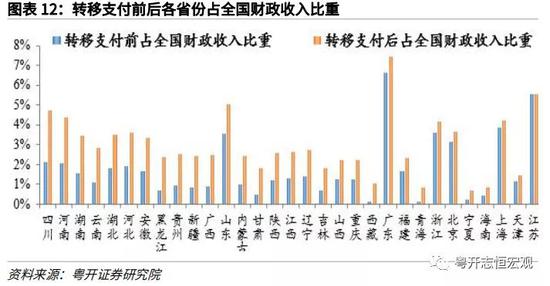

7、地方政府对中央转移支付和土地出让收入依赖度高,其中东部一般公共预算收入和土地出让收入占比高,西部依赖中央对地方转移支付及税收返还

2019年全国财政收入190390亿元,中央财政收入89309亿元,占全国比重46.9%,地方财政收入101081亿元,占比53.1%;但是全国支出238858亿元,中央支出35115亿元,占比14.7%,地方支出203743亿元,占比85.3%。为保证中央的宏观调控能力以及各地基本公共服务均等化,中央掌握较多的财力并向各地转移支付。转移支付及税收返还为74360亿元,占全国收入的比重为39.1%,相当于地方收入的73.6%,即转移支付后,中央、地方实际可支配收入分别为14950和175440亿元,占全国比重分别为7.9%和92.1%。

在经过这个分配过程后,中央政府的实际可支配收入与支出比为42.6%,仍有57.4%的支出需要发行国债、调入资金和使用历年结转结余弥补。但即使有中央的转移支付,地方可支配收入仍难以满足地方支出需要,两者之比为86.1%,仍有13.9%需要发行地方政府一般债券等弥补。

从2019年决算数看,获得转移支付和税收返还较多的省份有四川(5118亿)、河南(4491)、云南(3828)、湖南(3656)、湖北(3368)、河北(3354)、黑龙江(3311)、安徽(3284)、新疆(3240)等。

地方政府的可用财力除地方一般公共预算收入外,中央对地方的转移支付及税收返还、政府性基金收入(以土地出让收入为主)是另外两大主要来源。由于2020年中央对各省份的转移支付具体数据发布时间较晚,以2019年决算数据为例。在地方综合财力的三大部分构成中,东部经济发达、土地市场活跃,一般公共预算收入、土地出让金收入占比较高;西部和东北地区一般公共预算收入占比偏低,自身财政能力较弱,依赖中央转移支付及税收返还。

其中,西藏、青海、甘肃、黑龙江一般公共预算收入占比分别为9.8%、14.9%、21%和25.5%,中央转移支付占比分别为86.9%、72.1%、66.2%、66.9%;此外,宁夏、新疆、吉林、云南的中央转移支付占比均超过50%,分别为62.6%、60.6%、56.4%和51.1%。东部地区对中央转移支付依赖较少,除一般公共预算收入占比相对较高外,政府性基金收入(土地出让收入)占比较高,如浙江57%、江苏47.1%、山东42.2%、福建36.9%、重庆36.1%。

浙江、江苏和广东省的政府性基金收入位居全国前列,浙江、湖北和重庆等省市对土地出让金收入依赖度高。2019年地方政府性基金收入为80476亿元,其中土地出让金收入为72517亿元,占比90.1%。

从分省政府性基金收入看,浙江(10608亿元)、江苏(9250亿元)、山东(6743亿元)、广东(6112亿元)和四川(4181亿元)政府性基金收入居于前列,排名前5的省份的政府性基金收入占比为45.8%;青海(245亿元)、宁夏(118亿元)和西藏(75亿元)政府性基金收入较少。

从部分公布的2019年土地出让数据看,江苏(8564亿元)、浙江(8260亿元)、山东(6086亿元)和广东(5529亿元)仍居前列。从对土地出让金收入的依赖度看,浙江、安徽、江苏、山东、江西等省份的财政高度依赖于土地出让金收入,其土地出让金收入与一般公共预算收入的比值分别为1.17倍、0.98倍、0.97倍、0.93和0.92倍;广东、北京、上海等地对土地出让金收入依赖度相对偏低,其土地出让金收入与一般公共预算收入的比值分别为0.44倍、0.35倍和0.31倍。

8、社保对一般公共预算的依赖度持续攀升,对财政的压力与日俱增

2019年全国社会保险基金决算收入83152亿元,其中一般公共预算补贴收入19103亿元,占社保收入的23%,占一般公共预算支出的8.0%。根据预算安排,2020年社保预算收入77287亿元,其中一般公共预算补贴收入上升为21629亿元,占社保收入的28%,占财政支出的8.7%。

9、政府负债率有所提高,风险总体可控,但部分地区债务率较高,且偿还时间集中在2021-2025年

经第十三届全国人大第三次会议审议批准,2020年全国地方政府债务限额为288074.3亿元,其中一般债务限额142889.22亿元,专项债务限额145185.08亿元。

截至2020年末,中国政府债务为46.55万亿元,较上年增加8.6万亿元,负债率为45.8%,较上年增加7.5个百分点,低于国际通行的60%警戒线,风险总体可控。其中,中央政府债务余额20.89万亿,较上年增加4.24万亿元,占GDP的20.6%,较上年增加3.8个百分点。地方政府债务余额25.66万亿元,较上年增加4.35万亿元,占GDP的25.3%,较上年增加3.8个百分点,均控制在全国人大批准的限额之内。其中,一般债务127395亿元,专项债务129220亿元,专项债务余额首次超过一般债务;政府债券254864亿元,非政府债券形式存量政府债务1751亿元。此外,与政府关系较为紧密的城投债余额10.8万亿元,相当于GDP的10.6%。

国债和地方政府债务偿还期限集中在2021-2025年,年均到期为2.6万亿元和2.8万亿元。截至2021年1月30日,存量国债平均票面利率3.34%,平均剩余期限8.82年,集中偿还期在2021-2025年,到期金额分别为3.74万亿元、3.64万亿元、2.19万亿元、1.82万亿元、1.79万亿元。截至2020年12月,地方政府债券剩余平均年限6.9年,其中一般债券6.3年,专项债券7.5年;平均利率3.51%,其中一般债券3.51%,专项债券3.50%。地方政府债将集中在2021-2026年清偿,到期金额分别为2.67万亿元、2.75万亿元、3.61万亿元、2.61万亿元、2.53和2.15万亿元,地方政府需要发行新的债务延续,清偿过于集中将给地方政府增加债务周转压力。从城投债看,未来偿债高峰期同样集中在2021-2025年,到期金额分别为2.86万亿元、1.89万亿元、2.13万亿元、1.74万亿元和1.84万亿元。

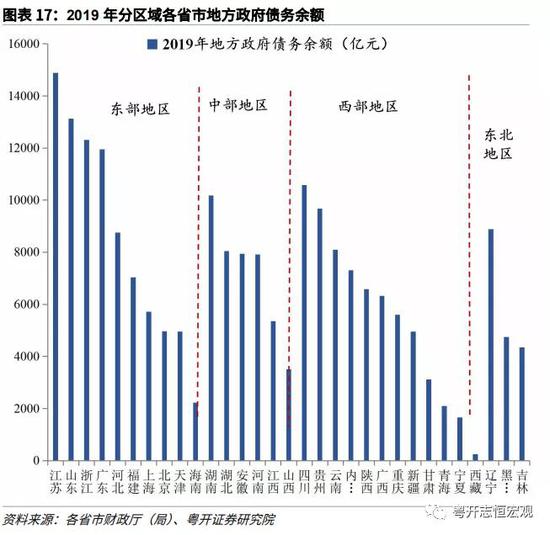

负债规模方面,2019年末债务余额规模超万亿的有6个省份,分别为江苏、山东、浙江、广东、四川和湖南,规模为14878亿元、13128亿元、12310亿元、11957亿元、10577亿元和10175亿元,占地方政府债务总额的7.0%、6.2%、5.8%、5.6%、5.0%和4.8%,合计34.4%。

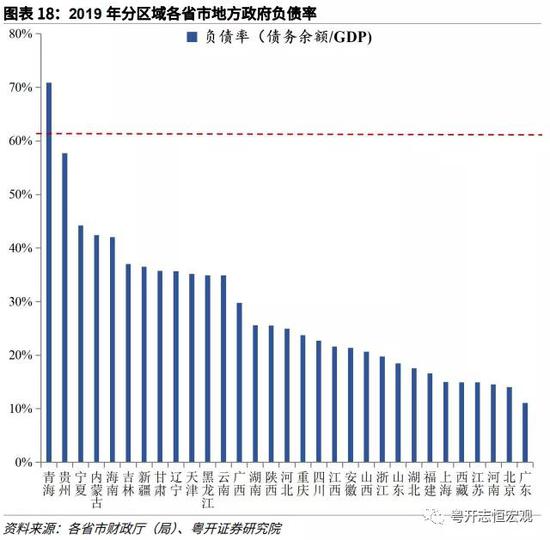

负债率方面,以债务余额/GDP衡量,青海的政府负债率高达70.9%,较2018年上升9.3个百分点;第二位是贵州(57.7%),较2018年下降2个百分点;其后是宁夏(45.5%)、内蒙古(42.5%)和海南(42%),分别较2018年上升8.0、4.5和1.8个百分点。安徽、福建、上海的政府负债率有所下降,分别下降1、0.3和0.4个百分点,其他省份基本上升。除青海以外,其余各省的政府债务仍在安全线60%以内,如广东(11.1%)、上海(15%)、江苏(14.9%)、北京(14%)相对较低。青海、贵州、宁夏等地区缺乏新的经济增长点,转型缓慢,财政能力不足,风险较高。

分区域看,东部经济发达省份,虽债务规模大,但GDP规模大,债务率较低。如江苏的债务规模虽然排名全国第一,但是其经济发展较好,因此负债率仍处较低水平。西部地区负债率显著高于东部和中部地区,处于经济发展水平尚未提升但政府负债过高的阶段。另外,促进经济发展又需要政府适当举债,西部省份的举债空间正逐步缩小,经济发展程度与政府债务不适应。中部地区地方政府债务占GDP的比重整体安全可控,其中湖南的债务率较高。东北地区,辽宁经济相对落后,加之沉重的养老负担,经济转型困难,政府债务率靠前,限制了政府的举债能力,也提高了举债融资成本。

从债务限额的使用情况看,以债务余额/限额衡量,湖南、天津、黑龙江、湖北、贵州、内蒙古、宁夏等地处于较高水平,分别为99.5%、98.1%、96.1%、95.5%、94.9%、94.1%和93.7%。此外,北京、上海债务限额使用率相对较低,分别为54.4%和66.7%,债务限额与余额之差分别为4155亿元和2855亿元,可能与其财政状况相对较好有关。

2020年新发的1万亿元抗疫特别国债,全部转移给地方并建立直达机制,主要用于公共卫生等基建以及抗疫相关支出。

一是从目标看,主要在于确保经济社会稳定、解决抗疫的临时支出和弥补公共卫生等短板。

二是从用途看,主要在基建和抗疫支出。基建方面,主要用于公共卫生体系建设、重大疫情防控救治、粮食能源安全和应急物资保障、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理、交通基础设施、供水供电供气、农林水利等基础设施建设领域,主要起补短板、惠民生作用;抗疫支出方面,主要用于保就业、保基本民生、保市场主体,包括重大疫情防控支出(医疗器材、检测支出、医护人员补助)、支持减免企业房租、创业担保贷款贴息、落实援企稳岗政策以及保障困难群众基本生活等一次性支出。抗疫特别国债资金可全额作为项目资本金。严禁用于土地储备和棚户区改造项目,严禁用于政府性楼堂馆所和建设政绩工程、形象工程,严禁用于清偿政府拖欠的民营企业中小企业账款。

三是从预算管理看,抗疫特别国债中的3000亿调入一般公共预算收入,建立特殊转移支付(总额6050亿元)转给地方,用于六保和应对2020年下半年不确定性;剩余7000亿通过政府性基金转移分配给地方用于基建和抗疫支出。

从各地的实践看,地方省级政府在中央切块后予以细化,其中20%省级财政预留调入一般公共预算用于解决基层特殊困难及疫情防控等不可预见支出;其他用于公共卫生等基建领域。有部分资金在2020年未使用完,结转2021年使用。

抗疫特别国债以10年期为主,由中央财政统一发行,纳入中央国债余额限额管理,不计入地方政府债务余额和风险指标,不纳入地方政府法定限额外隐性债务。抗疫特别国债利息由中央财政全额负担,下达地方的本金由地方统筹项目投资收益等分年偿还,从第6年(2025年)开始,每年偿还20%。部分省份的金额分布为:广东504亿元、北京338亿元、河北398亿元、吉林158亿元、天津102亿。具体而言,以部分地区为例反映使用情况。

北京市:“一是安排城市副中心建设100亿元。落实京津冀协同发展国家重大战略,优先用于2020年城市副中心重大工程行动计划及2020年副中心实施项目清单中的重点任务;分配其他15个区170.4亿元。二是按中央政策规定,预留20%、67.6亿元,调入一般公共预算,结合年度执行用于解决基层特殊困难。上述资金全部用于各区抗疫相关支出、公共卫生体系建设、农林水利基础设施建设、城市副中心建设、‘三山五园’地区改造、怀柔科学城产业转化升级,以及支持企业减免房租、落实援企稳岗政策、保障困难群众基本生活等。”

湖北省:统筹安排抗疫特别国债197.7亿元,用于疾控体系补短板强基层,支持871个县及县以下卫生健康项目建设,重点提升县级医院救治能力,辐射带动县域内医疗服务能力整体提升;加强县级疾控中心建设,提升疫情及时发现和现场快速处置能力;分期分批为乡镇卫生院和社区卫生服务中心建设发热门诊。

河北省:“抗疫特别国债资金加强基础设施建设。用于704个基础设施建设项目333.9亿元,抗疫相关支出6.1亿元。按照财政部要求,我省预留的抗疫特别国债机动资金58亿元全部结转明年再安排使用。”

广东省:“用好、管好抗疫特别国债504亿元, 八成以上用于支持公共医疗卫生、污染防治、乡村振兴、‘两新一重’等重点领域,推动建成一批补短板、打基础、利长远的优质项目。”

吉林省:“基础设施建设项目327个、95.27亿元(占75.4%),主要用于:(1)公共卫生和重大疫情防控救治体系建设40.77亿元;(2)粮食能源安全和应急物资保障体系建设1.76亿元;(3)产业链改造升级4.46亿元;(4)城镇老旧小区改造5.39亿元;(5)污水垃圾处理等生态环境治理工程11.49亿元;(6)交通基础设施7.18亿元;(7)供水供电供气等市政设施8.61亿元;(8)重大区域规划相关基础设施建设2.14亿元;(9)县城建设1.09亿元;(10)农林水利等其他基础设施建设12.38亿元。抗疫相关支出项目272个、31.13亿元(占24.6%),主要用于:(11)公共卫生和重大疫情防控支出25.11亿元;(12)保就业、保基本民生、保市场主体、支持减免企业房租、创业担保贷款贴息等6.02亿元。

03

2021年财政形势预计将如何?

2020年财政收支矛盾空前严峻,但大幅增加赤字和专项债、发行抗疫特别国债缓解了部分支出压力,财政在紧平衡下负重前行。结果是政府负债率上升7.5个百分点至45.8%。虽然风险总体仍可控,仍明显低于发达经济体绝对水平以及债务上升速度,但债务上升速度较快、赤字大幅扩张不能是常态,必须为2035和2049的中国留足政策空间。百年未有之变局的时代背景下矛盾和风险多发,不确定性明确增强,财政必须发挥好最好一道防线的作用。各国的较量是综合国力的较量,也是改革力度和政策空间的较量。

当前各地虽有散发病例,但经济社会总体趋于稳定。积极的财政政策要继续保持对经济恢复必要的支持力度,但是大规模、非常规的刺激性财政政策必须退出,只是要注意好退出的节奏与度的问题,运用好统筹思维和系统观念。

2021年财政赤字率应适当降至3%左右,同时适度增加国债以减轻地方政府压力,提高一般债的规模、降低专项债的额度。2020年地方政府专项债余额已达12.92万亿,首次超过一般债余额12.74万亿,且因为专项债的项目收益持续下降,最终仍需要靠财政资金偿还,成为事实上的一般债,有必要实事求是地通过一般债让风险显性化,而不是自欺欺人地继续不将专项债纳入赤字。

2021年的中国经济预计实际增速达到9%左右,主要逻辑是疫情后和政策正常化的博弈,主要有四大驱动力量:一是低基数,二是产能周期和库存周期启动,三是全球疫苗接种和经济重启带动外需,四是拜登政策引领下的美国经济恢复。上述因素将导致中国经济从2020主要依赖出口和房地产切换到20201消费恢复和出口维持相对高位。

但是,也必须注意到2021年可能存在的风险:一是房地产投资和价格下行风险,要避免货币政策正常化后房地产企业资金链断裂以及房地产价格大幅下挫带来的金融风险和居民部门破产风险。二是金融风险,经过2020年资本市场的上涨,市场对货币政策极度敏感,必须密切关注居民和机构加杠杆入市推升泡沫以及货币政策正常化后的金融市场变化,避免金融市场大起大落。同时,必须考虑到当前美国金融市场处在风险高位,如果美国资本市场下挫,金融风险外溢到我国的可能性目前看不大,但不能排除。三是拜登对华的科技战、金融战和地缘政治战可能升级。同时,2021的中国处于十四五开局之年,处在加快构建新发展格局的阶段,产业链升级、科技强国建设等均需要财政的支持。

假定2021年的宏观税负(财政收入/GDP)不再下降,维持在18%左右,则2021年的财政收入大致与名义GDP增速基本相当或者略低,预计2021年财政收入增速为9-10%。但是,如果突发风险导致经济不及预期,以及出台新的大力度减税降费措施,则宏观税负还将继续下降,财政收入将低于9%。

支出方面,继续压减一般性支出的理念和行动必须坚持,但是空间并不大;债务付息支出将在2021年突破1万亿;2020年结转结余的部分资金将继续用于重大项目和工程。2020年支出结构已经实现了从“重基建”到“抓民生”部分重大调整,2021年仍有必要将资金投向智慧城市、人工智能、医疗欠账等新型基建和人口流入的地区,即财政支出必须为人服务,基建投资随人走,尤其要转向对人的投资。

总体上,2021的财政政策力度要因时因势而变,非常规的大规模刺激性财政政策退出,这意味着缺乏大规模债务支撑后的地方政府的财政收支压力更大,更加考验政府的理财能力,尤其是财源建设、大数据理财、优化支出结构、绩效管理、零基预算、中期规划、宏观指导等。

04

中央如何定调2021财政政策?

中央经济工作会议和全国财政工作会议:“提质增效、更可持续”

总体上,中央经济工作会议关于财政和全国财政工作会议的总基调是“提质增效”和“更可持续”。主要是经济社会从战时应急状态逐步走向统筹疫情防控和经济社会发展的正常状态,同时财政紧平衡成常态、收支矛盾加剧,财政面临多重矛盾目标。既要保持适度支出力度,又要可持续,实在是艰难,只能倒逼预算改革统筹收入、优化支出、强化绩效等方式提质增效、更可持续。

一方面短期要保持对市场主体的小心呵护,要有适度支出力度,政策不急转弯,而市场尤其是资本市场又常常将内涵丰富的财政狭隘地理解为减税降费规模以及边际上的赤字率和赤字增加的规模,往往忽略结构的调整,这背后还有市场利益的裹挟;另一方面财政不得不超越部门本身工作、市场利益,要从更长远考虑问题,防范财政风险,同时实现各项国家战略,尤其是全面建设现代化国家和加快构建新发展格局。新发展格局不是虚无的,包括培育完整内需体系、加快科技自立自强、推动产业链供应链优化升级、加快农业农村现代化、改善人民生活品质、牢牢守住安全发展底线等方面。

(一)2020年底中央经济工作会议对财政的提法有四大亮点

第一,财政政策基调从“积极有为”重回2019年底中央经济工作会议的“提质增效”,且增加“更可持续”,与当前经济持续恢复以及经济社会风险下降的形势密切相关。

第二,“适度保持支出强度”“保持对经济恢复必要的支持力度”“增强国家重大战略任务财力保障”“党政机关要坚持过紧日子”,主要是因为当前经济恢复的基础不牢固,落实六稳、六保仍以及推动改革仍需要大量刚性支出。

第三,2021年财政政策的着力点将从减税降费转移到财税体制改革以及发挥财政作为国家治理的基础和重要支柱作用,即“推动科技创新、加快经济经济结构调整和调节收入分配上主动作为”,同时从“要落实减税降费政策”改为“完善减税降费政策”。

第四,防范化解风险中的财政风险,“抓实化解地方政府隐性债务风险工作”。

(二)2020年底全国财政工作会议:提质增效、更可持续;十大任务

1、“积极的财政政策要提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,增强国家重大战略任务财力保障;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求;加快建立现代财税体制,强化预算约束和绩效管理;加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作。”落实了中央经济工作会议的要求。

2、“2021年积极的财政政策‘更可持续’主要从支出规模和政策力度着眼,兼顾稳增长和防风险需要,保持政府总体杠杆率基本稳定,为今后应对新的风险挑战留出政策空间。合理确定赤字率和地方政府专项债券规模,保持适度支出强度。”

3、“2021年积极的财政政策‘提质增效’主要从优化结构和加强管理着眼,进一步完善政策实施机制,着力在及时、精准、有效上下功夫,切实提升政策效能和资金效益。”

4、会议还提出了2021年财政工作的十大重点任务,可概括为稳定经济(扩大内需)、科技创新、保民生、保基层财政运转、化解风险、污染防治和乡村振兴,但各项任务最终指向三保、六保、三大攻坚战、新发展格局和财政可持续性。

一是精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。

“用好地方政府专项债券。要按照‘资金跟着项目走’的原则,适当放宽发行时间限制,合理扩大使用范围,提高债券资金使用绩效。债券资金主要用于党中央、国务院确定的重点领域项目,优先支持在建工程后续融资。各地要提早做好项目前期准备、评估遴选等工作,加快项目申报审批,避免‘钱等项目。”

二是强化财税政策支持和引导,坚定实施扩大内需战略。

三是推动创新发展和产业升级,提高经济质量效益和核心竞争力。

四是坚持尽力而为、量力而行,加强基本民生保障。

“在制定和落实民生政策过程中,各地要进一步增强民生政策措施有效性和可持续性,使民生支出建立在更有效、更可持续的基础上。一是加强财政可承受能力评估,对拟出台的民生政策和项目,全面分析对财政支出的短期和长远影响,对评估认定财政难以承受的,一律不得实施。二是推动建立民生支出清单管理制度,会同相关行业主管部门,对本地区出台的各领域民生政策进行梳理,逐步建立本地区民生支出清单,明确相关政策名称、保障范围、支出标准、备案流程等,按程序报上级政府备案,提高民生支出管理的规范性和透明度。”

五是完善财政支农政策,支持全面推进乡村振兴。

六是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配,大力推动绿色发展。

七是做好重点领域风险防范化解工作,确保财政经济稳健运行、可持续。

“抓实化解地方政府隐性债务风险工作。坚决防范基层‘三保’风险。将‘三保’作为一项重要政治任务来抓,坚决杜绝出现拖欠教师工资等问题。”

八是坚持系统集成、协同高效,加快建立现代财税体制。

九是健全制度机制,进一步强化财政管理和监督。

十是深化对外财经务实合作,拓展国际合作新空间。

05

中央如何定调“十四五”财税体制改革?

《十四五规划建议》对财政体制改革的定调

十九届五中全会审议通过了《中共中央关于国民经济和社会发展的第十四个五年规划的建议》,明确指出了财税体制未来的改革方向,即“建立现代财税金融体制”。同时,财政是国家治理的基础和重要支柱,财政与经济、政治、国家治理密不可分,因此,财政体制和财政政策也必须服从和服务于经济政治形势变化及新发展阶段、新发展理念、新发展格局。

由此观之,未来的财税体制改革需从三个维度出发:

一是建立现代财税体制,主要包括预算、税制和中央与地方关系。

二是财税体制必须服从和服务于新的政治经济形势和国家战略,即经济增速换挡导致的财政收入增速换挡、人口老龄化上升和人口流动冲击社保并产生财政压力、数字经济和服务业占比提高冲击工业时代财税体制、统筹发展和安全对财政提出更高要求等,如何应对收支矛盾加剧和紧平衡的常态。

三是财税体制改革必须贯穿五大发展理念、促进新发展格局的形成,财政影响生产分配流通消费各环节、影响供需两端、影响国内大循环和国际双循环,财政必须在围绕加快培育完整内需体系、加快科技自立自强、推动产业链供应链优化升级、加快农业农村现代化、改善人民生活品质、牢牢守住安全发展底线等方面做出贡献。

1、第一个维度:建立现代财税体制

《十四五规划建议》“建立现代财税金融体制”提出:“加强财政资源统筹,加强中期财政规划管理,增强国家重大战略任务财力保障。深化预算管理制度改革,强化对预算编制的宏观指导。推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理。明确中央和地方政府事权与支出责任,健全省以下财政体制,增强基层公共服务保障能力。完善现代税收制度,健全地方税、直接税体系,优化税制结构,适当提高直接税比重,深化税收征管制度改革。健全政府债务管理制度。”基本上每句话背后都是复杂的系统的工程,财政部部长刘昆在《十九届五中全会辅导读本》中撰文《建立现代财税体制》有深刻阐述。概要言之,包括预算、中央与地方关系、税制三个方面的内容。

预算方面,所有政府收入要纳入预算管理,在收入增速下行与支出刚性不减的环境下,尤其要加强统筹财政资源,财政支出要标准化,提高财政支出绩效,都是为了提高理财效率,把有限的财政资金用在刀刃上。政府收支尤其是支出体现国家战略和政策方向,要加强对预算编制的宏观指导,确保国家重大战略落地。健全政府债务管理制度某种意义上是发挥债务的最大效果,同时避免债务风险。

中央与地方关系方面,近年来针对基本公共服务等领域划分了中央与地方的事权和支出责任,但还有部分领域需要继续明确。1994年分税制改革主要划分的是中央与地方的关系,但省以下财政体制并未统一规范,各不相同,财权上移、事权和支出责任下移,两者不匹配导致越到基层越困难。而越是基层的基本公共服务,越与居民的获得感直接相关。无财力,则无“基层公共服务保障能力”。

税制方面,要求健全地方税、直接税体系,优化税制结构,适当提高直接税比重。营改增后,由于调整了增值税收入分配比例,地方政府的收入占比总体平稳,约53%左右,但是主要构成是增值税、企业所得税和个人所得税的共享税,地方税不足。提高直接税比重主要是财产税和所得税,在房地产税尚未推出的情况下难度较大,一方面是企业面临较大经营压力,增税不合时宜,另一方面是个税改革增加了专项附加抵扣,纳税人群大幅减少。此外,提高直接税需要良好的纳税意识。

税制改革有几个相对确定的方向:一是房地产税从趋势看必须推出,发挥筹集财政收入、调节社会公平的作用,但是要做好与目前房地产相关税种(房产税、土地增值税、契税、耕地占用税、城镇维护建设税等)的整合工作。二是个税改革最终走向综合征收,非劳动所得(财产转让、偶然所得等)可能逐步纳税综合所得;免征额不能再大幅提高,必须确保一定规模的纳税人群,纳税人群大幅减少的产物必然是直接税体系和纳税人意识难以真正建立;降低最高边际税率45%的税率,提高税收遵从度,宽税基、低税率、严征管是未来方向。三是消费税征税环节从生产后移至消费,并逐步下划给地方,充实地方税。四是探索数字经济和服务业经济时代下的税收问题。五是资源税、环境税提高税率,体现绿色发展理念。

2、第二个维度:财税体制与政治经济形势

当前中国处于百年未有之大变局,逆全球化和民粹主义甚嚣尘上,面临的形势较以往更严峻。伴随全面建成小康社会,全面建设社会主义现代化国家的新征程开启。财税体制要服从和服务于新的政治经济形势和国家战略。主要体现如下:

一是经济增速换挡、减税降费和土地财政衰减导致的财政收入增速换挡,政府筹集财政收入能力持续下降,必须统筹政府所有收入。近年来一般公共预算收入持续下降,十三五期间累计减税降费7.6万亿元,狭义宏观税负持续下行。十四五期间的经济增速换挡是大概率事件,财政收入增速随之下行,财政收入高速增长时代已经远去。财政政策不要动辄搞大规模减税降费,连续12年积极的财政政策,而要从是否有利于新发展格局的构建,是否有利于科技创新,是否有利于市场的活跃和经济社会稳定。

二是人口老龄化上升和人口流动冲击社保并产生财政压力。人口老龄化速度加快以及养老金支出标准提高(通胀上升以及提高养老金水平)导致社保压力较大,部分地区如东北入不敷出,亟需建立起养老保险全国统筹并强化四本预算的统筹。人口流动导致社保等公共服务提供必需从静态和户籍人口转向动态和以常住人口为主要依据,与之对应的事权和支出责任划分、转移支付制度、基本公共服务提供要做出相应的调整。

三是财政收支矛盾加剧和紧平衡是未来财政形势的基本特征,绩效管理和优化支出结构将是主要方向。面临加快构建新发展格局和推进科技创新,以及人口老龄化上升和土地财政衰减的背景,大规模减税降费导致的结果是政府债务被动上升,产生财政可持续性和财政风险的问题,必须在减税降费与财政可持续性上寻求平衡。拓展积极财政政策的内涵,提高财政支出的使用效率,支出标准化,向科技创新和民生等重点领域倾斜。

四数字经济和服务业占比提高冲击工业时代财税体制。当前的经济统计制度和财政制度更多是基于工业时代,数字经济占比逐步提高并在未来将成为主导,相应的财政体制要做出调整,税源、税基要做新的界定。

五是不确定性越来越高,统筹发展和安全对财政提出更高要求等,财政政策力度必须为以后的不确定性预留空间,确保财政可持续性。提高发展的安全性,统筹发展和安全,财政既要支持产业链安全、突破“卡脖子”领域,又要维持财政可持续性、化解债务风险,确保财政自身的安全。

3、第三个维度:财税体制与新发展格局

财税体制改革必须服从和服务于加快构建新发展格局。新发展格局即国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进,至少包括三大内涵:

一是国内大循环为主体,要在需求端激发消费和投资需求,财政既要直接促进投资,又要带动市场投资并提振消费,尤其是推动乡镇振兴、农业农村现代化和新型城镇化释放的需求,培育完整的内需体系。

二是要在供给端形成高端供给,牵引和满足需求,有必要促进产业链升级,财政有必要促进科技创新和支持现代产业。

三是要坚持国际国内双循环相互促进,财政必须支持改善营商环境引进外资、合理降低关税增加进口改善人民生活、支持企业走出去。总之,财政必须在围绕加快培育完整内需体系、加快科技自立自强、推动产业链供应链优化升级、加快农业农村现代化、改善人民生活品质、牢牢守住安全发展底线等方面做出贡献。

新发展格局要以内循环为主,尤其是以消费和有效投资为主。提振消费要靠改革,改革国民收入分配、社保制度、贫富分化等,财政均要发挥重大作用。

一是改革收入分配制度提高消费能力,这不能纯粹依靠大规模减税实现,而要通过调节收入分配尤其是加大对中低收入人群的转移支付实现。

二是要通过税制改革实现收入分配更加公平,以提高全社会的消费边际倾向。经过持续脱贫攻坚,我国贫富差距在2018-2020连续三年缩小,最高20%收入人群的人均收入与最低20%收人人群的人均收入下降到10.2倍。但是,增值税的累退性导致中低收入人群负税占收入的比重高于高收入人群;个人所得税的调节分配效果有待加强,纳税人群数量太少,主要调节了工薪阶层;财富分配的差距调节必须尽快通过房地产税等发挥作用。

三是要推动基本公共服务向常住人口覆盖,解决流动人口的公共服务提供不足的问题,流动人口市民化能够提升消费意愿,提高消费水平。目前各地的抢人大战主要是抢高技能人才和劳动力,而非低技能和随迁家属,抢的不是“人”本身,而是“创造GDP和财政税收的载体”以及“房地产的需求”。流动人口公共服务,如果站在全国要素流动的角度,应该是中央事权和支出责任,如果站在为当地提供了GDP和财政税收的角度,应该是地方事权和支出责任。不论是何种事权和支出责任,必须清晰界定。

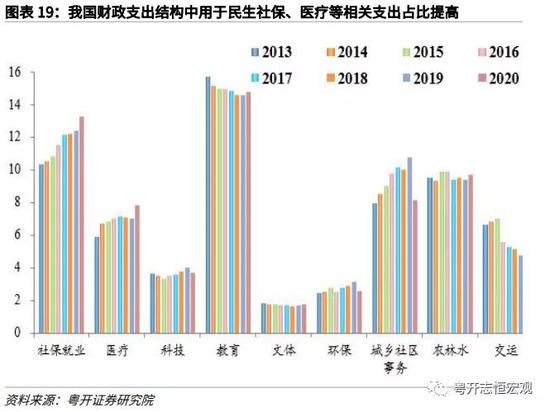

四是财政支出结构向民生倾斜,降低居民对未来的不确定性,减少储蓄,提高消费。

06

如何解决财政困境,避免“财政危机”?

短期要开源节流解决财政收支矛盾,但是可能导致恶化长期形势,比如收过头税恶化经济活力、债务攀升等。中长期要通过体制机制改革解决财政可持续性问题,避免陷入财政危机。站在更长远的角度,财政必须站在国家治理和国家战略的高度而非账房先生的视角出发,要立足人口老龄化、产业结构变化、解决收入不均等不平衡的矛盾、高质量发展、加快构建新发展格局、推动科技强国建设、充分调动中央和地方、企业、科学家的积极性的角度构建新的财政和税收制度。

短期方面,既要减税降费,也要增收节支,开源节流,降所得税,增消费税、资源税和国企利润上缴。

第一,增加收入来源,税收方面主要是消费税(烟草行业)、资源税和环保税有增收空间。具体看,一是改革消费税,扩大消费税征收范围,将高污染高耗能行业纳入其中并提高消费税税率,当前尤其可以提高烟草行业消费税税率,逐步将消费税的归属权下划给地方。二是提高资源税和环保税税率,资源税的空间大于环保税。2020年资源税1755亿元,同比下降3.7%。环境保护税207亿元,同比下降6.4%。

第二,增加国有企业利润上缴力度。十八届三中全会提出,完善国有资本经营预算制度,提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提高到30%,更多用于保障和改善民生。

第三,盘活现有资产、退出竞争性领域,出让股权,既能缓解当前财政收支压力,又能解决部分地方政府的债务问题。

第四,加大反腐败力度,既能整顿吏治,又能增加罚没收入,但不能为了罚款而罚款。

第五,加大对基层的转移支付,确保不出现“三保”难以实现导致的社会群体性事件。

第六,削减一般性开支,只是空间越来越小。

第七,强化财政绩效,短期内要大幅度提高很难。

从长期看,必须深化改革,理清政府与市场关系简政放权、精兵简政裁撤冗员、深化党和国家行政体制、财政税收体制、社保制度改革。但是改革要触动利益,不论是削减支出还是裁撤冗员,均需要考虑既得利益群体的反对,财政改革的“财”好解决,“政”是最难的,需要政治勇气和魄力,也要讲究艺术,如何安置改革的对象。1998年国企改革导致的下岗,通过房改和加入WTO释放的红利吸收,那么这次呢?

第一,必须简政放权,厘清政府与市场关系,深化党和国家体制、行政事业单位改革,强化绩效管理,通过政府采购解决长期大量的由政府提供的公共服务。如果政府长期大包大揽,家长制的大政府必然收支庞大。只有简政放权,市场的归市场,政府的归政府,大量的事业单位要么回归非盈利机构,要么走向市场自负盈亏。但是裁减冗员精兵简政,必须配合市场化的改革,比如放开市场准入、改善营商环境,提高就业的吸纳能力,否则改革将导致新的社会群体性问题。

第二,深化财政体制和税收制度改革,处理好政府与市场、政府与社会、中央与地方的关系。真正解决好中央和地方事权和支出责任的划分,“办多少事,花多少钱”;强化预算绩效管理;优化支出结构,从发展财政转向民生财政,更多体现“取之于民用之于民”,转向教育、医疗、养老以及新型基建,增加对“人”的投资与消费,促进人口数量走向素质红利。近年来我国用于社保就业、医疗的财政支出占比有所增加,用于交运、农林水等基建类支出占比有所下降,支出结构在优化,2020年社保就业、教育、医疗三者分别占财政支出比重为13.3%、14.8%和7.8%,合计占比35.9%,较2019提高1.9个百分点,但仍远低于美国、德国等发达经济体。

第三,深化社保制度改革,避免社保长期过度依赖公共财政补贴。我国的社保可持续性差,且对财政补贴的依赖度上升,2018年依赖财政补贴1.7万亿,2019年的财政补贴更是接近2万亿。问题的解决不在于提高社保缴费率加重企业负担,而在于提高国有资产划转社保的比例和资产质量、提高社保统筹层次增强中央调剂力度、发挥养老保障体系中第二(企业年金和职业年金)和第三支柱(商业保险)的重要作用实现多层次积累、提高养老保险基金的投资收益、尽快全面放开计划生育、适时适当推迟法定退休年龄。

第四,接受经济增速下行,以经济结构改善和民生改善(就业等)为新的考核机制,寻找经济新的内生增长点。放弃“保8”“保6”等过往理念,重塑“保民生”“保结构”“保信心”等理念。

第五,适度放宽地方政府举债额度尤其是都市圈城市群的地区,但强化绩效管理,负债与资产匹配、成本与收益匹配,在有优质现金流的资产项目上加杠杆,稳定杠杆率而非稳定杠杆绝对数。

(本文作者介绍:粤开证券首席经济学家、研究院院长,经济学博士,注册会计师,高级经济师,中国首席经济学家论坛理事,主要研究方向:宏观经济、财政理论与政策。)