转自:思医辨药

主营中药制剂与药材贸易的现代化企业

公司主营中药制剂与中药材贸易,在2022年收入占比分别为20.76%、66.81%;在以二次开发后优质产品迭代叠加院内复苏的背景下,2023Q1公司营收与归母净利润同比分别增长53%、61%。公司作为布局中药垂直产业链稀缺标的,受益于政策驱动中医药产业发展,有望高质量成长。

政策推动中药企业垂直一体化发展

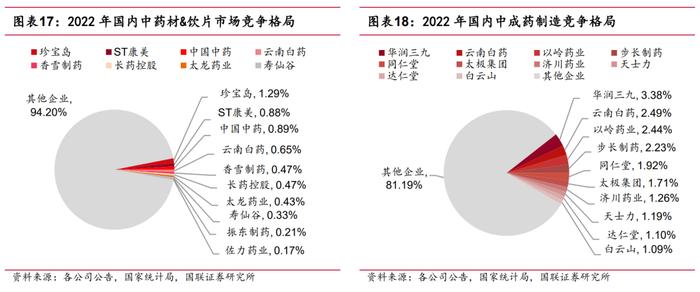

上游中药材质量直接影响临床疗效,是中医药发展关键之一,生产企业积极布局上游以提升综合竞争力。2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅为5.8%;政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,并加强中药全产业链管理,我们认为在政策要求下,中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中;同时布局上游的企业在抵御价格波动、原料供应与终端产品质量保证上具有明显优势。

公司为垂直一体化布局领军企业

公司布局垂直产业链发展中药:(1)建设中药材交易中心(全国首家大宗中药材现货交易平台),提升上游市占率,保证原料供应与成品质量;(2)采用数字化管理提升产品质量层次,转型智能制造以提效增质;(3)通过中药二次开发享受优质优价待遇;(4)持续改革营销体系,并以股权激励提升经营活力。同时公司加大研发投入,建设”一心四院”,发展院内制剂、创新中药、化药与生物创新药等管线,储备增量品种,维持增长驱动。

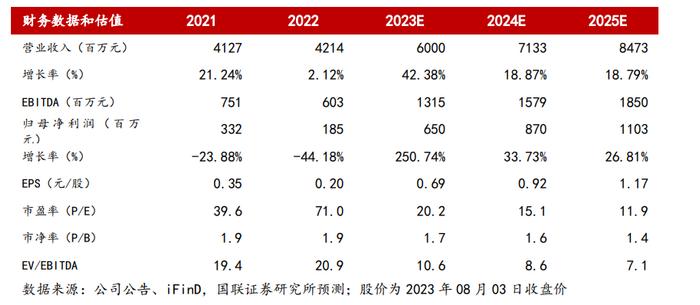

我们预计公司2023-2025年收入分别为60.00/71.33/84.73亿元,同比增速分别为42%/19%/19%,归母净利润分别为6.50/8.70/11.03亿元,对应增速分别为251%/34%/27%,EPS分别为0.69/0.92/1.17元/股,3年CAGR为81%。DCF绝对估值法测得公司每股价值18.06元,可比公司2023年平均PE 26倍,鉴于公司中药材贸易业务市占率有提升与中成药优质后优价的上升空间,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2023年26倍PE,目标价17.94元,首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示:

监管政策趋严风险、利润下滑风险、行业竞争加剧风险、中药材贸易风险;传统中药材交易市场弱化风险等。

投资聚焦

核心逻辑

(1)公司开展上市后再评价对新老品种进行二次开发,通过质量提升、工艺精制、循证医学研究等提升产品力,并申报中药保护品种享受优质优价待遇,公司有望借此快速增长。

(2)公司建设中药材交易中心,在政策支持并引导医疗机构、制药企业与饮片厂采购有质量保证、溯源的中药材下,公司中药材贸易市占率或将提升,有望贡献稳定利润;同时公司布局中药材领域,有望提高上游议价能力,保证产品供应与质量。

(3)公司借政策发展高景气业务,包括配方颗粒、院内制剂、中药创新药、化药与生物药创新药等,以“研发一代,规划一代”战略梯队式发展,或将为公司带来新的业绩增长点。

不同于市场的观点

市场观点:中药集采或带量采购降价将不断挤压企业利润,市占率较低的中药企业将大幅降价中标以提升市占率,影响高市占率产品的企业利润,同时上游中药材涨价带来生产成本上升,加大龙头企业经营压力。

我们认为:(1)中成药集采有望改变中药行业格局,但政策方向上仍是支持中成药优质优价,未来中成药市场份额仍是向产品力较高的品类集中,通过上市后再评价提升产品力的策略或将保证利润持续增长。(2)上游中药材价格上涨,但随着中药材种植与贸易持续规范化,以交易中心为平台下采购规模效应或将降低生产成本,同时上游中药材高景气发展有望为公司带长期的利润增长点。

核心假设

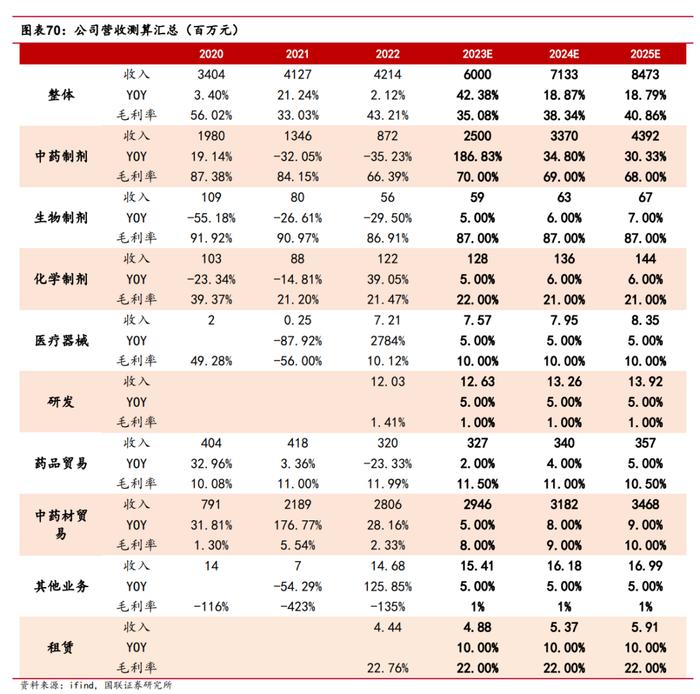

中药制剂业务:该板块是公司为核心业务, 2023年疫后复苏院内诊疗恢复或将快速增长,同时二次开发后的新老品种有望贡献更多业绩,预计2023-2025年营收分别为25.00/33.70/43.92亿元,对应增速分别为186.83%/34.80%/30.33%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为70%/69%/68%。

化学制剂业务:主要是盐酸克林霉素胶囊、注射用炎琥宁等,公司获批多个仿制药有望贡献新利润增长点,预计2023-2025年营收分别为1.28/1.36/1.44亿元,对应增速分别为5%/6%/6%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为22%/21%/21%。

生物制剂业务:主要是注射用骨肽(冻干),2023年疫后复苏院内诊疗上升,有望呈恢复性增长,预计2023-2025年营收分别为0.59/0.63/0.67亿元,对应增速分别为5%/6%/7%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为87%/87%/87%。

中药材贸易业务:在政策引导生产企业采购有质量保证、可溯源的中药材,同时公司聚焦提高中药材附加价值以提升毛利率,预计2023-2025年营收分别为29.46/31.82/34.68亿元,对应增速分别为5%/8%/9%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为8%/9%/10%。

我们预计公司2023-2025年收入分别为60.00/71.33/84.73亿元,对应增速分别为42%/19%/19%,归母净利润分别为6.50/8.70/11.03亿元,对应增速分别为251%/34%/27%,EPS分别为0.69/0.92/1.17元/股,3年CAGR为81%。DCF绝对估值法测得公司每股价值18.06元,可比公司平均估值26倍,鉴于公司中药材贸易业务市占率有提升与中成药优质后优价的上升空间,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予26倍PE,对应目标价17.94元,首次覆盖,给予“买入”评级。

目录

、

正文

1. 布局高端制剂的中药现代化企业

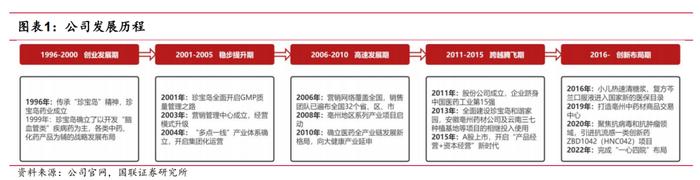

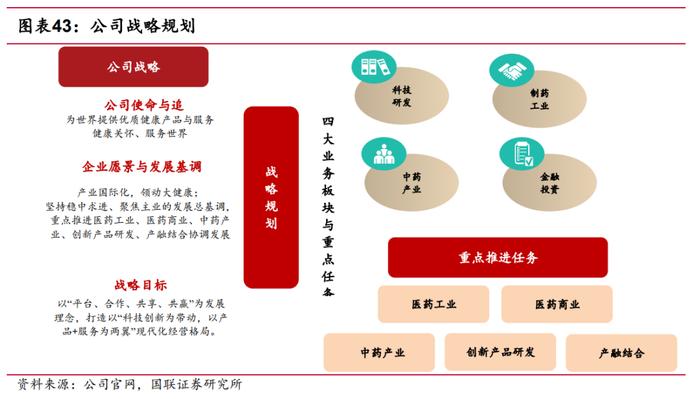

珍宝岛药业成立于1996年,是集中药材种植、加工、销售、研发、生产于一体的大型中药企业。公司聚焦创新创造、高质量、高科技的发展方向,涵盖科技研发、制药工业、中药产业、金融投资四大板块,是我国医药行业较具创新力的企业之一。

1.1 聚焦发展中药业务

公司发展初期以中药制剂为主,2004年正式开始集团化运营,在2010年先后在虎林、哈尔滨、亳州等地规划设计,由“多点一线”生产布局转向医药全产业链发展;2015年公司成功A股上市;2019年打造亳州中药材商品交易中心,形成“互联网+”中药产业创新生态体系。2022年完成“一心四院”布局,从仿制药研发转型到高端制剂、创新药研发,并持续进行中药为主、生物药化药协同发展业务布局。

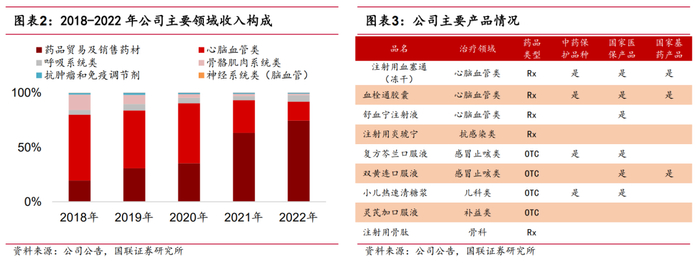

公司业务管线主要分为药品贸易及销售药材、心脑血管类、呼吸系统类、骨科类、抗肿瘤与免疫调节剂、神经系统类及其他类药物,而营业收入排名前三分别为贸易业务、心脑血管类与呼吸系统类。截至2022年年底,公司共有111个品种,药品批文141个,其中国家医保目录品种65个,基药品种29个,独家品种4个(复方芩兰口服液、血栓通胶囊、灵芪加口服液和复方白头翁胶囊)。

1.2 核心高管专业&稳定

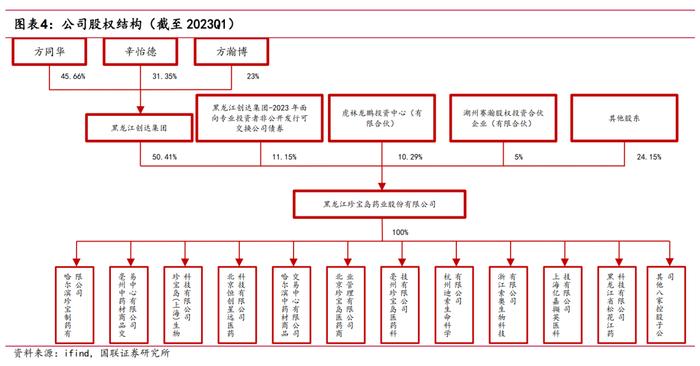

公司股权相对集中,股权结构清晰。截至2023Q1,公司控股股东黑龙江创达集团持有公司50.41%的股权,公司董事长方同华先生通过黑龙江创达集团有限公司间接持有公司23.02%的股权。

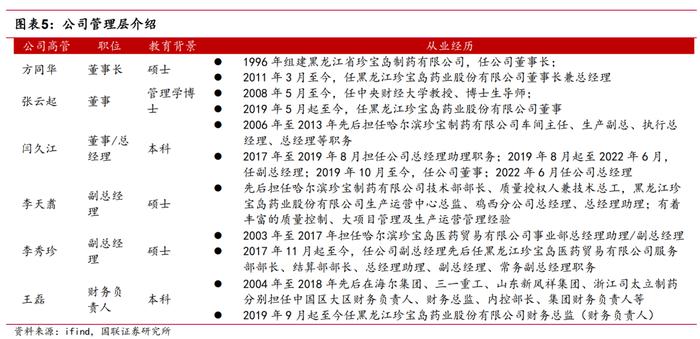

管理层经验丰富,专业背景过硬。公司董事长方同华先生是黑龙江中医药大学硕士研究生导师,有较强中医药背景。此外,公司大多数管理层均有多年研发、管理、财务有关经验,且参与公司多年发展,可为公司的创新发展提供可靠的管理支持与技术支持。

1.3 经营改善营利稳步增长

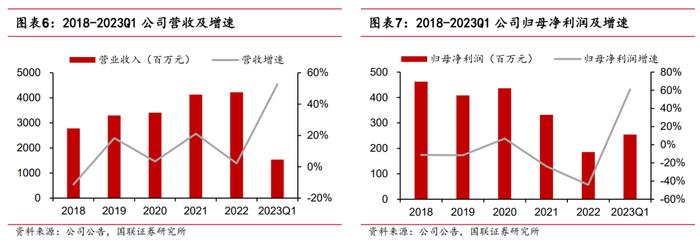

公司业绩迎来反弹,有望持续高增长。2020年宏观经济复杂多变、行业监管趋严、疫情管控叠加注射用骨肽退出国家医保目录,营收增速放缓。随后公司调整销售结构,2023Q1实现营业收入15.34亿元(yoy+52.7%);归母净利润实现2.54亿元(yoy+60.9%)。

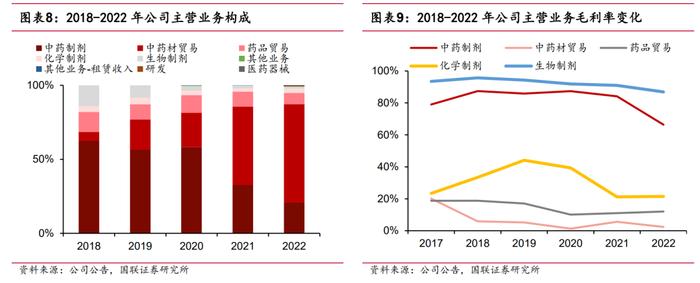

销售结构持续调整,中药材贸易业务迅速扩张。2017-2020年公司主营中药制剂业务,收入贡献超过50%。公司布局毫州中药材商品交易中心,前瞻性开创“中药材仓储式大卖场”模式,中药材贸易业务快速增长,收入贡献从2018年5.77%提升至2022年的66.58%,营业收入达28.06亿元。

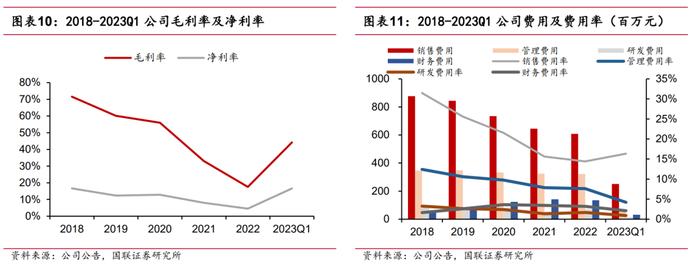

公司毛利率、净利率逐年下降。由于近年来中药材贸易业务的贸易方式以及贸易规模扩大,叠加中药材贸易业务的低毛利,公司整体的毛利率水平有所下降,2022年公司毛利率为18%,公司的净利率也随之下降,净利率从2018年的17%降至2022年的5%;但我们预计未来随着不同中药材交易模式的开展,盈利能力会有所改善。

收入增长叠加公司管控,期间费用率逐年下降。由于公司中药材贸易业务涉及的销售费用少且收入占比高,不断分摊公司的销售费用率,2022年公司销售费用率仅为14.4%。同时随着公司管理能力的逐步提升,公司的期间费用率呈现逐年下降的趋势,2022年期间费用率为27%,较上年同期下降1%。

公司持续投入创新研发,打造“一心四院” 研发体系。研发投入从2017年9374万元增长至2022年1.3亿元,CAGR为9.4%;公司坚持“中药为主、中西并重”的药品研发策略,开展化药创新药、化药仿制药、中药创新药、医疗机构中药制剂备案与注册、古代经典名方与中药二次开发等项目,截至2022年年底,公司共获得有效专利152项。

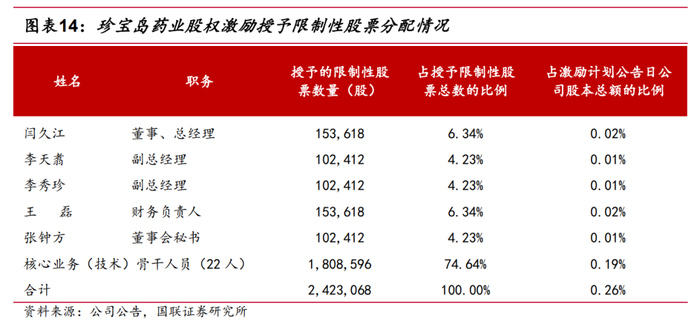

股权激励出台,加大管理层良性经营动力。公司2023年7月3日公告最终激励对象,拟以8.432元/股向27名激励对象授予限制性股票242.3068万股(约占公告发出日股本总额的0.26%),拟授予对象包括5名高层管理人员,以及22名核心业务(技术)骨干人员,并提出公司层面业绩考核目标:以归属于上市公司股东的净利润(剔除全部在有效期内激励计划股份支付费用影响)计2023-2025年分别达到6.50、8.45、10.98亿元,以充分调动公司管理层、负责核心业务、营销、研发等核心人员的积极性,加速公司快速发展。

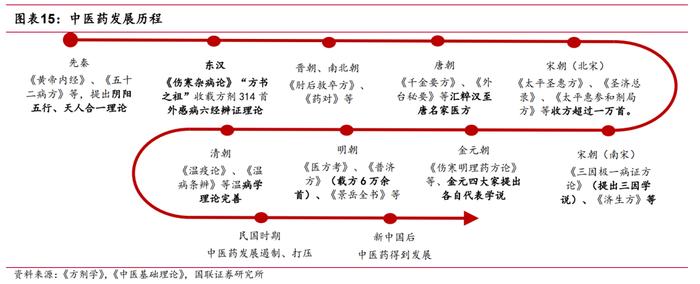

2. 政策助力中医药发展

中医药底蕰深厚,历史悠久。从先秦开始流传的《黄帝内经》,提出“阴阳五行、天人合一”理论,经过各代医家传承与发展,中医药基理论得到完善,流传出各家代表著作与方剂。中医药在预防保健、疾病治疗和康复均有着其独特优势;在过去、现在或是未来,中医药均是中国医疗体系重要组成部分。

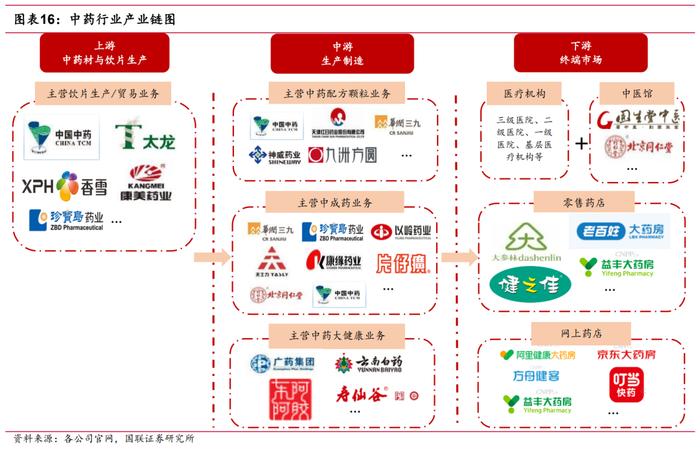

中药是指以中医药理论为指导,有着独特的理论体系和应用形式,用于预防和治疗疾病并具有康复与保健作用的天然药物及其加工代用品。根据终端市场中的产品类型,可分为中药材与饮片、中药配方颗粒、中成药、中药大健康产品,其中中药材与饮片归属为上游,中游生产制造分为中药配方颗粒、中成药、中药大健康产品等。

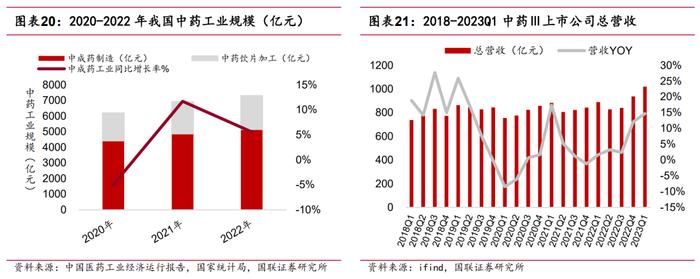

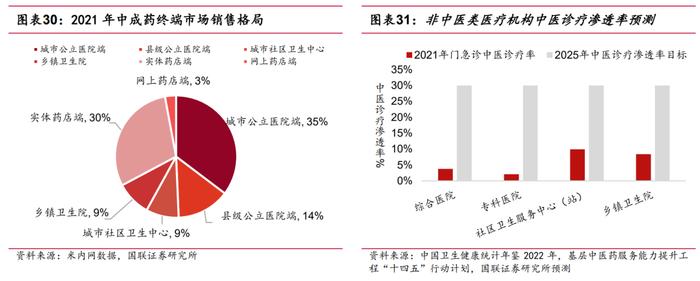

行业大市场,竞争格局分散。国家统计局数据显示,2022年中药工业整体规模高达6919亿元,分为中药饮片与中成药制造,其中中药饮片规模达2170亿元,但饮片业务收入CR10仅为5.8%;中成药制造规模达5134亿元,中药上市公司CR10中成药工业收入亦仅为18.81%,行业格局分散。由于诊疗需求中病种多而复杂,对症药品众多,中药行业表现出“大市场、集中度低”特点。

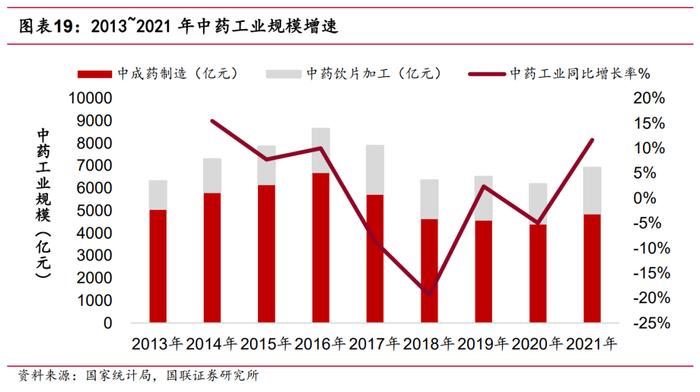

2.1 行业走出低谷恢复增长

中药走出低谷,产业增速恢复。中药工业规模在2013-2016年CAGR为11%, 2016年起中药行业受医药改革、医保控费、限制中药注射剂使用等影响,中药板块业绩大幅度下滑,2020年新冠疫情刺激下中医药渗透率上升,中药消费OTC受医保控费等政策影响较小,医保谈判中成药以价换量,中药板块逐渐走出低谷。

行业低基数业绩,增长恢复。中药板块上市公司总营收在2020年后逐渐恢复,同时2021-2022年间,中医药在新冠疫情的防治上发挥重要作用,中药工业营收2021年、2022年分别同比增长11.7%、5.6%,在中医药渗透率持续提升下,行业有望保持高景气度。

中药行业未来有较大发展空间:在未来几年内,中药配方颗粒国标满足临床使用、中成药集采以价换量、古代经典名方与中药创新药相继获批后,行业有望会焕发新活力。根据《“十四五”医药工业发展规划》发展目标中,对医药工业的营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上;剔除2022年疫情影响,假设中药工业增长将持续2021年11.7%的增速,2022-2030年保持8%的复合增长,中性假设,到2030年我国中药工业市场规模有望提升至13653亿元,较2022年有0.9倍的增长空间。

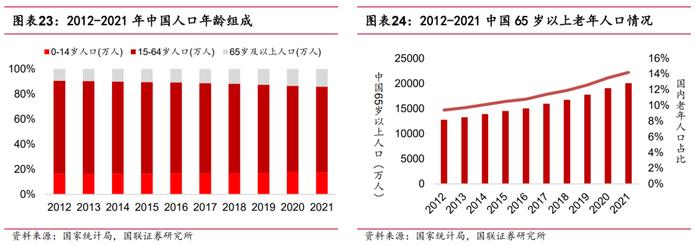

2.2 老年化趋势打开产业天花板

老龄化社会来临,疾病防治需求提升。国家统计局数据显示,2021年底中国65岁以上老年人口超过2亿人次,老年人口占全国人口的比例亦提升到14.2%,标志着我国跨入中度老龄化社会,医疗保健需求逐步升级,逐渐由治疗需求向预防需求转化,中医药产业进入红利窗口期。

政策明确中医药发展定位

顶层战略持续利好,并指引中医药发展方向。2016年至今,中医药政策不断出台,坚持继承和创新并重,推进中医药现代化,助力产业升级,在审评审批端、医保支付端上给予更多的利好,并明确中医药的发展定位:在治未病中作主导作用、在重大疾病治疗起协同作用、在疾病康复中发挥核心作用。

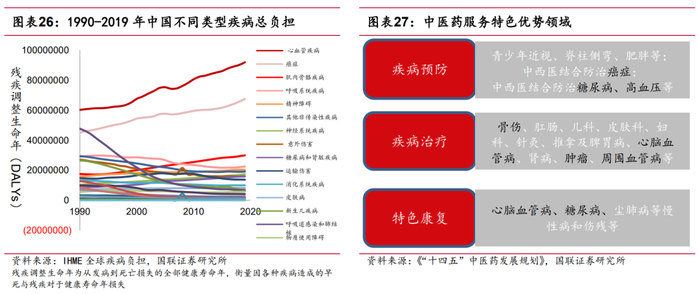

高发疾病对应中医优势病种

饮食、生活习惯等多种因素使疾病谱发生变化,心血管疾病、癌症、骨科、呼吸系统疾病等发病率不断升高,国内心血管疾病、癌症与骨科疾病患者非健康年限总数持续上升。《“十四五”中医药发展规划》提出强化中医药健康服务能力,并明确中医药在预防、治疗与康复的特色领域,其对应现代高发疾病,我们认为随着中医优势病种临床路径与诊疗方案持续公布后,中医药需求或将持续扩大,行业有望加速发展。

中医药渗透率有望持续提升

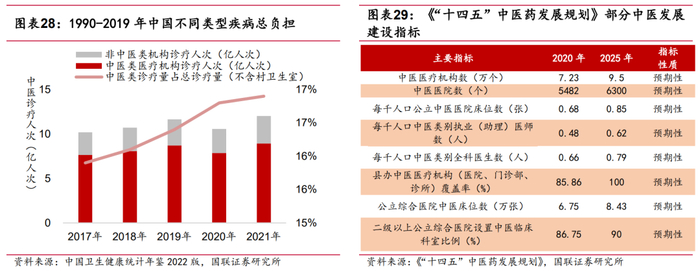

临床终端中医药渗透率逐步提升,国内中医类诊疗率从2017年15.9%提升到16.9%,中医诊疗人次亦从2017年10.19亿人次增加到2021年12.02亿人次。同时国务院要求推进中医药建设,包括增加中医医疗机构、培养中医类医师、二级以上公立综合医院设置中医科等,并提出2025年预期性指标,保证临床中医药服务供给。

基层建设持续,中医药有望覆盖更多人群。国家中医药管理局在2022年3月发布《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》,要求到2025年基层中医药实现五个“全覆盖”,同时在示范市(县)地区或域医共体建设的其他地区,鼓励公立县级中医医院牵头组建紧密型医共体,原则上覆盖30%以上县域人口,而2021年非中医类医疗机构中医诊疗率不足10%;米内网数据显示,2021年县级公立医院与乡镇卫生院中成药的规模为867亿,假设基层中医渗透率提升至30%,基层中成药终端规模有望达到2601亿。

2.3 中药细分领域有望高速增长

中药需求下沉或将带动上游增长

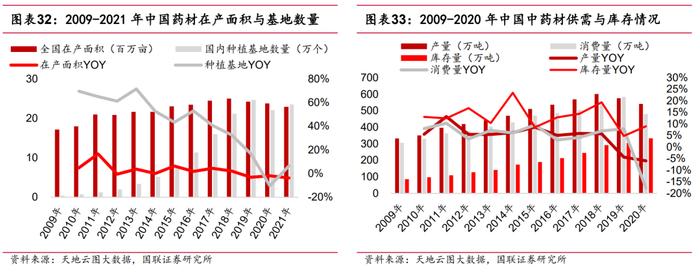

中药材种植具备农业属性,易受天气、供求关系等影响,主要由农户或合作社牵头种植,行业集中度低。中药材种植面积增长缓慢,2009-2021年CAGR仅为2%;而国内消费量从2009年305.58万吨增长至2019年583.64万吨,2009-2019年CAGR为7%,总体供给可满足需求,但需求上升或将增加供给压力。国务院发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,提出中药材规范化种植、制定常用300种中药材种植养殖技术规范,我们认为未来随着规范化种植技术推广,中药材产值有望稳健增长。

根据国家统计局数据,中国中药材市场成交额从2012年的797.9亿元增长至2021年的1916.2亿元,2012-2021年CAGR为10%。国家持续推动中医药服务建设并加大中医药下沉至基层内,受中药行业景气度提升,下游需求上涨有望拉动上游中药材快速增长,同时近年来中药材价格持续上涨,中药上游行业有望快速发展。

医疗机构中药制剂有望孕育蓝海市场

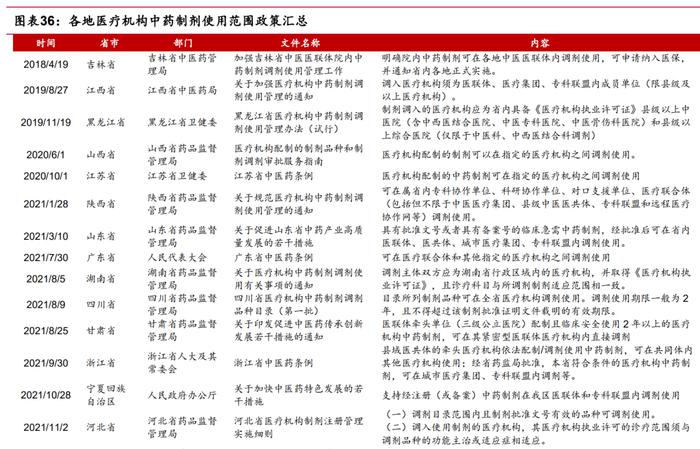

医疗机构制剂使用范围逐渐松绑,地方省市支持省内调剂使用。医疗机构制剂是医疗机构根据本单位临床需要经批准而配置、自用的固定处方制剂,具有作用广泛、价格低廉、安全性较好等优点。2005年4月国家药监局颁布《医疗机构制剂注册管理办法(试行)》,明确院内制剂只在本医疗机构内凭执业医师或者执业助理医师的处方使用,并与《医疗机构执业许可证》所载明的诊疗范围一致。为促进中药传承创新发展,截至2023年4月30日有28个省市出台政策,允许符合条件的院内制剂在省内医共体或指定医疗机构调剂使用。

医疗机构中药制剂安全有效,市场价值有望持续挖掘。院内制剂有多项利好:院内中药制剂调剂范围扩大、医院自主定价、部分品种纳入省级医保目录中。院内中药制剂使用饮片投料,易形成价格倒挂,以北京市为例,2020年具有制剂批文医疗机构有62.5%未实现制剂盈利,60家医院存在售价与成本倒挂现象,我们认为院内制剂省内调剂,由企业配制并以规模效应分摊成本提升毛利,医院药企均有望实现盈利。

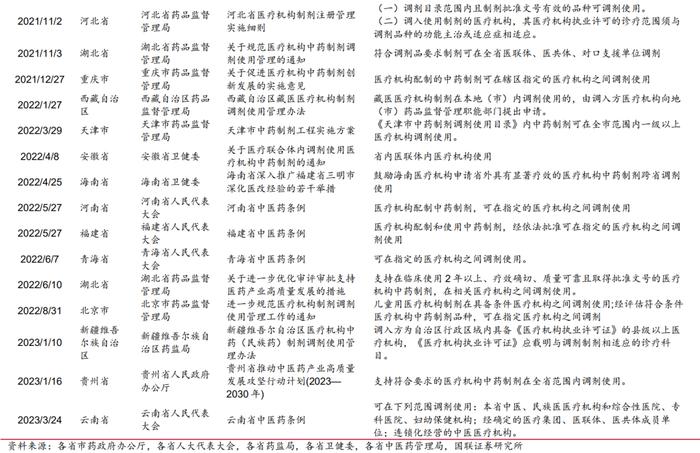

医疗机构中药制剂可转化创新中药,人用经验或可加速获批。国家药监局发布《中药注册专门管理规定》,人用经验可支持临床定位、适用人群筛选、疗程探索、剂量探索等中药新药可豁免II期临床,而医疗机构中药制剂在临床中积累丰富人用经验数据,经规范化收集后有望豁免II期临床;同时处方、提取工艺、剂型、直接接触药品的包装、临床应用与等与医疗机构中药制剂一致的,可豁免或减免相关临床前研究,缩短研制周期,降低企业研发成本,有望加快中药创新药获批上市。

创新中药借政策红利或将快速放量

顶层政策支持中医药守正创新,国家药监局近年来出台多套配套政策与指导原则,鼓励中药新药研制,其中《中药注册专门管理规定》明确人用经验证据的合理应用场景,可支持中药创新药豁免Ⅰ~Ⅱ期临床试验及部分临床前研究,对企业而言,至少可节省1000-1500万元研发投入,缩短3年研究周期,激发行业创新热情。通过国家药审中心数据,2021年起中药新药申报数量快速上升,而2023年1-6月中药新药申报数量达到54件,同比增长64%,我们认为政策利好中药创新发展下,获批上市的中药创新药数量有望快速增加。

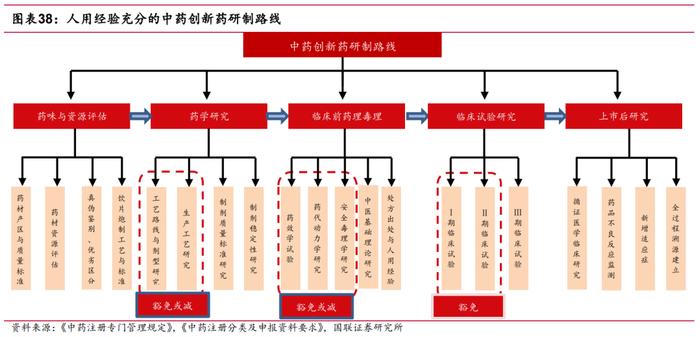

创新中药有望新进医保或基药目录,借政策红利快速放量。国家发布《进一步做好短缺药品保供稳价工作意见》、《加强医疗机构药事管理促进合理用药意见》,明确基药986政策与1+X用药模式,基药产品有望以政策红利快速增长。以佐力药业的乌灵系列为例,其在2018年新进基药目录后快速增长,2022年实现营收10.9亿元,2019-2022年CAGR为31%。获批中药创新药经规范临床试验研究证明,其疗效确切、安全边际清晰、创新价值高,有望进入国家医保目录与基药目录快速放量。

3. 以创新为导向打造综合性大药企

公司业务涵盖科技研发、制药工业、中药产业、金融投资等板块,形成以中药为核心、化学药、生物药协同发展的布局。研发策略上,公司坚持“中药为主、中西并重”,确立“五位一体”研发模式(自主研发、二次开发、共建研发、投资研发、合作引进),打造“一心四院”研发架构,不断推进科技创新和产业升级。

3.1 垂直一体化发展中医药

整合上游产业链,打造中药材龙头企业

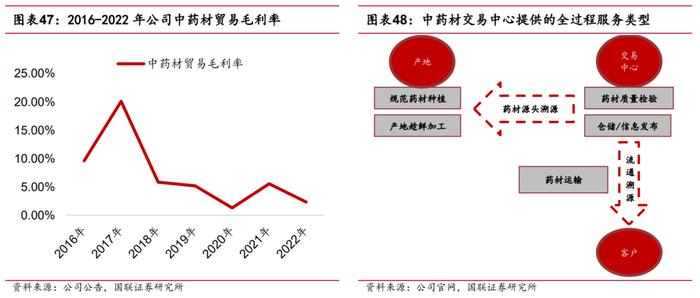

公司整合中药材交易上下游产业,建设亳州中药材商品交易中心(全国大宗中药材现货交易平台),以“六统一”(质检、仓储、包装、购销、结算、管理)运营模式,构建出“互联网+”中药产业创新生态体系;交易中心经营模式分为“以销定采”和“品种经营”,以销定采即根据客户需求以各地采购优势赚取毛利差价,而品种经营则是预判中药材行情以战略性采购,进行差额交易。

中药材贸易营收规模从2016年3.11亿元快速增长到2022年28.06亿元,2016-2022年CAGR高达44%,其国内市占率亦从2016年的0.25%快速提升2021年1.14%,2016-2021年CAGR为35%。国务院发布《加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,推动建设标准化、集约化、规模化、产品信息可追溯的现代中药材物流基地,培育符合中药材现代化物流体系标准的初加工与仓储物流中心,并引导医疗机构、制药企业、中药饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,我们认为在国家政策支持下,公司中药材贸易业务市占率有望稳步提升。

受宏观环境与中药材供需求影响,公司中药材业务毛利率波动较大,2022年仅为2.3%;在规范中药材种植、产地趁鲜加工、仓储物流到药材的质量检验、信息发布、线上交易等全过程中,公司持续提供各类高质量服务,通过提高中药材附加价值(信息全溯源等),以提升贸易业务的毛利率与净利率。同时,公司在运营中药材贸易借助规模效应,降低工业生产成本,稳步提升中药制剂工业业务的毛利率与净利率,并保证自身产品供应与质量的稳定,有望提升公司产品议价能力。

提升产品力,享受优质优价待遇

公司聚焦心脑血管用药、呼吸系统用药等优势领域,针对注射用血塞通(冻干)、血栓通胶囊、复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆等核心品种进行产品力提升,申请为中药保护品种;国家药监局发布《中药品种保护条例(修订草案征求意见稿)》,指出国家支持中药保护品种合理的优质优价,并鼓励商业保险机构优先将中药保护品种纳入保障范围。公司在临床终端通过新增产品规格,对同类产品不同规格重新定价,并通过变更辅料(新增无糖型)扩大患者群体,促进核心品种业绩增长。

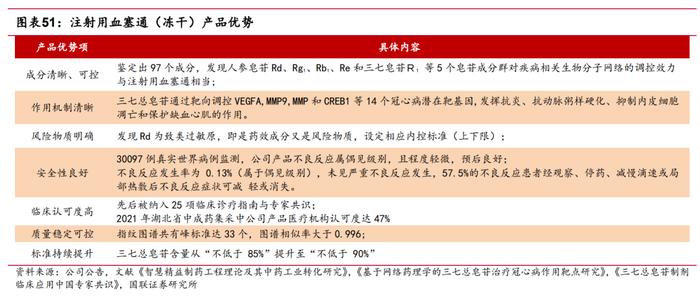

注射用血塞通(冻干)的主要成分为三七总皂苷,有活血祛瘀,通脉活络之效,用于中风偏瘫、瘀血阻络及脑血管疾病后遗症、胸痹心痛、视网膜中央静脉阻塞属瘀血阻滞证者。公司针对注射用血塞通(冻干)进行产品力提升,包括药材质量控制、工艺精制、质量标准提升、循证医学证据完善等,不断强化产品优势以提高议价能力。

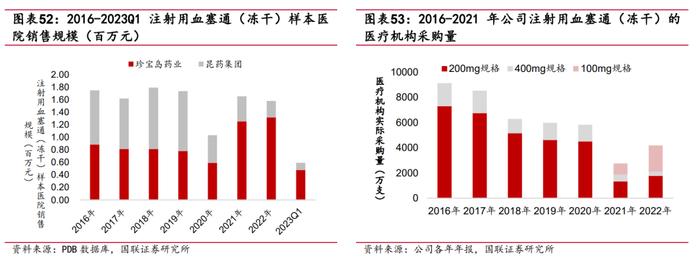

注射用血塞通(冻干)在湖北、广东、山东等中成药带量采购中,公司产品中标广东集采备选目录,享受医院报量的70%,同时公司新增100mg规格(更高质量),有望降低集采未中标的影响。公司产品在样本医院中市占率稳步提升,从2016年的50%提升至2022年的83%;根据米内网数据截至2023年3月30日,新规格产品中标区域从2018年5个快速增长到17个区域,并以质量与疗效优势持续提高终端覆盖率,叠加国家医保目录2022版中取消适应症支付限制,注射用血塞通(冻干)有望持续增长。

血栓通胶囊为公司独家品种,用于脑络瘀阻引起的中风偏瘫,心脉瘀阻引起的胸痹心痛;脑梗塞,冠心病心绞痛见上述证候者,其临床疗效良好,先后被纳入11项临床诊疗指南与专家共识中,在样本医院中销售规模快速增长,2016-2022年CAGR高达53%。血栓通胶囊医疗机构采购量从2019年5400.37万粒增长至2022年12938万粒,2019-2022年CAGR为33.8%,其销量快速增长; 同时公司产品进入2022年广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟备选名单中,2022年中标区域高达23个,有望以带量采购政策提升终端覆盖率保持高速增长。

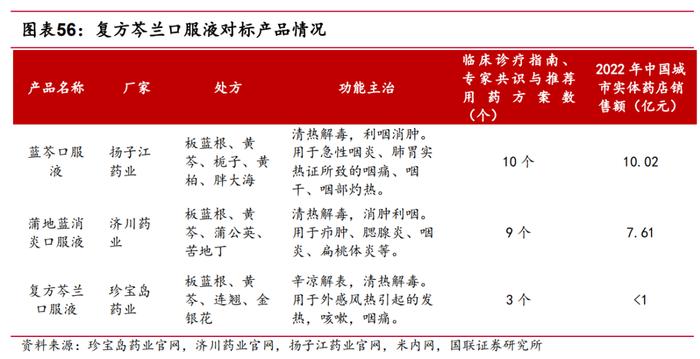

复方芩兰口服液亦为公司独家品种,用于外感风热引起的发热、咳嗽、咽痛,其在临床中发现对急性上呼吸道感染、急性/慢性咽喉炎疗效显著,成为抗甲流政府储备用药、抗新冠推荐用药。该产品的医疗机构采购量从2019年188.85万支快速增长到2022年589万支,2019-2021年CAGR高达46%,2022年抗感染类产品临床需求急增,产品覆盖区域提升,复方芩兰口服液销量有望持续增长。公司在有糖型基础上增加无糖型规格,扩大适用患者群体,对标蓝芩口服液与蒲地蓝消炎口服液,发展复方芩兰口服液,我们预期有望打造成5~10亿级中药品种。

转型智能制造,提质增效

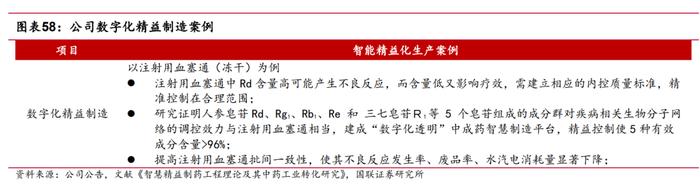

珍宝岛药业聚焦智能制造,建设数字化车间,打造信息化环境下的新型生产模式,在2017年生产设备智能化达81%,生产效率提高17%,运营成本降低13%。公司聚焦中国制造2025,持续深化智能数字化建设,打造具备中药、化药、生物药等多品类药品生产能力的智慧制药平台;公司凭借智能制造先发优势,被纳入2023年黑龙江省重点培育智能工厂库。

公司采用数字化和可视化管理手段提高产品质量层次,构建PAT(Process Analytical Technology)智能制造执行系统,推动传统制造模式向智能化转型;同时通过与高校课题组等合作开发,研究构建智慧精益制药工程理论及其核心技术体系,以注射用血塞通等中成药品种为载体开展转化研究,实施产业化应用,设计并建成相关中药智能生产线,达到生产制造过程模型化、精密化及定量化,进而创立中成药产品生产制造新模式,为企业打造卓越中药品种开拓关键路径。

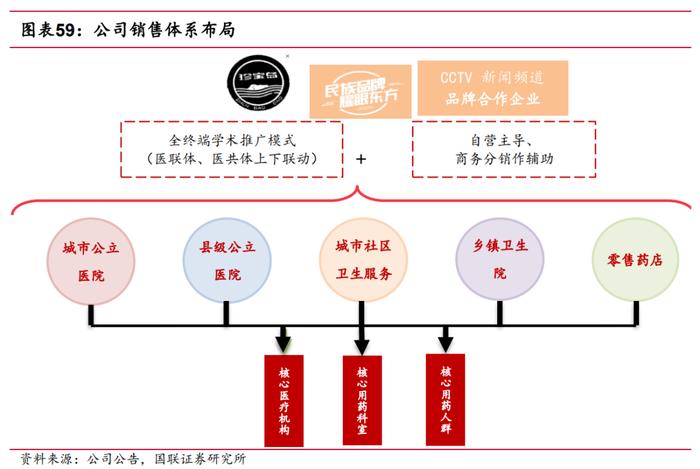

建立自控营销体系,释放产品市场优势

珍宝岛药业建立完善健全的商务自控体系,销售网络覆盖全国32个省、自治区、直辖市,创建特色自控营销模式,现已覆盖5000余家二级以上医疗机构和3万余家基层医疗机构。公司采用“多线并存”、“多品共销”策略,建立多品种、多规格及多渠道的组合式营销体系;销售以自营模式(主导)加商务分销(辅助),根据产品属性及定位,给予不同推广方式,覆盖城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等终端,精准核心医疗机构、用药科室与用药人群。

在整合现有学术资源上,公司将结合海量学术活动与专业医学网站,推动产品品牌、销量的快速提升;搭建基层医疗服务与支持平台,持续开展“安全用药中国行”,覆盖30余万名基层医生及村医,提高基层用药准确性。

3.2 开拓新管线储备增量品种

布局院内制剂向中药创新药转化

珍宝岛前瞻性布局医疗机构中药制剂业务,基于国医大师、名老中医的经验方转化为医疗机构中药制剂,2020年8月11日完成49个品种备案,并推动进入黑龙江省调剂目录中,截至2022年年底有39个品种进入调剂目录,可在全省二甲级以上的医院内调剂使用,并纳入医保报销范围内。医疗机构中药制剂有望借助其临床疗效、安全性优势以及政策优势,取代省内医院端同类中成药快速增长。

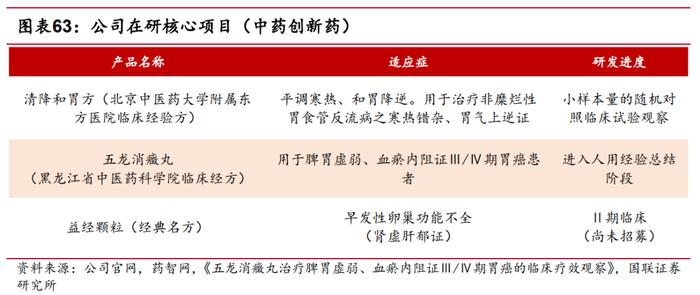

珍宝岛药业针对化学药物治疗失败的疾病,从医疗机构中药制剂或经典名方挖掘具有高临床价值的品种,向中药创新药转化,根据《中药注册专门管理规定》中符合要求人用经验的中药新药可豁免II期临床,公司有望借政策利好加速获得新品。公司现在研核心项目主要有清降和胃方(治疗非糜烂性胃食管反流病)、五龙消癥丸(用于脾胃虚弱、血瘀内阻证的Ⅲ/Ⅳ期胃癌患者)、益经颗粒(适用于肾虚肝郁证之早发性卵巢功能不全),公司提升产品群竞争力,丰富产品管线,实现公司良性发展。

清降和胃方是北京中医药大学附属东方医院消化内科李军祥教授的临床经验方,治疗非糜烂性胃食管反流病(NERD)寒热错杂证,而目前胃食管反流病(GERD)一线用药为质子泵抑制剂(PPIs),但临床中发现PPIs对部分NERD患者的治疗效果不佳,目前无明确用治NERD的中成药。据《中国胃食管反流病多学科诊疗共识2022》数据,我国社区人群GERD患病率约7.69%,而GERD患者中NERD约为10%~63%,按2022年14.11亿总人口计,我国预计有1085万~6936万人次NERD患者,假设单疗程费用约为100元,预期市场容量可达10.85~69.36亿元。

发展经典名方有望快速丰富产品管线

不同于中药创新药,按目录管理的古代经典名方中药复方制剂可豁免临床试验,缩短研制周期,参考经典名方目录公布到康缘药业获批上市仅需4年;同时其疗效确切,经过历代医家演变后的功效与禁忌明确,在临床终端接受度高;我们认为古代经典名方或将成为中药企业快速获取新品以丰富管线的重要路径。

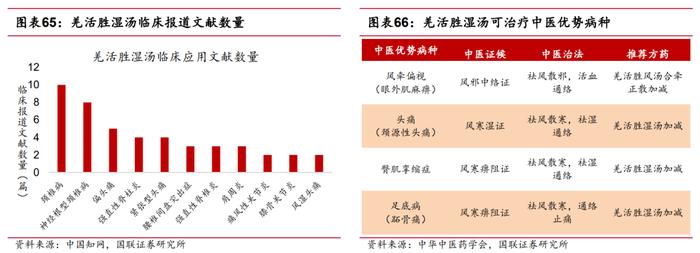

公司以古代经典名方豁免临床上市等政策优势研制羌活胜湿汤,有望快速获批,丰富公司产品管线。羌活胜湿汤出自李东垣《内外伤辨惑论》,有祛风、胜湿、止痛之效,主治风湿在表之痹证;症见肩背痛不可回顾,头痛身重,或腰脊疼痛,难以转侧,苔白,脉浮。羌活胜湿汤现代临床中可用于劲椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、痛风性关节炎等,在眼外肌麻痹、颈源性头痛、跖骨痛等中医优势病种中被作为推荐方药,先后被纳入4项临床诊疗指南与专家共识中,其临床价值与市场价值高,上市后有望快速打造成中药大品种。

增加配方颗粒业务抢占空白市场

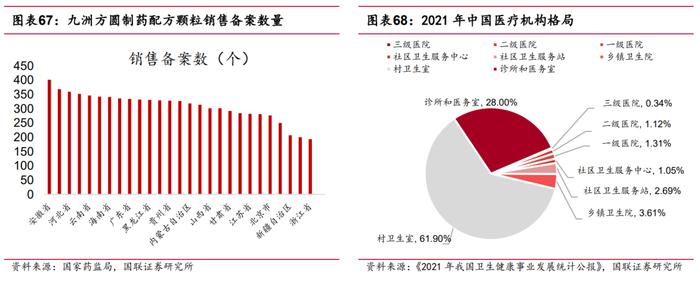

配方颗粒市场扩容,销售备案数量名列前茅。我国中药配方颗粒2017-2021年CAGR达23.56%,行业规模达252亿元。结束试点后,更多企业经备案后可生产配方颗粒,同时允许另外97%的提供中医服务医疗机构使用配方颗粒,行业或将保持高景气度发展。行业实行国标与省标标准下,截至2023年8月1日,九洲方圆制药(珍宝岛药业参股公司)在安徽省已完成401个品种生产备案,配方颗粒销售备案数量超过300的省市有18个,已满足入院标准数量,有望为公司贡献业绩增长点。

多模式开拓化药与生物药领域

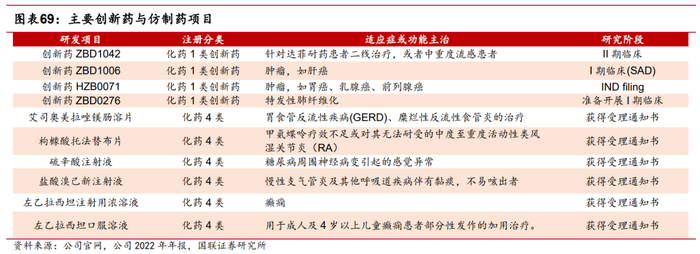

公司实行“研发一代、规划一代”战略布局,与高校院所、CRO企业等开展深度合作,开展中药、化药、生物药等三大领域产品研发,从仿制药研发转向高端制剂、创新药研发。现化药1类创新药在研项目有4项,化药4类与5类项目共6项,主要聚焦心脑血管、呼吸系统、骨科、肿瘤、消化、糖尿病、儿科和精神神经等领域,通过升级产品结构和丰富产品管线,形成品种梯队,公司有望打造成综合性大药企。

公司在生物药领域通过“股权投资、引进合作与自主研发”相结合模式,围绕肿瘤领域重点开展ADC产品创新研发,现与特瑞思等生物药研发生产企业建立战略合作关系,并推进建设内部生物药研究院。公司聚焦乳腺癌、肺癌等重大肿瘤疾病领域,重点研发ADC产品,并布局单抗、双抗产品,预期3年内形成15-20个生物药产品梯队管线,力争5年内实现获批3-5个品种上市,有望为公司带来新业绩增长。

4. 盈利预测、估值与投资建议

4.1 盈利预测

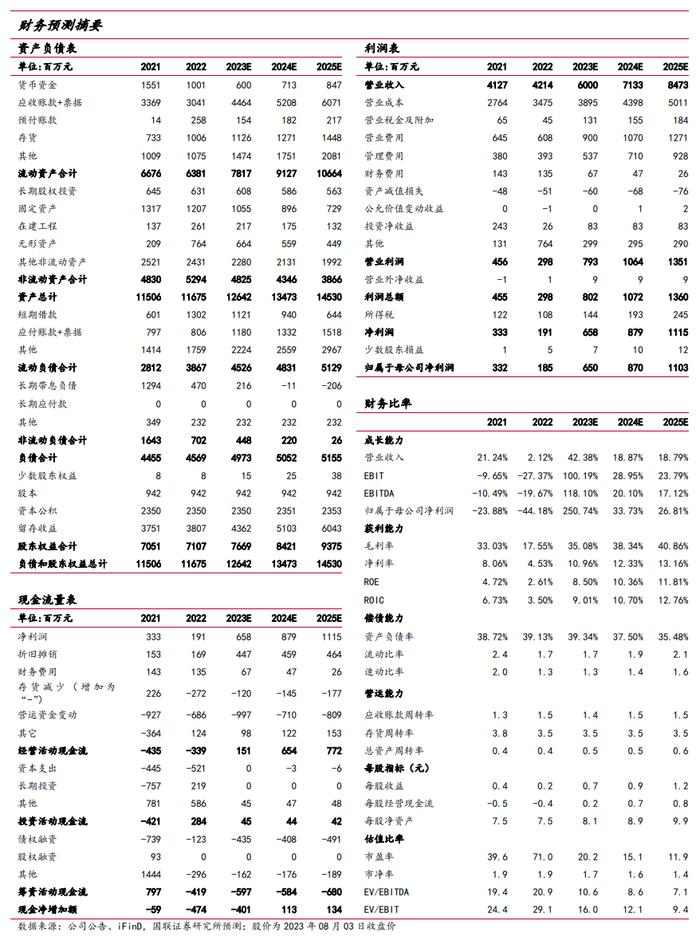

(1)中药制剂业务:该板块是公司为核心业务,主要为注射用血塞通(冻干)、血栓通软胶囊、舒血宁注射等,2023年疫后复苏院内诊疗恢复或将快速增长,同时二次开发后的新老品种有望贡献更多业绩,有望预计2023-2025年该板块业务收入保持高速增长,增速分别为186.83%、34.80%、30.33%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为70%、69%、68%。

(2)化学制剂业务:主要是盐酸克林霉素胶囊、注射用炎琥宁等,公司获批多个仿制药有望贡献新利润增长点,预计2023-2025年该板块业务收入保持稳健增长,增速分别为5%、6%、6%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为22%、21%、21%。

(3)生物制剂业务:主要是注射用骨肽(冻干),2023年疫后复苏院内诊疗上升,有望呈恢复性增长,预计2023-2025年该板块业务收入保持稳健增长,增速分别为5%、6%、7%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为87%、87%、87%。

(4)医疗器械业务:预计2023-2025年该板块业务收入保持稳健增长,增速分别为5%、5%、5%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为10%、10%、10%。

(5)研发业务:公司2022年增加研发检测业务,预计2023-2025年该板块业务收入保持增长,增速分别为5%、5%、5%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为1%、1%、1%。

(6)药品贸易业务:预计2023-2025年该板块业务收入保持增长,增速分别为2%、4%、5%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为11.5%、11%、10.5%。

(7)中药材贸易业务:该板块是公司为核心业务,在中医药渗透率提升下,终端需求增加有望扩大供给,叠加政策引导生产企业采购有质量保证、可溯源的中药材,同时公司聚焦提高中药材附加价值以提升毛利率,预计2023-2025年该板块业务收入保持稳健增长,增速分别为5%、8%、9%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为8%、9%、10%。

(8)其他业务:预计2023-2025年该板块业务收入保持稳健增长,增速分别为5%、5%、5%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为1%、1%、1%。

(9)租赁业务:预计2023-2025年该板块业务收入保持稳健增长,增速分别为10%、10%、10%; 预计2023-2025年该板块毛利率分别为22%、22%、22%。

综上,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为60.00、71.33、84.73亿元,同比增速分别为42.38%、18.87%、18.79%,3年CAGR为26.22%,毛利率分别为35.08%、38.34%、40.86%。

4.2 估值与投资建议

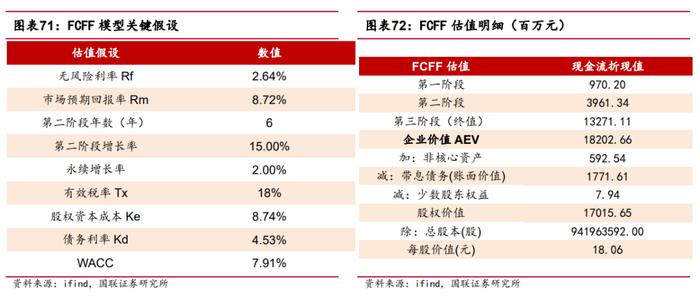

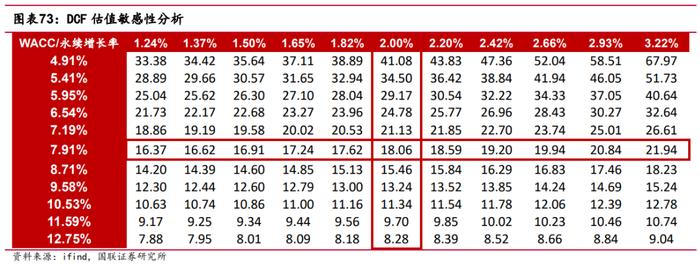

绝对估值法

考虑到公司盈利能力改善,我们采用FCFF方法进行估值。无风险利率Rf采用十年国债收益率2.64%,市场预期回报率Rm为10年沪深指数平均收益8.72%,债务资本比重为19.63%,计算得出WACC为7.91%;假设公司2026-2031年增长率为15%,2031年后进入稳定增长期,永续增长率为2.0%。根据以上假设,公司合理市值为170.15亿元。

相对估值法

公司开展中成药上市后再评价优质后再优价,同时国家推进中医药建设,并引导生产企业采购有质量保证、可溯源的中药材,公司中药材贸易业务市占率有望持续提升,享受政策带来的红利。我们选取康缘药业、贵州百灵、昆药集团、新天药业、信邦制药、众生药业作为可比公司,截至2023年8月3日,可比公司2023年平均PE为26倍。我们看好公司中药材贸易业务市占率提升与中成药优质后优价的上升空间,给予公司2023年26倍PE,对应市值为169.00亿元。

DCF绝对估值法测得公司每股价值18.06元,可比公司平均估值26倍,鉴于公司中药材贸易业务市占率有提升与中成药优质后优价的上升空间,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予26倍PE,对应目标价17.94元,首次覆盖,给予“买入”评级。

5. 风险提示

监管政策趋严:中药行业的发展与政策息息相关,若未来行业监管趋严,如医保支付政策收紧或集采政策落地,将对行业产生不利影响。

利润下滑风险:集采或带量采购下产品价格下降,以价换量存在业绩下滑风险。

行业竞争加剧风险:功效同质化产品,存在行业竞争加剧、市场开拓不及预期的风险。

中药材贸易风险:中药材的生长受地理、气候等因素影响,产量波动较大,中药材下游需求企业资金紧张,存在应收账款逾期的风险。

传统中药材交易市场弱化风险:传统中药材交易市场集约化程度低,大量中药材贸易向产地市场转移,存在流通型交易市场逐步向产地市场转移的风险。

对外发布时间:2023年8月3日

报告发布机构:国联证券股份有限公司

本报告分析师:郑薇 SAC执业证书编号:S0590521070002。

团队成员:

郑薇:国联证券研究所所长助理&医药组大组长

负责团队整体研究工作,中国科学技术大学生物化学与分子生物学硕士,曾在迈瑞医疗研发、战略部门工作5年,后分别在华泰证券、天风证券任职。2017-2021任天风证券医药首席分析师,2021年加入国联证券,有13年医药行业从业+投资研究工作经验。

郑愉:国联证券医药研究员

夏禹:国联证券医药分析师

中国人民大学金融专业硕士,武汉大学生命科学与技术专业学士,5年券商研究员经验,主要覆盖创新药、药品领域、医药政策研究。

林海霖:国联证券医药研究员

安柯:国联证券医药研究员

黄达荣:国联证券医药研究员

毕业于中国药科大学,中药学专业硕士。拥有3年中药领域产业经验,在华润三九医药股份有限公司研发中心负责中药研发兼立项调研工作,主要研究方向为中药领域。

许津华:国联证券医药研究员

陈翠琼:国联证券医药研究员

香港科技大学经济学硕士。主要覆盖疫苗、医药消费品、医美等领域。

陈馨悦:国联证券医药研究员

南京大学生物统计方向硕士。主要研究方向为CXO、上游科研服务等领域。

杨烨辉:国联证券研究所所长