来源:好酒地理局

四川酿酒的历史,是从水文中生长出的血管。

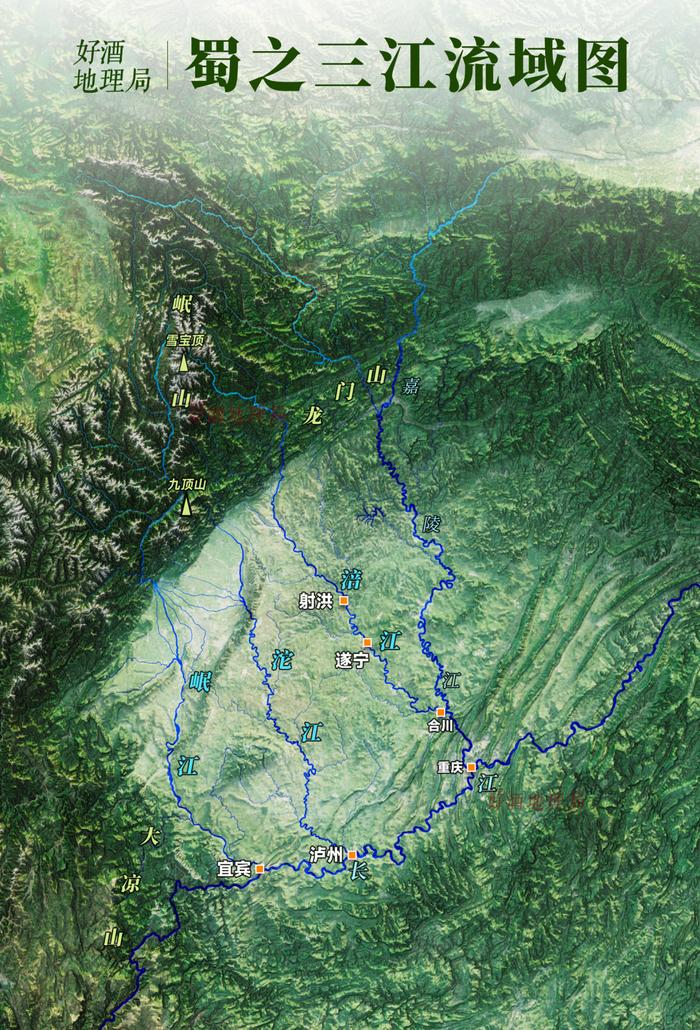

“蜀之三江,外水岷江,中水涪江,内水沱江也。”

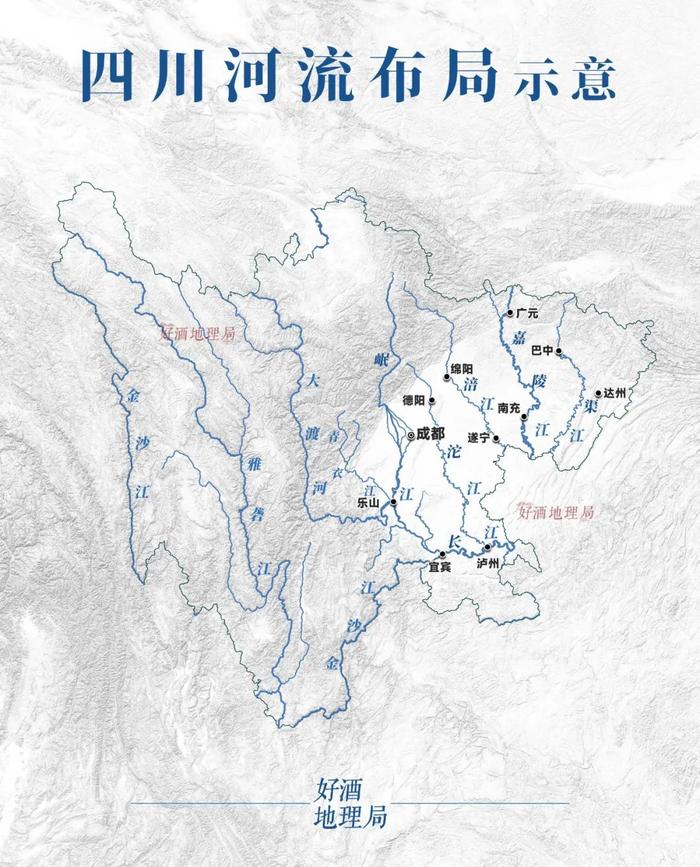

四川的水文地理,亦是川酒的血管。岷江、沱江分别在宜宾、泸州与长江相接,按图索骥,舍得的酒脉与涪江水系也密不可分。

三江(岷江、涪江、沱江)之上,千年川酒版图打开了一个新视角。

01

长江之上,嘉陵右岸

2023年6月29日,嘉陵江全江通航仪式启动。

这条全江畅通、船道闸开的“水上出川大航道”,将广元的货物经南充、广安运至重庆,再驶入长江,运输成本缩减至公路的1/5、铁路的1/2。

这样的水运之便,是川东北的“地利”。自古以来,嘉陵江就担负着陕甘物资入川和川东北物资运输的重任。

从全域范围看,河流的基础作用除了维持生产生活,最重要的是连通。

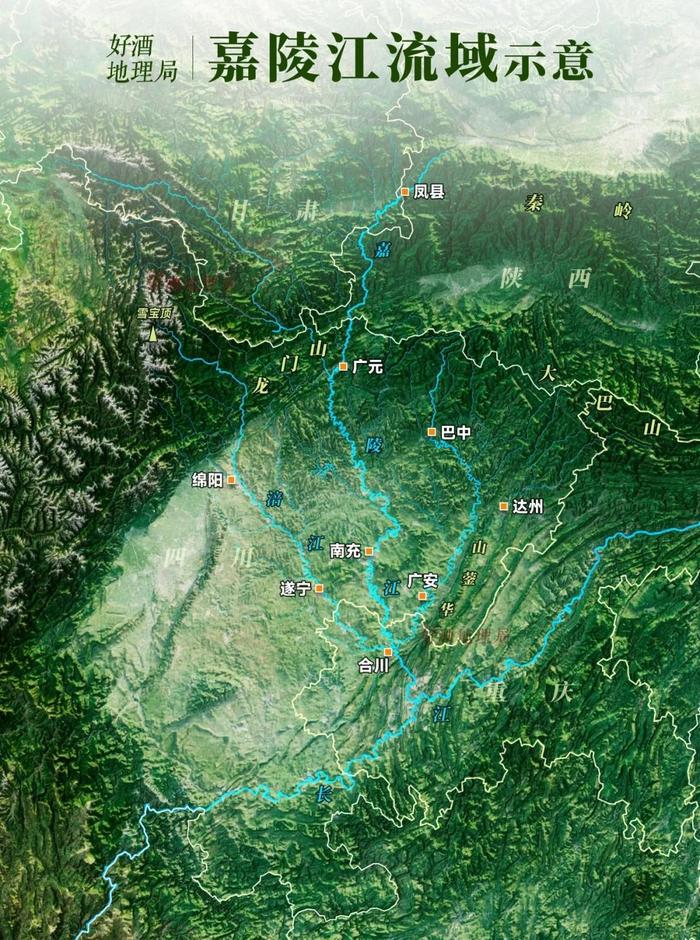

严格意义上讲,河流无法以条为单位,而是一个连通的汇水系统。正是众多支流托起了雄阔的七千里长江,这其中一定少不了流域面积最大的支流——嘉陵江。

《水经注》载:“汉水南入嘉陵道而为嘉陵水。”

和汉水一样,嘉陵江源自秦岭,不过汉水一路向东南,穿出秦巴山地,在武汉的汉口龙王庙与长江汇合。

嘉陵江虽然目的地相同,经过不同。

它转向西南,流经四川,在重庆的朝天门隐入长江。流域东北面以秦岭、大巴山与汉水为界,东南面以华蓥山与长江相隔,西北面有龙门山与岷江接壤,西及西南为一低矮的分水岭,与沱江毗连。

从陕西凤县到重庆合川,这一路的地形地貌不尽相同,上中下游的水文特征深刻影响了连通功能的发挥。

制图/好酒地理局视觉中心

嘉陵江上游河谷切割深,水流湍急,多险滩礁石,不便航行。

行至广元市昭化区,进入四川盆地,中游河道逐渐开阔,并与右岸涪江、左岸渠江的中下游构成了川中盆地。这段流域,与通航的嘉陵江出川大通道重合。

其中,涪江是嘉陵江右岸最大的支流,而嘉陵江又是长江水系中流域面积最大的支流。

可以说,中游的嘉陵江水连起了川东北,右岸的涪江打通了其中的半边胸膛。

离开四川,嘉陵江流向重庆合川,进入盆东平行岭谷区,地形复升为山区,并横切出绮丽的嘉陵江“小三峡”。

|重庆合川夜景,

涪江于此地汇入嘉陵江。 图源/视觉中国

“合川”,素有“川北门户”之称,意指嘉、涪二江在城北鸭咀的汇合之水如衣重叠。

其中作为嘉陵江支流的涪江,在全川视野下,亦是蜀地中水的涪江。

明代状元杨慎在《病榻手欥》中如此描述:“蜀之三江:外水岷江,中水涪江,内水沱江也。”清嘉定的《内江县志》也沿用了其说法。

这样的分类既化开了东西南北的块状思维,也让我们重新看待四川水系分布下的、川东北的涪江。

02

蜀之三江,涪为中江

杨慎的说法并非文人的一拍脑袋。

四川盆地西北高、东北低,其中川西北的岷山山脉处东南季风的迎风坡,降水充沛,古冰川遗迹广泛分布。

于是,经年累月的积累,发源了大大小小数十条河流。

这其中,就包括杨慎归类的岷沱涪三江。

从西向东看,这三条河流均以岷山山系为源,流域相邻,自西北向东南,最终在长江汇合。

岷江分东西两源,东源源头位于九寨沟和松潘县交接的弓杠岭,西源则发源于岷山山系的郎架岭,于宜宾市合江门汇入长江。

沱江,起自岷山山系龙门山中段的九顶山,位于阿坝藏族羌族自治州境内,是中国羯羌文化的发源地。沱江一路岭壑相交,在泸州市区管驿嘴成为长江水。

涪江,发源于岷山山脉最高峰雪宝顶,海拔5588米。

雪宝顶是藏族七大神山之一,藏语“夏旭冬日”,意为东方海螺山。

在岷山山脉西坡发育的七条现代冰川中,最大的一条冰川编号为7,以雪宝顶命名,即“雪宝顶冰川”。

在它的东坡则发育了一条现代冰川,长度仅仅0.6千米,面积0.15平方千米,属涪江流域。这条不长的现代冰川融水却补给出了美丽的黄龙高山喀斯特钙化泉池群,并通过黄龙景观区最终汇入涪江的源流。

而涪江,在接纳了最后一条支流——小安溪后,于合川城与嘉陵江融为一体。

这三条河流在四川境内的流域面积以岷江最甚,45324平方千米;涪江次之,35881平方千米;沱江最末,27604平方千米。三者加起来近11万平方千米,超四川省面积的22%。(数据来源:攀枝花市水利局)

充沛的水资源配合山区险峻的地势,在过渡到冲积平原之前,蜀人借水利工程筑起了屏障。

除了鼎鼎有名的都江堰截住了浩浩岷江,涪江的水利建设也换来了千年安宁。

|四川省绵阳市涪江六峡。其上游源头为杳无人烟的雪宝顶,世界自然文化遗产地黄龙、九寨沟和王朗自然保护区,沿途没有大城市,是一片至今尚未开发的净土,故此涪江水质清亮透明。图源/视觉中国

唐贞观元年(627年),涪江支流中的凯江、安昌河先后修建了折脚堰和云门堰,后者据载“灌田三千余亩”。后又有扎土堰、芒江堰、利人渠等先民的智慧结晶。

新中国成立后,涪江上游于1950年规划设计的武都引水工程,更被邓小平赞为“第二个都江堰”,实现了四川省“再造一个都江堰”的战略目标。

集水之利,惠于民生。当基本的灌溉条件满足,粮仓盈余,水利的触角就延伸到了更多样的生产生活,这其中一定包括“蜀酒浓无敌”。

四川酿酒的历史,是从水文中生长出的血管。

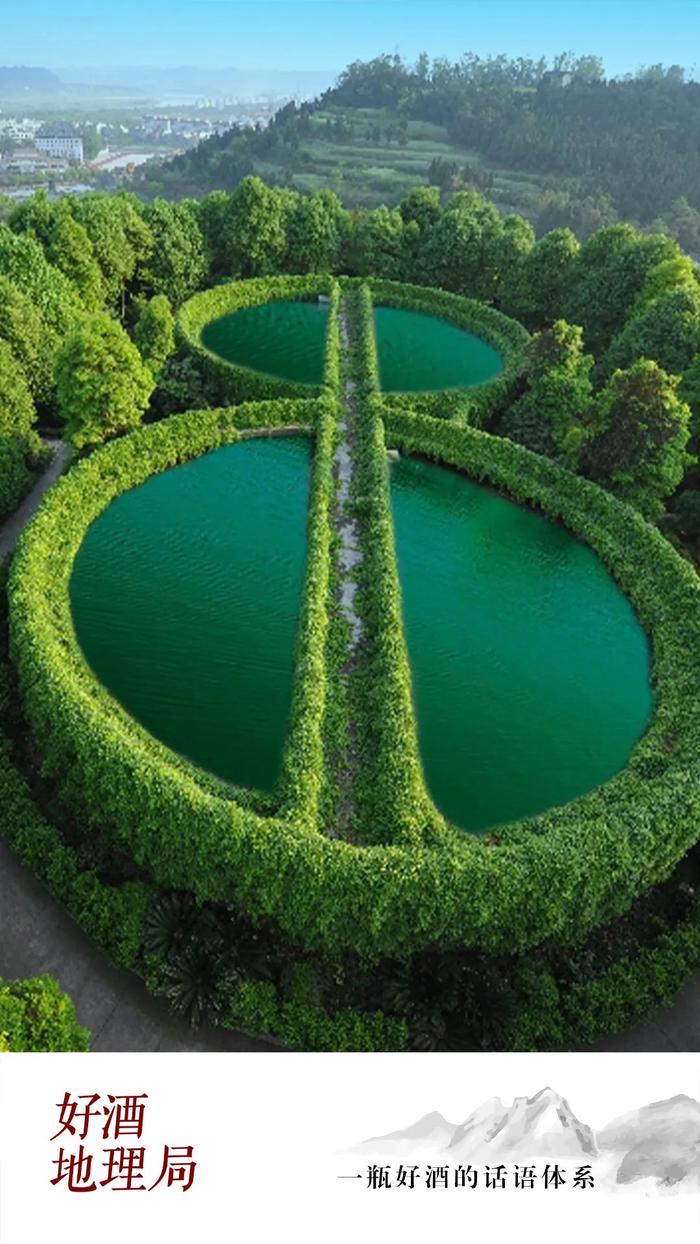

|沱牌舍得文化旅游区

川酒产区的版图,亦是四川水文地理的脉络。只看岷沱涪三江,就流出了宜宾、泸州、遂宁三地各有千秋的浓香。

地理发育了河流,河流滋养了城市。

从沱牌镇至合川汇入嘉陵江,两地直线距离不足120公里,却弯出了约220公里河道,也流淌出了阵阵酒香。

去年6月8日,“中国白酒之乡·射洪”授牌仪式暨四川沱牌绿色生态食品产业园成立大会在射洪市举行。

今年4月9日,在第二届四川省白酒行业发展峰会上,四川白酒川东北产区正式授牌,遂宁、南充、巴中、绵阳、广元、达州、广安等七市组成了四川第五大白酒产区。

|作为川东北产区的代表,遂宁凭借发达的种植业孕育出以名酒沱牌舍得为代表的遂宁白酒,构建出完善的生态酿酒体系。

如果川东北产区挂牌,让人们的目光聚向蜀地的东北角,那地理早在潜移默化中分配好了各自的剧本。

在“川东北产区”的概念之前,这是四川酒脉的布局,是三江中江涪江的使命。

03

三江酒脉,射洪在涪

在川酒半分白酒天下的繁荣中,除了岷沱江畔宜宾、泸州这样耀眼的千亿级白酒产区,涪江江畔的射洪也在发出自己的声量。

昔年陈子昂怀揣壮志入京,把故乡的佳酿带到洛阳“金樽绮筵”的宴席上——射洪春酒,美名遍京。

在他去世六十年后,杜甫弃官入川,去往射洪缅怀故人。金华山上的读书台,一壶射洪春酒,跨越天人两隔的距离。

“射洪春酒寒仍绿,目极伤神谁为携”,这也是诗圣在诗篇中唯一提及名称的醇酒。

|沱牌舍得文化旅游区

“春”即酒,是唐代惯用的说法。受限于当时的酿酒条件,酿出来的多为米酒,未经特殊处理需尽快饮用,过夏即变质。

而射洪春酒令杜甫赞叹的也正是这点。“寒仍绿”指的是在春天酿成后,经过夏秋两季,冬天开坛,酒色仍然清绿,酒色上佳。

近一年的保质期,在一千多年前的唐代,无出其右。而后,那片孕育佳酿的土地仍酒香不断。

明嘉靖年间进士、射洪人谢东山,集各地酿酒工艺之大成,改进并开创了“谢酒”。时人赞“射洪春酿今仍在,一语当年重品题。向使少陵知此味,也应随酒入新诗”。

到了清末,射洪县柳树镇酿酒世家出身的李明方、李吉安,在传承唐代春酒和明代谢酒的基础上,酿制出兼具春酒寒绿、谢酒醇甘的曲酒。

当地贤达、前清举人马天衢取柳树镇牌坊中“沱泉酿美酒,牌名誉千秋”上下联的首字,为该酒取名“沱牌曲酒”。

1989年,在第五届全国评酒会上,沱牌曲酒以93分取得浓香型白酒最高分,荣获“中国名酒”称号。

2008年,“沱牌曲酒传统酿造技艺”入选国家级非物质文化遗产保护名录。

荣耀满身,从沱牌到舍得,一千多年涪江江畔的酿酒接力并未止步。

在650万平方米的舍得生态酿酒园中,非遗技艺、酿酒作坊、储粮基地、制曲中心隔空握手,古与今再次碰杯,射洪又刷新了名片。

古与今的再次碰杯,不仅仅是空间方位上的共荣共生,更是在实践层面对“生态”与“老酒”的更科学表达。

从上游水电站建设到工业园内富集酿酒、制曲微生物的植被组合,高达98.5%的绿化率让生态成就老酒的“风水宝地”

2022年,射洪被中国酒业协会授牌“中国白酒之乡·射洪”。不到一年,遂宁、绵阳等城市携手组成川东北白酒产区。这是川酒的又一次群体发力,作为产区内的龙头企业,舍得酒业也成为引领产区板块整体提升的中坚力量。

把城市连起来,就是河流的轨迹。交错之中,每一瓶酒就是其中的枢机。

|位于涪江江畔的舍得酒厂

除了“六朵金花”之一的舍得,丰谷、江口醇、小角楼同时入选川酒“十大小金花”,南充凸酒位列“原酒二十强”——满天星聚为一团火。

这样的布局不是第一次。早在2015年,泸州产区和宜宾产区就与成都、德阳四角并立。仲春四月,川酒的拼图填上最后一块。

正如泸州、宜宾在各自产区中的龙头地位,舍得也正挑起川东北产区的大梁。

至此,三江并流。

岷江的五粮液、沱江的泸州老窖、涪江的舍得……今天三江江岸酒企的生长之势,正与大才子杨慎的郑重一笔,遥遥相望。

10月15至18日,2023年好酒中国行科学考察(第二季)将走进舍得酒业,在涪江畔找寻舍得酒业的生态密码。

江南大学教授、博士生导师,舍得酒业首席科学家 徐岩

中国酒类流通协会秘书长 秦书尧

北京大学现代农学院教授、院长,中国科学院植物研究所研究员 刘春明

著名文化学者、北京大学中文系教授 张颐武

中国环境科学研究院研究员、主任 黄彩红

著名地理.冰川学家、科普作家,中科院成都山地研究所研究员、四川省科学探险协会副主席 张文敬

江南大学教授、博士生导师,舍得酒业首席科学家团队核心成员陈双 陈双

江南大学助理研究员、舍得酒业首席科学家团队核心成员 方程

(本文图片除标注外,均来自舍得酒业。)

参考文献

[1](明)杨慎,《四库全书·升庵集(第七十八卷)》.

[2](清)顾文曜修,罗文黻等纂,《内江县志》.

[3] 张文敬,《天府四川——也是冰川的故乡》,中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所.https://imde.cas.cn/kxcb/kpwz/201111/t20111104_3391015.html.

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。