来源:刘润

(本文首发于“刘润”公号,订阅“刘润”公号,和我一起洞察商业本质)

增长出现瓶颈?流量的成本居高不下?

广告效果越来越差?降本增效怎么做?

最近,我们准备开启一个新栏目:我是创业者。

优秀的创业者,可能没有非常体系化的理论思考,但是,他们有从生死里获得的宝贵经验。

这些经验,更接地气,更有温度,值得像热气腾腾的羊肉汤一样,端给屏幕前的你。

前段时间,我的直播间邀请到陈勇老师。

他是中信畅销书《超级转化率:如何让客户快速下单》作者,转化率特种兵,业绩增长顾问。

创业7年,帮助OPPO、创维电视、南孚电池、足力健老人鞋、八马茶业、满婷、清华紫荆教育、博商、熊猫不走蛋糕、爱帝宫月子中心、VeSync、花点时间、北森云计算SaaS等39个行业头部公司提高各种流量转化率/业绩增长30.1%-1750%。

希望他的创业经验,能对你起到一定的帮助。

降本增效怎么做?

2023年,有个词被很多企业追捧:

降本增效。

如果你继续问,如何降本增效?

大部分企业就傻眼了。

掰手指一数,好像也就那几招。

其实很多公司,从招聘环节就出了问题。

大部分面试官是怎么问的?

问能力、素质、价值观、经验等等。

但忘记问了很关键的一点:

人,合不合适。

换句话说:筛选,大于培养。

人对了,事才能成。

有的公司在招聘时,会问这么一句话:

你想不想挣钱?

一旦感知对方动力没那么强烈,立刻就pass掉。

为什么?

如果一个人的赚钱原始动力不足,他大概率很难做好公司的业务。

如果一个人不为自己着想,他也很难为公司着想。

指望员工用爱发电?

牺牲自己利益,站在组织整体角度考虑问题?

道理谁都明白,但是,这不符合人性。

人性就是当员工每个月攒不下钱,饭都快吃不起,房租也快交不起的时候。

他们在大城市艰难维持生存,大脑处于稀缺状态下。

这个时候,你说,你要为公司考虑,牺牲一下自己的利益吧。

先有组织,才有个人呀。

员工大概率只能无奈地叹一口气:

我都快活不下去了,你问我何不食肉糜。

商业的背后,其实就是人性。

我们要承认人性的自私,每个人都有自私的一面,这是人性的必然。

而不是说用员工没有格局,没有大局观,用大道理来压制员工。

用正确的机制,让“自私”,而不是“集体主义精神”,成为大家共同获益的原动力。

让员工越自私,公司就越赚钱。

这种制度,在管理上,就是“激励相容”的制度。

在商业上,就是符合人性的商业模式。

我举个例子,有次我去深圳某家企业做咨询,和对方聊完后,已经接近凌晨00:00的时间。

上楼拿东西时,我看到一个小伙子,还在工位上工作。

我就问他,怎么还不下班呢?

你知道他怎么说吗?

他说了一句资本家听了都想落泪的话:

我为什么要下班?

那一瞬间,我甚至怀疑自己的耳朵出现了幻听。

后来因为经常来客户公司,彼此熟了之后,小伙子告诉我:

陈老师,我跟你算笔账。

我是自己来深圳闯荡的,趁自己年轻,就想多赚点钱,给家人更好的生活。

您来公司的时候,基本上我都在剪视频。

按照以前的情况,理论上我剪辑的视频越多,爆款视频跑出来的概率越大。

只要有视频火了,就会有更多订单。

订单越多,我的提成越多,赚的钱越多。

您问我为什么晚回家。

多赚钱,多省点钱啊。

晚上公司管饭,打车报销。

省下来的钱,过年回家,给爸妈换部新手机,买些新衣服,定期给爸妈打些钱,寄点生活用品。

让他们知道,儿子在外面过得很好。

我苦点累点,也没关系。

我没啥大追求,就像歌里唱的那样:

把养我的人养老,把我养的人养大。

他端着手上的泡面,咧开嘴笑着说。

后来,有一次我和这家公司的另外一个老板聊,她说了一句话:

人类为什么需要房子?有个房车就行了啊。

这样我累了就下楼回房车睡一觉,醒了上楼继续回公司干活啊。

我回家干嘛?

嗯。是个女老板。又飒又美。

说这话时,她身上那种温柔而坚定的气场,似乎可以统帅百万大军。

有一句话,清晰地出现在我的脑海里:

许多厉害的人,都是刚柔并济,有温度,却又不失力量。

怎么说呢,遇见这样的公司,你赶紧换一个赛道吧,不要跟他们去拼了。

因为你只想赚点钱,人家想的是拼命。

所以说,降本增效,首先人得找对,不将就。

然后呢?提高人均产值。

怎么提高呢?

答案是:效率。

企业间的竞争是效率的竞争。

效率核心是提升各种转化率。

比如爆品研发转化率、流量获客转化率、复购转化率、低价产品往高价产品跃迁的转化率等等。

绝大多数企业的护城河是规模壁垒,规模大就导致各种边际成本递减,使他人无法进入,而规模的前提是高转化。

红利来的时候,跑马圈地是最优解。

红利结束后,精细化运营、提升转化率才是最优解。

在获客成本日益高涨的存量竞争时代,

谁掌握了提高转化率的方法,

谁就掌握了时代的主动权。

如今世界充满了不确定性,行业变化速度越来越快。

市场红利变成红海,企业利润越摊越薄,

竞争越来越激烈,变化突如其来。

很多企业非常焦虑,想要降本增效,重回增长。

怎么办?

很多企业渴望有没有什么大招,能够快速回血,利润倍增。

说真的,每当听到渴望得到业绩倍增秘诀,我就会下意识地往后退两步。

因为这不现实。

就像刘润老师说的:

很多焦头烂额的创业者的认知,就是“给我大招”。

可是,但凡他们能认识到补基本功,比如定目标,周例会,员工1:1,招聘,核心竞争力,护城河,价值观等等。

面对市场变化,他们,也不至于焦头烂额。

所以,2023年,回到基本功,好好搞业务吧。

在自己的优势领域做到一米宽、一万米深。

少高谈阔论互联网黑话,少开那些无效的会议。

不要渴望有神奇的秘诀、大招。

重新理解流量,理解转化率,理解业务,理解人性,理解员工,理解管理。

重新回到细节。

细节里面不仅有魔鬼,还有很多很多的钱。

只要投不死,就往死里投

只要投不死,就往死里投。

你的客户在哪里,就应该去哪里投广告。

不要花时间和精力去做一些无用功。

道理都懂,但是为什么现实中很多企业,却依然在做无用功呢?

有句经典名言是这么说的:

我知道我的广告费有一半浪费了,

但遗憾的是,我不知道是哪一半被浪费了。

举个例子:

你在上海经营一家婚纱摄影店,为了获得更多客户,你决定在本地晚报上投放广告。

广告投放后,确实带来了一些效果,但是钱也花得肉痛。

拍婚纱照的多是30岁左右的客户,只占报纸读者的不到10%。

你很清楚,你90%的广告费都白花了。

转化效果实在太差了。

花钱投广告,大部分浪费;

可是不浪费,生意就清淡,怎么办?

这涉及到精准投放。

什么是精准投放?

就是把钱有节奏地花在刀刃上,让且只让真正的潜在客户看到广告,获得最大ROI。

ROI等于什么?

我列一组公式吧。

ROI=营收/投入=客单价×销量/渠道计费单价×计费数量=客单价×转化率/渠道计费单价。

因此要想ROI高就必须提升转化率。

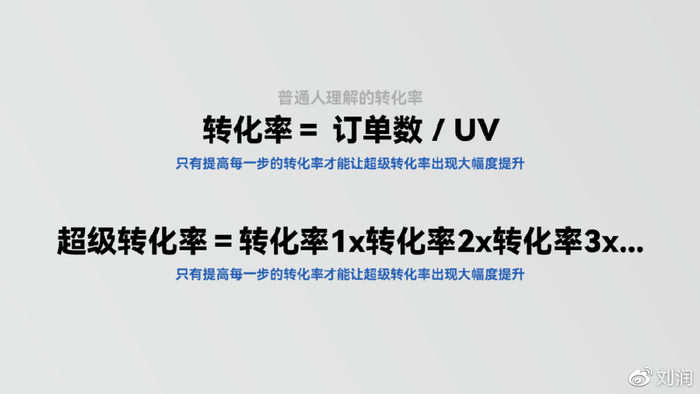

而最终转化率=转化率1×转化率2×转化率3×……

你可能想问,公式这么复杂的吗?

是的。差距就在这。

一般人理解的转化率是:转化率=订单量/UV,就像看见一棵树。

专业人士眼中,转化率是一个复杂的系统工程,就像看见一片森林。

很多朋友咨询我营销方面的问题时,我问他订单量多少或者销售额多少,他是知道的,但是一细问,比如问访问落地页UV多少(针对网站型获客的企业)?

访问店铺首页、商品详情页的UV分别是多少?

他就不知道了,但是后面这几项数据很关键。

举个例子,我之前服务中国最大的素质教育公司的少儿围棋业务,他们早期通过线下老师陌拜和家长转介绍的方式来招生。

但是,效率很低。

按照普通人理解的转化率就是:

转化率=成交人数/陌拜人数。

但是超级转化率=兴趣率×预约率×到场率×到场成交率。

当时这家公司少儿围棋业务的数据是:5%(兴趣率)×33%(预约率)×33%(到场率)×50%(成交率)=0.27%。

0.27%意味着什么?

接触的10000个人里面,只有27个成交。

我在2014年操盘之后,ROI高达1:102,做到的数据是:

33%(兴趣率)×74%(预约率)×80%(到场率)×50%(成交率)=9.76%。

从0.27%提升至9.76%,提升了30多倍。

怎么做的?

通过调整营销方式,以及优化广告投放账户和落地页,将兴趣率从5%提升到33%;

然后通过优化销售话术,筛选出真正的目标用户,将预约率从33%提升到74%;

再通过到场SOP,电话沟通,给家长传递让孩子学习围棋的价值和重要性。

围棋不重要?太忙,忘了有试听课?突然有事来不了?

没关系,逐个分析,逐个优化。一点点拆解,抓住细节。

就这样,一点点将到场率从33%提升到80%;

这就是对细节的极致把控。

模拟用户每一步的操作,找到影响每一步的关键因素并优化。

只有提高每一步的转化率才能让最终的超级转化率有大幅度提升。

有了高转化,大规模购买精准流量,付费投广告,就是战略级选择。

只要投不死,就往死里投。

但很遗憾,很多人对于流量的认识,是非常粗糙的。

做流量,必须要知道不同的流量体系,

做不同的组合,这样才能让流量组合达到最优解。

不花冤枉钱。

流量组合最优解

什么是流量组合最优解?

企业预算少,怎么把手上仅有的钱,花出效果?

企业预算充足,怎么把钱花值,花出大效果?不打水漂?

这是很多大中小企业,共同的困惑。

其实抽象来看,这些问题背后其实是想问:

以小博大,以大博更大。

什么是以小博大?

当你确定一件事投入产出比极高时,你应该怎么做?

答案是ALL IN,全部押进。

借钱都要投进去,加足杠杆。

这其实有点违背大众认知。

有同学可能会问,杠杆不是有风险吗?加杠杆不是坏事情吗?

什么叫加杠杆?

不是让你乱加,而是在确定ROI极高的情况下加,在风险控制范围内加,在时间窗口期加。

你之所以不敢拿更多钱投,是因为你根本没看清楚一件事的本质。

就像现在如果我给你一个机会,让你穿越回10几年前买房,你敢不敢借钱买?

可能你之前连100万都不敢借,现在我觉得不拦着你的话,你可能敢借1000万。

为什么这时候又敢加杠杆了?

因为看清楚了。

广告投放追求是全局最优解而不是局部最优解,要考虑流量转化的效率,也要综合考虑供应链是否跟得上。

什么意思呢?

比如一件事情,本来是赚钱的,那么加10倍杠杆,理论上也会多10倍,甚至更多的收益,对不对?

但是,别急,我劝你先冷静一下。

我不是拦你赚钱,而是请你想清楚一件事。

你加了杠杆之后,你的物流能力,你的工厂产能,你的客服,这些组织能力能不能跟上?

如果跟不上,杠杆加得越多,死得越快。

超级转化率提升是个系统工程,只有各岗位具备超级转化率思维的人一起配合,才能让超级转化率大幅度提升。

再具象一下以小博大具体的玩法,我分享两个。

第一个,用引发情绪共鸣的内容,来制造刷屏话题,这会产生巨大的商业价值。

比如途牛网经典广告,只要心中有沙,哪里都是马尔代夫。当年引发全网讨论。

比如最近抖音很火的徕芬高速吹风机,他们拍摄了一个爆款短视频,主题是:

争吵不可避免,让我们一起解决问题,而不是觉得对方是一个问题。

这个视频的传播数据是多少呢?

900多万的点赞量。

按照抖音的算法,播放量超过1个亿。

而徕芬花了多少钱的广告费呢?

答案是:不到50万。

徕芬的这条广告视频,没有说自己产品多好,也没说产品噪音低,速度快。

那视频说了什么呢?

妻子刚洗完头发,在洗手间用吹风机吹干。

这时,丈夫接到公司电话。

吹风机很吵,冲淡了电话的声音。

丈夫很烦躁,大声吼着说:

唉,烦死了,能不能声音小一点?

我在开会呢。

妻子也很委屈,我忙了一天,白天上班,晚上回家洗衣服做饭,吹个头发也有错?

丈夫落寞地走出房门。

回来又看到妻子忙家务的身影,觉得很愧疚,正好看到徕芬的发布会,就买了回来。

妻子最后说了什么?

吹风机还开发布会呢?贵不贵呀?

丈夫说,就你给我的那点零花钱,能贵到哪去?

我看了好多测评,这吹风机有高速无刷电机,风速特别大,吹得快。

视频最后。

丈夫一边吃着妻子留的饭菜,一边笑着看向妻子。

画面,再也没有吹风机的噪音。

这就是高手,每一句话都是产品的卖点,却又融入生活场景之中。

很多品牌商投广告,就是忍不住打硬广,恨不得把自己的产品夸到天上。

但其实,你是什么不重要,客户认为你是什么才重要。

要缩短客户决策时间,就要把产品的卖点转化为客户的买点。

徕芬这条视频火了之后,迅速批量复制同样的打法,而且开始规模化投放电梯广告。

什么时间节点投的?

去年双11之前的两个星期。

花了多少钱?

不超过4000万。

为什么投?

因为吹风机是耐耗品,消费者一般不会想到要更换尝鲜。

但双11有购买环境和氛围。

消费者总想,商家都在搞活动,我是不是该买点东西?

这个时候,广告就合适了。

内容情绪价值引发共鸣营销的商业价值有多大?

徕芬作为一个新国货品牌,从月销售额0,做到单月GMV 1个亿以上的规模。

花了多少时间呢?

仅仅不到1年。

这就是内容情绪价值牵引商业价值的力量。

这就是以小博大。

比如内容营销,平台种草软文。

让一个客单价在2万块钱的产品,通过小红书种草只种了30篇笔记,就带来了500万的GMV。而且是在销量、评价量等数据维度都是个位数的情况下,都能完成。

很多人对内容营销的理解是远远不够的。

为什么有人他不敢想?

是因为,他没有看到过。

我们看到后,都觉得这事,不很正常吗?

就像很多人写公众号,写一篇10万阅读量,哎呀,太难了。

但是对于头部的博主来说,10万阅读量?

这不是理所当然的吗?这不是很正常的吗?

我在北京服务的一家新零售公司,他们文章推送8分钟以后,没有10万阅读量,就算工作事故了...

你怎么比?

原因很简单,因为人家公众号的粉丝基数大。

所以,实现文章10万阅读量并不是什么难事。

你苦苦追求的终点,不过是人家的起点。

现在,再说说内容营销种草。

比如小红书、知乎、公众号等内容平台。

你要怎么做?

第一,跑通爆文模型。

第二,建立博主模型。

第三,跑通转化闭环。

这些最重要的前提是什么?

你的预算和目标。

你是要大规模宣传还是要小规模的?要不要破圈?

方法都不一样。

最后是跑通转化的闭环,很多公司就是败在了最后一步。

产品牛,曝光量也大,但就是不卖货。

为什么?

因为没有形成交易闭环。

所以,当你会玩内容营销杠杆流量时,

KOC能投出KOL效果,KOL能投出明星效果。

我有一个商学院的学员,做睡眠抱枕,行业大部分人卖100元左右,他们卖300多元。

但是,人家通过小红书就能卖得掉,并且还是行业第一。

同行郁闷了,眼红了,纷纷抄袭他,并且打价格战。

他们老板说,抄吧,随意。

最后呢,同行都死了,他还活着。

为什么?

因为你价格不高,怎么会有利润支撑研发、营销、服务、质量?

很多人没明白这个钱是怎么赚的。

对于中小公司来说,你要先赚到客户价值,再进行流量放大,赚钱。

同时做流量,还必须要知道不同的流量体系,做不同的流量组合。

流量拆得细一点,互联网流量体,至少有两个类型:

主动搜索类流量,和被激发类流量。

一个是搜索广告→有中选优。

一个是信息流广告→无中生有。

“主动搜索类流量”,在线下发生在便利店、商场……

在线上发生在天猫、京东、淘宝……

“被激发类流量”,在线下发生在书店、咖啡馆……

在线上发生在微信、抖音、小红书、知乎……

这是完全不同的两个流量体系。

比如基于信息流的广告。

你的需求,几乎是被激发的,因为有了内容和场景,然后产生了购买的需求。为什么很多企业转型失败,就是因为搞不懂他们之间的差别。

比如原来做淘宝的,到了抖音之后,感觉水很凉,就是这个原因。

但即便你知道了这些,知道和做到之间隔着100个实践,

先僵化再优化,然后固化,最后规模化。

每个流量渠道,都应该做到规模化。

而且更重要的是,最好不要让某一个流量渠道,占到公司营收的30%以上。

这样,流量来源和业绩才更稳定。

这,就是流量组合。

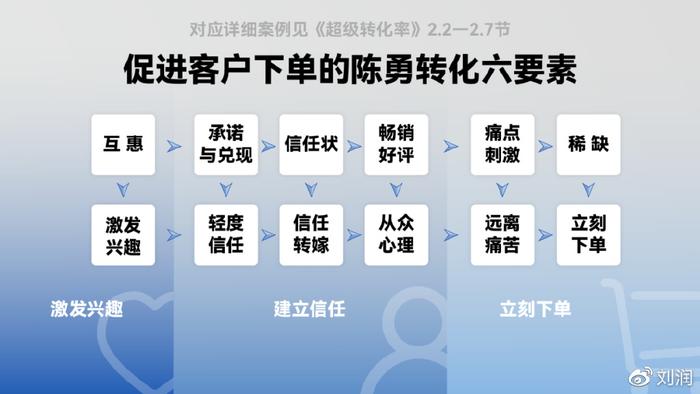

超级转化六要素模型

前面我们讲了降本增效,流量组合和内容种草的具体思路,最后还要再讲一个大家关心的话题。

超级转化。

超级转化,就是激发兴趣,建立信任,立刻下单。

受到罗伯特·B·西奥迪尼所著的《影响力》一书的启发,我把让客户下单的转化六要素总结为六要素模型:

互惠、承诺与兑现、信任状、畅销好评、痛点刺激、稀缺。

“互惠”是为了产生兴趣,“承诺与兑现”是为了产生轻度信任,“信任状”是为了信任转嫁,“畅销好评”是从众的心理,为了持续积累信任,

“刺激痛点”最终目的是远离痛苦,“稀缺”是为了立刻成交。

我一个个来讲。

第一,互惠。

每个人其实都有彼此互惠的需求。

你给客户好处(如优惠价、赠品等),最后客户使用了你给他的好处直接给你带来了好处(比如使用优惠券买了商品,直接帮你增加了业绩等)。

这就是互惠。

第二,承诺与兑现。

当一个人凡事有交代,件件有着落,事事有回音。

我们会说,这个人很靠谱,值得信任。

当商家不断地承诺,并且不断地兑现了承诺,

消费者也会对该商家更加信任。

承诺与兑现,就是建立信任。

“包邮”“正品保证”“7天包退”,都是商家建立信任的措施。

第三,信任状。

平常怎样能说一句话就让人觉得可以相信我?

在商业上怎么用一句广告语就让消费者觉得商家可以被信任?

2019年春节期间,一天早上我妈妈突然说牙齿不舒服,我带她去看医生。

结果妈妈早上去公园回来的时候,带了一盒药。

我问,药哪里来的?

附近药店买的。

我不放心。

妈妈说没事,那个药店很大,挂着很多证件。

她觉得没问题。

专业机构,资质证书,检验报告等等,

让她觉得药店是可以被信任的。

这就是信任状。

第四,畅销好评。

有了承诺和兑现,信任状,让用户产生基本的信任之后,还可以用畅销好评,继续积累信任,让信任达到高级阶段。

在日常生活中,我们有些选择惊人地一致。

比如吃饭去人多的地方,买东西买销量多的。

为啥?

因为这是基因决定的从众心理。

人都是趋利避害的,希望跟随群体,希望自己做出正确的选择。

既然大家都买,评价也高,说明质量、服务、售后都没问题,

当商家宣传的时候采用各种方式使用越多的畅销好评,

从众的心理就会积累得越多,

消费者就更相信这个商家。

第五,痛点刺激。

激发兴趣,建立信任,还要让用户下单。

下单的一个关键,是痛点刺激。

我们平常会遇到这种情况,用户对产品质量和售后服务没有疑虑了。

那为什么不买呢?

原因有三个:

有需求,但没有购买力。

有需求,但不着急。

没有需求。

怎么办?

想想我们日常生活中,什么情况下抢着给对方钱,并且不去砍价?

没错,在医院的时候。

人们面临痛苦的时候,都是着急去远离痛苦的。

痛点刺激就是找到用户的痛点,并用场景把这些痛点表现出来,帮助他解决。

第六,稀缺。

稀缺,是最后的临门一脚。

物以稀为贵,只要一件商品开始稀缺,这件商品的价值就开始变高。

无论这种稀缺是客观世界里真实存在的稀缺,还是别人故意营造出来的。

一旦稀缺出现,人们就会产生紧迫感,这种紧迫感会促使人们马上成交。

但记住,营销也是有底线的:

可以强调稀缺,可以润色。

但是,唯独不能造假。

好好搞业务,不要走弯路。

就像刘润老师讲的那样:

商业方法,决定你能飞多高。

商业道德,决定你能飞多远。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。