儿子告诉父亲,之前寄回家的信,是按照“卓尔学校”老师提供的模板写的,并非发自真心。“戒网瘾学校需要使用一些手段制服孩子,就像劳改,只要不受伤就行。”郑立书认为这些手段都是可以理解的。

原标题 一个父亲与沉迷网游儿子的战斗:12年,失败 | 深度报道

文 / 陈银霞

编辑 / 计巍

“我努力了十几年,孩子的情况反而越来越差。”郑立书说。

一开始通过骑行来反对网络游戏,郑立书是为了把自己从无力感中拉出来——他不知道面对着沉迷网络游戏12年,至今躺在家中不做事、不说话的儿子,自己还能做些什么。

2021年8月到2022年4月,郑立书骑行了大半个中国,宣传网络游戏的危害,呼吁关闭网络游戏。过程中,51岁的他曾与几位家长一起,前往北京多个部门反映情况,递交了400多份受害案例。

骑行结束回到家里,郑立书把自己一路上最重要的装备——头盔——摆在一楼客厅电视柜显眼的位置上,就像一个战士对待自己的盔甲一样。但在楼上的房间里,他的儿子郑钊仍躺在床上打游戏,如8个月前一样。他们像是身处于两个平行世界。

到现在,郑立书也不清楚儿子为什么会这样,12年来,在尝试了各种办法无效后,他还在试图找人上门给郑钊“做工作”,希望能解开“谜底”。

相比郑立书的讲述,在对郑钊的母亲,老师、同学以及亲戚的采访中我们发现了一个与父亲视角不太相同的郑钊的世界。如同文中心理科医生所讲,沉迷网络游戏的成因通常是复杂的,如游戏本身的吸引力,家庭、学校等社会因素,以及青少年本人的基础问题等。这很难靠打一场“硬仗”来解决。

一个父亲与沉迷网游儿子的战斗:12年,失败 深度报道

一个父亲与沉迷网游儿子的战斗:12年,失败 深度报道

“奋力嘶吼”

“远离毒品,远离网络游戏,网络游戏就是精神鸦片……全民参与关闭网络游戏,救救我们的孩子!”

4月3日,安徽省精神卫生中心门口,一辆自行车上的喇叭循环播放着这段口号。一个皮肤黝黑的中年男人站在旁边。他身穿红色马甲,头盔上绑着“林则徐转世”小横幅,马甲上还印有“禁止网络游戏,关爱网瘾家人”的字样。他叫郑立书,今年51岁,一个26岁孩子的父亲。

有个年轻人走来,让郑立书关掉喇叭,说“听着心里烦!”看他面色灰暗,郑立书判定,又是一个长期打游戏的孩子——他说自己在路上遇见了很多类似的孩子。郑立书关掉了喇叭。

之后,他去了安徽省农科院,在门卫室给副院长赵皖平写留言。在郑立书的了解中,赵皖平曾在今年的两会中呼吁关注农村儿童沉迷网络游戏现象。傍晚,郑立书在附近花了2块钱买了俩烧饼,骑车前往七八公里外的家庭旅馆住宿,一晚50元。

还有2天就是清明,父母生前曾叮嘱,即使倾家荡产,也要治好孙子的网瘾。现在家财耗尽,儿子郑钊的网瘾有增无减。

2020年疫情后,辍学在家的郑钊一直窝在床上看手机,不说话、不做事,几乎不踏出房门半步。饭是母亲陈田红盛好端上去的,房间无论白天黑夜都拉着窗帘。小舅舅说,郑钊好像活在了自己的世界里。

那个世界非常安静。即使打游戏时也没有任何声音。必要的交流,郑钊主要靠点头和摇头来完成,村里形容他为“木头人”。郑立书说,现在儿子打游戏都不笑了,人瘦得皮包骨头,胸前的骨头一高一低。“我们要白发人送黑发人,活得没意思。”

2021年8月底,郑立书从老家湖北麻城出发,前往全国各地骑行,宣传反网络游戏(后简称“反游”)。他希望政府部门能够彻底关停网络游戏,希望其他家长能够引以为戒,更希望自己能在外面找到救孩子的新出路。

“出来喊一喊,心里舒服一些。”郑立书先去了武汉。为了让更多人看到,去年9月初,他开始琢磨拍视频。在街上骑行时,想到句视频口号,他就赶紧记在手机里:“十字路口,奋力嘶吼,关闭网络游戏是我不变的追求!”“骑行全中国,义务宣传网络游戏的危害性!”朋友戏称其为打油诗。

9月24日,长春,郑立书对着镜头说,“我是一个农民,自从儿子玩游戏上了瘾,我跟网络游戏斗争了十几年的光阴,我求过医、拜过神、看过心理医生……”

确切地说,他跟网络游戏斗争的时间是12年,从一向成绩优异的儿子突然间不愿去上学的那天开始。

2010年正月开学那天,郑立书早早起床,喊正在念初二的儿子郑钊洗澡去学校。郑立书说,那时儿子已经几天没洗头,头发有些油腻。郑钊正对着电脑玩游戏,先是“等一下”,后来不再理睬。出门的时间一延再延。“为什么不愿意去?”他问了几遍,得不到回应。

郑立书很意外,儿子一向懂事,成绩优异,怎么会不愿上学?

吃过午饭,等了一上午的郑立书把儿子拉上车。学校对面有个理发店,“头发这么长又不洗,同学看到不好。”郑立书让车里的儿子去理发,郑钊没动。他伸手去拉,没拉下来。

“今天剪了头发,我就不上学!”这是郑立书印象中郑钊第一次说不想上学。郑立书没有在意,使劲拉儿子下车,推他进了理发店。一坐到椅子上,郑钊身子一松,放弃了反抗。

妻子陈田红记得,儿子从小就不爱理发,电推剪的响声到耳边,他就摆头哭。她每次只能慢慢劝,“强行让他做事是不可能的”,他跟他爸一样倔犟。

理完发,郑钊对上学更加抵触。下车时,他紧紧抱住驾驶座位靠背,郑立书和车上的邻居一人拉一人扳手指,才把他拽下车。但郑钊不肯进教室,只好又被带回了家。

回来后,郑钊不吃不喝,在客厅干坐了一晚,谁都不理。第二天晚上,在奶奶的劝导下他才回房睡觉,并反锁了房门。郑立书发现后,把合叶弄断,卸掉了门——他看到儿子侧躺在床上,没有反应。直到现在,郑钊的房间都没有装锁。

陈田红听郑钊奶奶说,他们夫妇不在家时儿子会到客厅走一走,吃点东西。他们一回来,郑钊就又缩回房间。她想不通孩子为什么会这样。在最难过的时候,她曾想过死,但终究不忍心孩子受苦,“我三岁就没了妈妈,我不想孩子也没有妈妈。”

郑立书也感受到了和儿子之间那种隔阂,在此后的12年里,这种隔阂越来越深。

郑钊书柜里的辅导书和他小时候的照片(摄影/陈银霞)

辍学,再次辍学

“多回去陪陪你儿子吧”“你的教育方式有问题”“我儿子也是这样”,晚上回到宾馆,郑立书一条条翻看视频评论。

从武汉到东三省,再到江浙一带,一路上有很多家长向他倾诉类似的遭遇,把他当作树洞。在这个过程中他才了解到,有孩子因沉迷网络游戏几次住进精神病医院,有的会殴打父母,也有人甚至因此失去了生命。这加深了他对网络游戏的恨,也坚定了他“反游”的决心。

也有反对的声音。有人曾质问他,游戏要是关了,你让我们怎么生存?当郑立书争取家长加入“反游”队伍时,他也被看成过骗子。但他总不厌其烦地跟这些家长说:在孩子沉迷游戏前,赶紧制止,不要重蹈自己的覆辙。

郑钊一开始玩游戏的电脑,是郑立书买的,他一直因此自责。2009年前后的湖北农村,有一台电脑属于稀罕事,更没什么人听说过“网络成瘾”。儿子初一时,郑立书在村里做挖沙生意,因工作需要买了电脑。一开始,郑钊放假回家,写完作业后,会用电脑玩一两个小时的游戏。

初二上学期,因为玩游戏,郑钊的睡觉时间慢慢从晚上8点推迟到11点。郑立书不得不强行断电,让儿子上床睡觉。他记得自己有次睡着没断电,儿子玩了一个通宵。这种状态持续一个寒假后,郑钊不愿去上学了。

郑立书停掉了宽带,郑钊就天天待在客厅看电视。郑立书把打印好的网络游戏成瘾症10条症状递给郑钊——这原本是朋友在网上找到给郑立书的,他发现儿子符合上面的8条,包括不想上学、推迟吃饭、推迟睡觉时间等,但郑钊没理睬,一直盯着电视。

郑立书发现,儿子总看电视上的台球节目,于是买了台球桌,找来儿子的朋友叫郑钊一起打台球。那段时间里,郑立书记得,儿子渐渐从屋里走出来了,脸上也有了笑容。但打了一阵,郑钊又不出来了。

郑立书找来儿子的老师、同学给郑钊“做工作”,劝他回去上学。但大家都没能问出郑钊内心的想法。发小郑仕元猜测,这可能与父子间的矛盾有关——父亲断电让他不开心,“他脾气倔犟,又处于叛逆期,可能就不愿上学了。”

除了四处烧香,听算命先生的话新盖房屋,郑立书还假借旅游的名义带郑钊去做心理咨询。但过程并不顺利,全程郑钊没说一句话。“他的心理方面肯定有障碍,但不清楚是哪方面。”咨询师告诉郑立书。

那时在郑立书的村子里,初中辍学的情况并不罕见。考虑到儿子还小,郑立书没有太担心。

第二年春,郑钊表示愿意返校读初二下学期,但要求换一所学校。郑立书给郑钊转到镇上的公立中学——南湖中学,那里环境相对宽松,每周可以回家一次。

来到新学校,郑立书记得,儿子一直是年级第一。放假回来,郑立书开始允许儿子玩游戏。“就跟交易一样,你去学校学习,就给你玩游戏。”但郑钊经常玩起游戏来就不愿回学校。

“每次他回来我就提心吊胆,担心他不去学校。”在家里,陈田红负责照顾孩子的生活,孩子的教育交由父亲负责。儿子不喜欢洗头洗澡,去学校之前,陈田红要把衣服备好,喊他洗头洗澡去学校。每次他坐着不动,陈田红就着急,为了控制情绪她会出去转一圈再回来,再说。

初二下学期期末考试前,郑钊再次辍学。被郑立书没收手机后,郑钊以绝食反抗,被父亲从楼梯上踢下来。“我的心在滴血”,郑立书说,六七岁看病时医生将整片指甲拔下来儿子也没哭,那次郑钊却哭了。最终,郑立书把手机给了儿子。

郑钊的再次辍学,让郑立书下决心让儿子戒除网络游戏成瘾。2012年初,他把郑钊骗到江西庐山的一所戒网瘾学校“卓尔学校”。

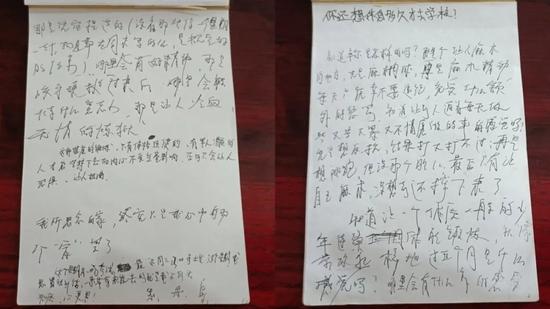

妈妈陈田红和郑钊在本子上的对话(摄影/陈银霞)

“爸爸妈妈我爱你”

去“卓尔学校”一个多星期后,郑立书收到了儿子的信。信中,他说自己意识到了自己的错误,会逐步改正,这让郑立书很高兴。看到儿子在信中说“爸爸妈妈我爱你”,陈田红也十分欣喜,她以前从没听儿子这样说过。之后的几封信,内容雷同。

2012年7月底,因戒网瘾效果不错,郑钊被接回家中。郑立书发现儿子真的变好了:他主动说要去念书,也听话很多,会跟父母一起逛街、走亲戚,也会跟朋友出门玩儿。考虑到郑钊不好意思回去面对此前公立学校的老师和同学,郑立书送儿子去了新学校城东中学念初三。

也就在那时,儿子告诉父亲,之前寄回家的信,是按照“卓尔学校”老师提供的模板写的,并非发自真心。“戒网瘾学校需要使用一些手段制服孩子,就像劳改,只要不受伤就行。”郑立书认为这些手段都是可以理解的。

那期间,郑钊往返“卓尔学校”都有郑立书好友郑胜利参与接送。在郑胜利的印象中,老师一喊“郑钊!”郑钊就立刻“到!”并且站得笔直,手贴着裤缝。“这像当兵的嘞!”郑胜利说,说难听点儿,就像服刑回来一样。陈田红也发现,儿子回家后坐姿、站姿笔直,她以为儿子身体变好了。

在新学校,郑钊还是频繁旷课。郑立书从未放弃给儿子“做工作”,讲网络游戏的危害性和读书的重要性,但都没得到回应。身边的朋友劝他继续沟通,不要把孩子再丢给戒网瘾学校。他说,他们没有亲身经历,没法理解。

受到信件的启发,陈田红尝试跟孩子用文字沟通。在巴掌大的本子上,她写下:“你还想休息多久才去学校?”

郑钊在本子上回复:

知道卓尔(学校)是怎样的吗?那是一个让人麻木的地方,先是麻木肉体,再是麻木精神。每天只庆幸不要违纪,免受什么额外的惩罚。

知道让别人逼着每天做些又苦又累又不情愿做的事的感觉吗?先是想反抗,结果打又打不过,再是想逃跑,但没那个胆儿,最后只有让自己麻木,没想到还撑下来了。

知道让一个体质一般的少年连续(无)休般锻炼,就像劳改犯一样地过五个月是什么感觉吗?哪里会有什么多的感受,那是凭空捏造的。(没看那些信一个星期一封,而且都在周末写的么,是规定好的任务。)

哪里会有好精神,那是咬牙硬挺过来的。哪里会锻炼什么意志力,那是让人冷血无情的炼狱。

这种程度的锻炼,只有体格强健的、有军人潜质的人,才能坚持下去而内心不受丝毫影响,否则只会让人恐惧、让人扭曲。

我所思念的家,终究只是我心中的那个“家”罢了。

这个星期有一场考试,最迟周三13:00得出发,这个星期我思绪很纠结,一条线穿来绕去的,就是我不(仅)头疼,心更累!累,累,累。

透过文字,郑立书只感受到了儿子的无奈,认为其他都很正常。郑立书这样理解儿子关于“家”的那句话:他不满意现实的家,心里想着游戏里的家,混淆了虚拟和现实。

写下这些话不久,因为第三次辍学,郑钊再次被送入“卓尔学校”。回来后不久,他又回到了床上。之后,他断断续续念了一所普通高中和两所文武学校,才完成初高中学业。

高考后,有一次陈田红的朋友带郑钊去配眼镜,才发现他已经近视700多度。高一时陈田红就发现儿子已经近视,但他不愿配眼镜。郑立书记不清儿子以前有没有配眼镜。他只记得,儿子读初三时,他让老师把郑钊的座位换到后面,怕他离老师太近,紧张。

2016年8月,郑钊以300多分的高考成绩收到了武汉工程科技学院的录取通知书,他决定去读。在郑立书眼里,儿子没考好——他一直记得,有老师说过郑钊是有希望考上清华北大的。

郑钊上学期间获得的奖状(摄影/陈银霞)

两个世界

2021年10月,郑立书骑行去了清华北大。“心情很复杂,”郑立书说,“儿子的成绩一直都是重点学校年级第一名,老师说保持稳定,就会走进清华北大的校门……”

在郑立书的世界里,儿子一直成绩优异,总是年级第一,只有在村小时成绩差些,没拿回过奖状。那时夫妻二人一直在外地打工,儿子三年级下学期,郑立书回家做挖沙生意,听说私立学校学习抓得紧,他琢磨着将儿子送过去。

不过,村小的同班同学郑浩说,郑钊很聪明,在班里一直是第一名。学弟郑仕元也还记得,在全校表彰时,他经常听到郑钊的名字。他们也都是郑钊的发小。“那时家里的一面墙都被奖状贴满了。”妈妈陈田红说。

在最初拒绝之后,郑钊答应父亲去私立学校。私立学校实行寄宿制,双周放2天假,郑立书记得儿子曾觉得“抓得太紧,不好玩”。进入私立学校之后,郑立书回忆,儿子第一个学期期末就拿回了7张奖状,一直是年级前三名。

不到半学期,郑钊的成绩从中等跃升到年级前十,语文成绩更是从80分出头提升到90多分,挤入年级前五。班主任徐金玲见证了这一进步,“他学习非常认真,字不算漂亮但非常工整,基础知识从不出错。”

在徐金玲看来,那时的郑钊乖巧认真、成绩优异,总是安安静静的。她记得,郑钊发烧回家,还没好就回到学校。“我觉得在家里没意思啊,在学校还好一些。”徐金玲印象中郑钊曾这样说。她还记得,郑钊喜欢下棋、看书,不像其他学生一样追逐打闹玩得满头大汗。同学跟老师讲话,他总是躲在后面,不会主动说话。

“可能他感觉压力大,要学习。”那时陈田红在外打工回来时发现儿子总在埋头写作业、练字帖。丈夫给他买了一些辅导书,他自己也买了很多字帖、词典。“那时候我倒希望他玩,真的。但他很少出去玩,老在家学习,看起来很累。”陈田红说。

那时,郑立书刚做挖沙生意不久,很忙,设备出了问题,熬夜也要修好。“没有想过搞亲子关系,”郑立书说,有空他就去学校看看郑钊,他记得父子俩的聊天内容大多是“在学校还习惯吗?学习有没有困难?与同学相处怎么样?”印象中儿子都回答:还好。

他感觉到,儿子去寄宿学校后变得安静、内敛、不爱玩了。暑假想带他去外面玩儿,他一反往常地拒绝了。“因为是玩的事情,没有太在意。”郑立书认为这是儿子爱学习、更成熟的表现。

四年级末,郑立书看到儿子在日记里写道,父亲对他的学习成绩挺满意的。

“郑钊跟班长总是暗暗较劲谁考第一,比赛谁能解出留在黑板上的难题,”私立学校四年级数学老师李建国说,“班长会略胜一筹。”郑立书记得,他们的竞争一直持续到初中。舅舅也依稀记得,有一次考试,郑钊说了大话,结果成绩落在别人后面。郑钊自尊心很强,舅舅猜测,他也许因此失去了读书的兴趣。

在郑立书的描述里,在私立学校(小学、初中)里,儿子一直是年级第一名。

但在采访中,郑钊的老师给出了不同于父亲的描述。从私立学校直升进入初中后,在班主任李伟锋的印象里,郑钊在班里属于不被注意的中等生,成绩在班级一二十名、年级二三十名左右。

2009年10月,第一次辍学前一个学期,郑钊因感染甲型HINI流感住院。返校后,李伟锋发现他的精神面貌和学习状态都差了一些,成绩也略有下降。郑立书记得儿子住院一周后便返回学校,但李伟锋印象里,郑钊有近一个月没来学校。“他可能产生了自卑,跟同学也慢慢疏远,逃避到游戏中去。”李伟锋说。

初二下学期转到环境相对较轻松的南湖中学后,班主任周老师记得自己经常需要出面处理郑钊生活上的小问题。在她的印象里,郑钊不是很会与同学相处,有些孤僻,生活自理能力也不足。周老师曾劝郑立书,教育方式不要总是命令式的“不要他做”,她认为不好。

在郑立书决心帮儿子解除网瘾,并将郑钊送到戒网瘾学校后,他们之间的隔阂似乎越来越难以弥合。

“郑钊对他的父亲有很多不理解,对父亲的各种要求、对他玩游戏的干预,心里有些叛逆。”江西西山文武学校高中副班主任肖老师说,郑钊不想读书,他爸爸逼着他一定要读书。肖老师跟他交流时,他只会蹦一两个字,如,嗯、啊、可以,一直低着头不敢看人,“完全没有自信”。肖老师说,高中期间,郑钊都不会主动跟同学沟通,没有朋友,他几乎是了解郑钊最多的人。

在大学,郑钊因旷课挂了10多门课。辅导员付思瑶曾找他谈话,她感觉,郑钊可能在初高中阶段碰到了一个大的转折点,家里没注意,他也没有调整好,就出现了大问题。

2018年,郑钊大学休学,在父母的足疗店里帮忙。陈田红说,后来因为不喜欢洗头洗澡,他爸爸经常说他,慢慢地,他又宅在房间什么也不做了。也就是在那段时间,郑立书发现自己跟儿子之间沟通的桥梁完全断开了,“以前开心时候还会回一句,后面只有偶尔点头摇头。”

2020年8月,在离家百米处的朋友家,一位17岁少年跳楼自杀。郑立书了解到,起因是孩子玩手机游戏与家长发生了矛盾。这给他极大的刺激,他知道网络游戏的危害,但没想到如此严重。他决心去外面骑行,宣传网络游戏的危害。

郑钊在房间里打游戏(摄影/陈银霞)

还是要寻找希望

骑行途中,郑立书曾给我发来一段话:

自从他不愿意读书之后,我们也是一直在跟孩子交流,想找出他心里在想什么,包括有没有在学校被别人欺负啊?但是就是了解不到结果。我这么多年的探讨中啊,真的是被游戏把魂给勾住了。

2022年5月,我在麻城古城村的家里见到了郑立书。他比视频里更加弱小,脸色苍白,语气微弱。视频里呈现的自信、斗志和慷慨激昂,在家里烟消云散。

家里到处都是郑立书骑行的装备。客厅里摆放着他带回的国旗、自行车和照片。电视柜上与香台并排放的,是他骑行中戴的头盔——上面仍插着那面写着“林则徐转世”的红色小横幅。

清明节回家后,因为疫情,郑立书只在麻城市骑行。空闲时,他有时待在楼下客厅看书,大部分时间是私聊家长,壮大“反游”队伍。

去年年底,一天有一两百个家长私信他,很多时候会聊到凌晨一两点。包括郑立书在内的几位家长曾多次到北京多个部门反映情况,递交了他们搜集来的400份网络成瘾受害案例。

在郑立书的了解中,愿意像他这样去“行动”的家长很少,因为家长们都有自己的顾虑。但他的行动也让很多家长看到了希望,他们会跟他倾诉,给他点赞,还有人线下给他送饮料、水果、鲜花。

采访中,郑立书数次提起江苏泰州一位52岁的妈妈,她的一双儿女都沉迷游戏,丈夫因此患上焦虑症,三四年没有工作,全家靠她一个人撑着。郑立书总开导她,一定要撑下去,你要是崩溃这个家就完了。

郑立书有时也觉得要撑不下去。孩子变成这样的原因,他越想越想不通,路也越想越窄。所以只要天气允许,他都会去城区骑行,让自己每天都能碰到说话的人。骑行“反游”让内向的郑立书被迫外向。

“骑行前是绝望,现在也是绝望,但现在是绝望中寻找希望,还是要寻找希望。”郑立书说。

陈田红现在在城区一家足疗店工作,每天骑三轮车往返。曾经活泼爱笑的她笑容少了很多,但家庭氛围并没有像想象中那样凝重。她和丈夫在学着将目光适当地从儿子身上移开,尽量让生活平静起来。

电视机前的透明玻璃瓶里,插着两只鲜红的玫瑰,那是郑立书在“520”那天给妻子买的礼物。夫妻二人感情很好,结婚20多年几乎没有吵过架。

最近,郑立书决定在城区租一间房子,以避免妻子来回奔波。这个想法很早就有,因儿子不配合而搁置。这两年,妻子骑车路上出了两次车祸,“要儿子还是要老婆?你必须做出选择。”郑立书做了最坏的打算,如果儿子不愿去城区,就让他自食其力,他们两三天来看一次。“没有办法,我们要生存。”

去年摔伤后,陈田红也意识到,自己没法儿照顾孩子一辈子。她开始培养儿子的自理能力:把米洗好放在电饭锅里,叫他按“快速煮饭”,再按“开始”。有时她故意不烧开水,让儿子去烧。去年,她买了一株吊兰放到郑钊的房间里,叮嘱他“要经常浇水哦,不然就干死了”。

吊兰长得很好,今年春天时还抽了新枝。

陈田红说,儿子还是有感情的,只是不愿表露。陈田红发烧时,他会专门烧壶开水放在她床边。他经常逗的小猫意外死亡,陈田红在他眼里看到了悲伤。

郑钊没有断掉与母亲的联系,比如发信息让她验证微信、买手机,或是打电话跟她说自己被关在门外了。但他从不回复父亲的信息。

我随着郑立书的介绍走进了郑钊的房间。郑钊有些瘦,穿着一件蓝色短袖,躺在床上看手机。他没有看我们,甚至反常地将手机游戏视频声音调得很大——大多数时候,他手机声音很小,凑得很近才能听到。

郑钊的屋内很空,他的痕迹也很少。只有书柜里大沓的辅导书和小说,以及父子各自一张单人照,在表明房间的主人是谁。屋内唯一有生命力的,是桌上的那盆吊兰。郑立书说,儿子这两年的一大进步,就是会把窗帘拉开窄窄的缝隙。阳光恰好透过缝隙,洒在吊兰上。

那几天,他在手机上阅读“架空历史”(一种虚构的历史世界)小说《楚国大将军》。它讲的是史上第一纨绔少国公参军三年,战功显赫,封号大将军的故事。也玩一款小鸟飞行的游戏,全程没有攻击,只需在飞行中转换方向躲避障碍。处在网络世界里的郑钊,很少有表情流露,只是有时像是在思考什么。郑立书说,儿子的房间一直很安静。

通过郑钊的QQ昵称和头像,我在一个手游社区找到一个可能是郑钊本人的账号。从2018年1月到2021年12月,这个账号发布了五十多条动态,有游戏评价、长篇攻略和求好友。在网络世界里,这个账号的主人像是一个活泼的少年。遗憾的是,在郑立书家中采访的5天里,我多次试图与郑钊交谈,但都没能得到他的回应,关于这个账号是否是他本人也没能得到确认。

郑立书骑行的自行车和郑钊的小自行车(摄影/陈银霞)

“他就是不理我”

在郑立书家,我还撞见了郑立书口中前来给儿子做精神鉴定的队伍。

他感觉儿子“已经忧郁了”。若确诊精神残疾,村里就能提供低保——这是他上访后地方政府提出的解决办法。在楼上,这只七八人的队伍只停留了不到一分钟。郑立书说,他们还要赶去下一家。

“(就算)现在游戏关停,对郑钊也没有太大影响。”郑立书说,儿子的人生态度、抑郁状态改变,以及正常生活工作的恢复,是一个漫长的过程,单靠家庭力量无法做到。

“我努力了十几年,孩子的情况反而越来越差。”郑立书说。

他现在寄希望于政府。他希望政府建立救助中心,像戒毒所一样帮助孩子戒除“游戏毒瘾”,重新步入社会。他将骑行“反游”的意义比作消除“毒品”,避免孩子二次沉迷。他还希望,政府能够成立父母培训班,告诉父母在孩子的不同阶段应该怎么做。

在多年的临床心理治疗中,上海交通大学医学院附属新华医院临床心理科主任医师张劲松见过很多游戏成瘾少年。她提到,游戏障碍的成因通常是复杂的,比如游戏本身的吸引力,家庭、学校等社会因素,以及青少年本人的基础问题如多动症等。

游戏障碍于2018年6月18日被世界卫生组织以一部分人可能会因打游戏而生病为由添加到《国际疾病分类》“成瘾性疾患”章节,并被定义为:一种游戏行为(“数码游戏”或“视频游戏”)模式,特点是对游戏失去控制力,日益沉溺于游戏,以致其它兴趣和日常活动都须让位于游戏,即使出现负面后果,游戏仍然继续下去或不断升级。”

在国家卫健委2018年9月25日召开的新闻发布会上,中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林介绍,据统计,全世界范围内青少年过度依赖网络的发病率是6%,我国的发病率稍高,接近10%左右。

今年27岁的张勇曾在高中时沉迷网络游戏,辍学半年。他告诉我,游戏其实只是他逃避现实的手段。他原本成绩优异,初中时父母生下弟弟,让他觉得孩子只是父母翻身的工具。“生了孩子又不好好教,一个觉得没出息再生一个看看。”张勇说。他因此丧失了学习的动力,逃避到游戏中,最终辍学。半年后他重返校园,是因为不甘心。

23岁的李文涛与张勇的辍学经历类似。初中时,他开始熬夜玩游戏,虽然学习还能跟得上,但上课不再认真听。考上重点高中后,他渐渐跟不上课程,加之周围的朋友也不爱念书,他更加沉迷于网络游戏,直至辍学。辍学半年后,他抱着“至少混个高中毕业证”的想法重回学校。李文涛认为自己沉迷游戏辍学是多种原因导致的,也包括自己得过且过的性格。现在工作之余,他也会打游戏消遣。

郑立书的粉丝群中,一位家长口中“网游成瘾的儿子”接受了我的采访。28岁的孙龙现在在外打工,如果要打游戏等级了,他就干脆不上班。最长的一次,他一个月没上班,天天躺在网吧玩游戏。他初中开始接触游戏,后来一直如此。钱花完了或者等级打到了,就继续上班,他说这并不会给自己造成困扰。困扰的只有他的父母。

同样身处困扰中的郑立书,偶尔也会遇到一些惊喜。

6月2日,郑立书给我发来一条信息:

今天早上吃完饭,我跟老婆说:“去叫郑钊今天跟你一起去城区住,房子租好了”,她说:“你做梦吧,他会去吗?”等了一会她从楼上下来说:“刚一说完叫郑钊跟我去城区,他马上就穿衣服穿鞋子了。”今天郑钊来了城区租的房啦!这是很大的一个进步啊!

年前我在电脑上修改一个文件,有个步骤叫他教我一下,几天时间里跟他说了几次他理都不理我。今天这里的网络我不会连,是叫他帮我连上去的,挺惊喜的啊!今天收获不小呀!

郑立书带去城区出租房的东西不多,儿子的小自行车是其中一件——那是郑钊10岁时舅舅送的生日礼物,比郑立书的自行车轮子小了一半。这几天,郑立书修好了这辆自行车,他希望郑钊能跟着自己一起去骑行,或是自己骑着它出去走走。

“但他就是不理我。”郑立书说。

(文中郑钊、张勇、李文涛、孙龙为化名)