Luckin coffee(瑞幸咖啡)是国内零售咖啡品牌代表,从创立到上市、造假风波、退市、“洗白”重塑,用很短时间经历了很多企业的整个生命周期,是一个很值得研究的案例。

一、企业发展过程

1、成立到上市,首次IPO股权结构(离岸家族信托+VIE架构)

2017年10月正式注册成立瑞幸咖啡(北京)有限公司,创始人陆正耀是有名的商业鬼才,擅长“烧钱”扩张模式,著名的神州系就出自其手,瑞幸早期的发展路径可以说是神州租车的复制版。

2019年5月17日,瑞幸咖啡在纳斯达克股票交易所成功上市,共募集资金6.95亿美元,市值达42.5亿美元,成为2019年在纳斯达克IPO融资规模最大的亚洲公司,也创造了国内企业从创立到上市的最快纪录,仅用了18个月。

瑞幸招股说明书显示,上市前,大股东陆正耀家族信托持股30.53%;钱治亚家族信托持股为19.68%,位列第二;Mayer Investments Fund持股12.4%;大钲资本持股为11.9%;愉悦资本持股为6.75%。

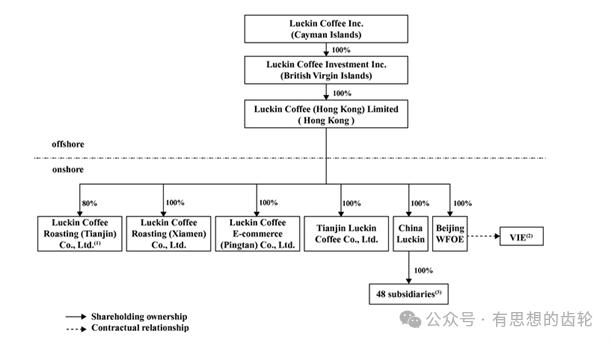

根据招股说明书上的股权架构图,瑞幸咖啡设置了Cayman-BVI-HK-VIE的控制结构,其上市主体是注册地位于开曼的Luckin Coffee Inc.公司,上市主体在英属维尔京群岛设立一个壳公司,利用壳公司在香港设立全资子公司:Luckin Coffee Roasting (Hong Kong) Limited、Luckin Coffee (Hong Kong) Limited。香港公司在境内全资设立外商投资企业(WFOE)对境内实体(VIE)签订一系列协议合同建立风险收益共享机制(协议控制),如设立瑞幸咖啡(北京)有限公司、瑞幸咖啡(中国)有限公司等等。在开曼和香港之间设置了一层BVI, 猜测是返程投资企业合并报表和税务等需要。

2、造假风波,管理层变动及董事会改组

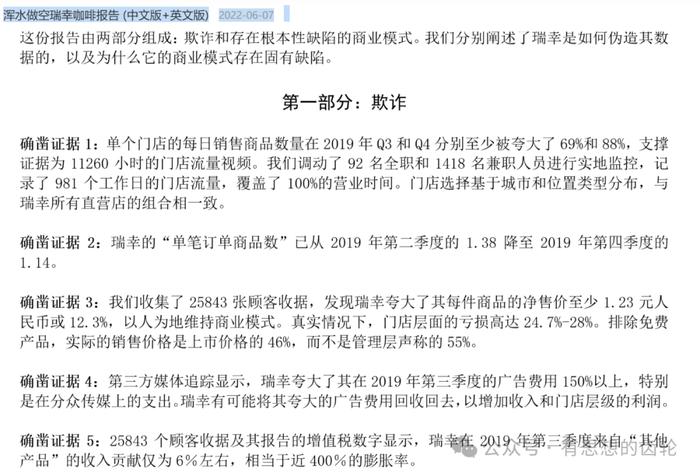

2020年1月,知名做空机构浑水(Muddy Waters Research)发布了一份由匿名来源提供的做空报告,指控瑞幸咖啡存在财务造假行为。随后,另一做空机构淡水资本(Citron Research)也加入做空行列,进一步加剧了市场对瑞幸的质疑。 做空报告发布后,瑞幸咖啡股价大幅下跌,最终导致其从纳斯达克退市到垃圾市场(即粉单市场)。这里要重点说明的是,这个报告采用了大规模实地勘察取证,样板大规模覆盖瑞幸门店,从人流、客单数、客单价、经营成本、补贴规模多个维度论证,可以说是极为经典的做空报告,做成了“铁证”。

2020年4月2日晚,瑞幸咖啡盘前发布公告称,瑞幸咖啡首席运营官及部分下属存在伪造交易等不当行为,涉及金额约22亿元人民币。

5月12日晚,深陷造假风波的瑞幸咖啡发布公告,宣布了一批重要的人事变动:公司董事会已经分别终止了钱治亚和刘剑的 CEO 和 COO 职务;同时,董事会要求二人辞职,并已经收到辞呈;从造假事件曝光之初,该公司已经中止或解除了 6 名涉及造假员工的职务;公司董事会已经任命董事兼高级副总裁郭谨一担任公司代理 CEO,并增补高级副总裁曹文宝及副总裁吴刚为新任董事。

围绕造假事件,瑞幸董事会矛盾公开化,陆正耀派和投资方(大钲、愉悦)开始了互斗:

7月2日前,瑞幸咖啡董事会共8个人:陆正耀、郭瑾一(陆派)、吴刚(陆派)、曹文宝(陆派)、刘二海(愉悦)、黎辉(大钲)、邵孝恒(独董、负责造假事件调查)、庄伟元;7月2号董事会,就邵孝恒负责的特别委员会早前要求瑞幸咖啡董事会要求陆正耀辞去董事和董事长职务进行投票,未获2/3通过;

7月5号,陆正耀召开股东特别大会罢免黎辉、刘二海和邵孝恒三位董事/独立董事。当时陆正耀持有最多投票权,获通过;陆正耀也在股东会上罢免自己,但因其提名的杨杰和曾颖成功入局,陆仍控制董事会。改选后董事会组成如下:郭谨一(陆派)、吴刚(陆派)、曹文宝(陆派);庄伟元、查扬(元璞资本投资合伙人)、刘峰(厦门大学会计系教授)、曾英(陆派)、杨杰(陆派)。

7月9日迎来转折点。陆正耀家族通过Haode等实体控制的瑞幸咖啡股权由于股价暴跌、质押贷款违约,被英属维京群岛法院判决由KPMG托管清算。这一裁决令陆正耀失去对瑞幸的投票权,取而代之拥有瑞幸最多投票权的股东是大钲资本(43.5%),掌握了主动权。

7月30日,大钲资本要求召开股东大会,罢免曾英、杨杰两名独董(均为陆提名)。8月3日,曾英、杨杰辞职。改组后的瑞幸董事会,陆正耀派系降为少数。

3、债务重组、原造假管理层股权清算,神州系退出,大钲接手

2020年底,瑞幸咖啡与SEC达成了1.8亿美元罚款的和解协议,消除了来自美国的监管风险。

2021年2月,作为债务重组程序的一部分,瑞幸咖啡在纽约宣布破产。

2021年3月,瑞幸咖啡表示已和主要债券持有人达成了重组协议(RSA),其中包括融资2.5亿美元。

2021年4月15日,瑞幸宣布已和公司现有大股东大钲资本旗下的一家实体及愉悦资本达成新的融资协议,由大钲资本领投该轮融资。此次融资的2.5亿美元,2.4亿美元来自大钲资本,1000万美元来自愉悦资本。

2022年1月底,大钲资本联合IDG资本、Ares SSG Capital Management完成对原造假管理层债权托管人毕马威(KPMG)所托管的瑞幸咖啡股权的收购行动,原造假管理层的股权也完成清算,与瑞幸咖啡再无关联。

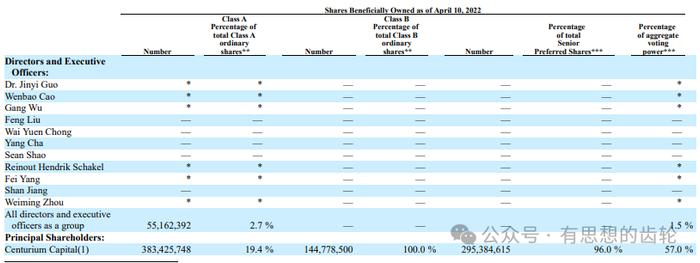

截至2022年4月10日,瑞幸股权结构年报显示,截至2022年4月10日,大钲资本持有19.4%的A类股,及100%的B类股,及96%的高级可转债,一共持有瑞幸咖啡57%的投票权。以瑞幸咖啡的总股本推算,大钲资本持有约33.9%的股权。瑞幸咖啡管理层一共持有2.7%的A类股。

4、重上轨道

自2022年1月大钲资本接手起,瑞幸咖啡已经全面解决完成历史遗留问题,回归正常公司状态。大钲资本控股后,瑞幸咖啡的营收持续增长,2021年同比增长97.5%,2022年进一步增长66.9%,2024全年总净收入为344.75亿元人民币,同比增长38.4%。

证劵市场,已经退到美股垃圾市场的瑞幸粉单,自2022年起快速上涨(最高近50倍净增长),瑞幸回归美股主板已经只是个时间问题。

门店运营方面,2024年全年瑞幸咖啡净增门店6092家,其中包括中国的6071家门店(含中国香港5家)和新加坡的21家门店。截至2024年四季度末,门店总数达22340家,较2023年同期增长37.5%。其中,自营门店14591家(包含新加坡门店51家)、联营门店7749家。与之对比的是进入中国进40年的国际品牌星巴克,截至2024年末,星巴克在大陆的门店数量为7685家。面对国产品牌的崛起及激烈竞争,星巴克资本方甚至萌生退意:2025年2月25日晚间,路透社援引四位知情人士的说法称,KKR、方源资本FountainVest、太盟投资集团PAG等投资机构有意向收购星巴克中国的业务。同时,华润集团与美团也作为潜在买家,与星巴克方面进行了初步的接洽。

二、案例启示及思考

1、瑞幸造假风波后,管理层未受刑事处罚,部分原因在于VIE架构的模糊空间。

跨境上市监管的争议主要集中在VIE架构上。业务运营主体和上市主体的注册地是两张皮,存在一些灰色地带,在监管上是一个盲点。这在之前不算太大的问题,双方监管当局睁只眼闭只眼。毕竟,中国监管当局也需要为新兴产业提供出路,乐见这些新兴企业能够在境外融资,来促进国内产业发展,境外监管当局也认可这些新兴行业,为其投资者提供可以投资新兴市场的机会。

但是,上市的中概股越来越多,一些公司发现了海外上市的诀窍所在,以瑞幸为代表的的公司开始有意无意造假,最终被境外做空力量盯上。

2、陆正耀和钱治亚都以家族信托持股,作为家族财富传承的方式,离岸家族信托的好处很多:

-有效起到资产经营和资产保管隔离(资产保护);

-在解决委托人财产继承问题时能保护隐私(传承规划、继承规划);

-让不同受益人受益是为了达到家族成员之间利益共享;如在免税地注册公司和设立信托,能起到合理节税的作用(税务规划);

-用信托持有股权,可以防止出现婚姻、人身风险导致的股价波动或股权强行被分割带来的风险(避免股权分割的风险)。

3、爆出造假丑闻后,瑞幸股价暴跌,官司缠身,随时可能破产,背后的资本(大钲、愉悦)为何愿意真金白银救场?

-对咖啡赛道的长期看好;

-不想之前的投资付诸东流,只要瑞幸起死回生,还有可能拿到回报;

-此前大钲&愉悦&陆正耀是铁三角,深度捆绑。瑞幸暴雷当天,愉悦资本持有市值一夜损失1.7亿美元,大钲资本紧急停止了当期基金的募资,两家公司陷入了生存和声誉的双重危机。无论是为了现实的利益,还是为了自己的声誉,瑞幸咖啡都必须救。

4、战略是始点,经营管理是根本

陆正耀是商业鬼才,敏锐的发现了巨头统治下的市场空隙和其暴露的巨大短板,敏锐杀入,但是经营管理端失控致使自己出局(当然后来又回来了,就是库迪咖啡)。大钲资本入主后,针对市场环境和公司现状,制定了一系列竞争策略,主要集中在以下几个方面:

-聚焦核心业务,提升运营效率:关闭效益不佳的门店,聚焦高流量区域,提升单店盈利能力;精简产品线,聚焦爆款产品,如减少产品种类,集中资源打造如“生椰拿铁”、“茅台拿铁”等爆款,提升产品竞争力和利润率;优化供应链,与供应商建立长期合作,降低原材料成本,提升运营效率。

-深耕数字化运营,提升用户体验:完善自有App功能,提升用户粘性,通过App提供便捷的点单、支付和会员服务,增强用户粘性;利用大数据分析,精准营销, 通过数据分析用户偏好,进行精准营销,提高营销效率;发展私域流量,增强用户互动,通过社群运营等方式,增强用户互动,提升品牌忠诚度。

-差异化竞争,打造品牌特色:主打“高性价比”策略,以高性价比产品吸引价格敏感型消费者,与其他品牌形成差异化竞争;强化“年轻时尚”品牌形象,通过跨界合作和营销活动,吸引年轻消费者,巩固品牌形象;布局下沉市场,拓展新增长点,积极开拓二三线城市市场,寻找新的增长机会。

-加强内部管控,重塑企业形象:完善公司治理结构,加强内部控制,建立完善的治理结构和内控体系,防范财务风险;加强企业文化建设,通过文化建设增强员工归属感,提升团队稳定性;积极履行社会责任,重塑企业形象。

(转自:有思想的齿轮)