根据预算法,政府共有四本账,分别是:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。这四本账涉及到的收入和支出,均纳入了人大审查监督的范围。9月中央政治局会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。

对于2024年增量的财政政策,我们认为可能的选项包括提高赤字率(调增国债)、增发特别国债、增加专项债额度等,我们重点提示,此类政策加码需经全国人大常委会审批。综合来看,预计财政领域有望加强逆周期调节,切实保障和改善民生,推动完成全年经济社会发展目标任务。

>>政府预算四本账主要反映“钱从哪里来,用到哪里去”

按照《中华人民共和国预算法》规定,我国财政预算体系下,政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算构成。我们通常称之为“财政四本账”,每本预算都包括收入预算和支出预算两部分。规模方面,四本账差异较大,以一般公共预算为主,国有资本经营预算最少,政府性基金预算和社会保险基金预算居中。收支平衡方面,国有资本经营预算和社会保险基金预算收支较为平衡,一般公共预算和政府性基金预算的收支相对不平衡。分中央和地方来看,地方在全国政府性基金预算和社会保险基金预算中的占比相对高于中央。

第一本账是一般公共预算,即通常所说的一般财政收支,是政府职能最直接和主要的体现。一般公共预算就是通常意义上的财政收入和财政支出,两者之差也就是财政赤字。其中财政收入核心是税收,支出方面安排聚焦用于保障和改善民生,推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等领域。整体来看,一般公共预算收入和支出存在很强的季节性,在占比较高的几大税种中增值税、个人所得税、消费税都是月度申报,而企业所得税在季初月份申报,因此导致1/4/7/10 月成为一般公共预算收入的高峰月。

第二本账是政府性基金预算,是依照法律行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。我们认为,第二本账是实现特定经济社会领域的政策目的非税收支,其中土地出让相关收入占比最高,地方政府专项债也是收入的主要构成,支出端更多围绕征地补偿、土地开发和新老基建。

第三本账是国有资本经营预算,是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。简单来说,企业向国家上交的国有资本收益及其支出就在这本账里。

第四本账是社会保险基金预算,是对社会保险缴款一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算,比如企业职工基本养老保险基金收入,城乡居民基本医疗保险基金收入等。

我们认为,“四本账”的预算体系可以基本覆盖各种政府收支,实现预算的完整性。四本账之间既保持了相对独立,同时又做到了相互衔接。我们重点提示:“四本账”虽然对应不同的用途,但彼此间可以存在一定资金往来:“第一本账”可以从“第二本账”与“第三本账”调入资金;“第二本账”在特殊情况下会从“第一本账”调入资金;“第四本账”可以接受来自一般公共预算的财政补贴,但“第四本账”不能调出资金,即专款专用,只进不出。

财政收支分类科目调整;全国人大批准的债务限额调整;预算管理制度调整。

正文

1

第一本账的核心是赤字

一般公共预算是最基本的预算,与民生关系最为密切,也是经济运行的晴雨表。从一般公共预算收入来看,主要是税收收入(比如增值税、所得税等)和非税收入(如行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入等)。从一般公共预算支出来看,主要包括科技、教育、社会保障和就业、卫生健康等方面的支出。整体来看,第一本账通过税收和非税收入筹集资金。支出安排需考虑经济发展、社会需求和财政可持续性,确保基本公共服务和民生领域的投入。重要的是,如果出现预算赤字,主要通过发行政府债券(即国债和地方政府一般债券)、调入预算稳定调节基金等方式进行平衡。

按照编制层级,可以分为中央一般公共预算收入和地方各级一般公共预算收入。从中央视角来看,其收入总量包括:中央一般公共预算收入、中央财政调入资金和上年结转资金三个部分。从地方视角来看,按照具体编制内容,其收入包括本级一般公共预算收入、从国有资本经营预算调入资金(即第三本账)、上级税收返还和转移支付、下级上解收入、从预算稳定调节基金调入资金、其他调入资金。可以看到,虽然各级财政都于2007年起接续设立了预算稳定调节基金科目(可以理解为一个财政资金蓄水池),但目前根据公开可得资料,只有中央政府列示数据,地方暂未披露相关信息。

以2024年一般公共预算为例:2024年全国一般公共预算收入223950亿元,加上调入资金及使用结转结余20940亿元,收入总量为244890亿元。全国一般公共预算支出285490亿元(含中央预备费500亿元),对应赤字40600亿元。在这一预算背后,我们认为彰显了宏观调控政策效应,尤其是在高质量发展扎实推进过程中,财政政策维持提质增效基调。需要看到,由于2022年制造业中小微企业缓税入库一次性垫高2023年基数,将相应下拉2024年财政收入增幅;而2023年中出台的一些减税降费政策对2024年产生翘尾减收,继续实施结构性减税降费政策也将减少财政收入规模。

中央一般公共预算收入102425亿元,比2023年执行数增长2.9%。加上从中央预算稳定调节基金调入2482亿元、从中央国有资本经营预算(即第三本账)调入750亿元、上年结转资金5000亿元,收入总量为110657亿元。中央一般公共预算支出144057亿元,分中央本级支出(41520亿元)、对地方转移支付(102037亿元)和中央预备费(执行中根据实际用途分别计入中央本级支出和对地方转移支付)来反映。收支总量相抵后,中央财政赤字33400亿元,通过发行国债弥补,比2023年年初预算增加1800亿元。

需要说明的是,近年来中央加大对地方转移支付规模。如前文所述,2024年,中央对地方转移支付安排102037亿元,剔除上年和今年一次性安排因素后同口径增长4.1%。其中,安排均衡性转移支付25744亿元、增长8.8%,安排县级基本财力保障机制奖补资金4462亿元、增长8.6%。

同时,2024年地方一般公共预算本级收入121525亿元,增长3.7%。加上中央对地方转移支付收入102037亿元(来自中央一般公共预算支出)、地方财政调入资金及使用结转结余12708亿元,收入总量为236270亿元。地方一般公共预算支出243470亿元,增长3%。地方财政赤字7200亿元,通过发行地方政府一般债券弥补,与2023年持平。

2

第二本账实行“以收定支”原则

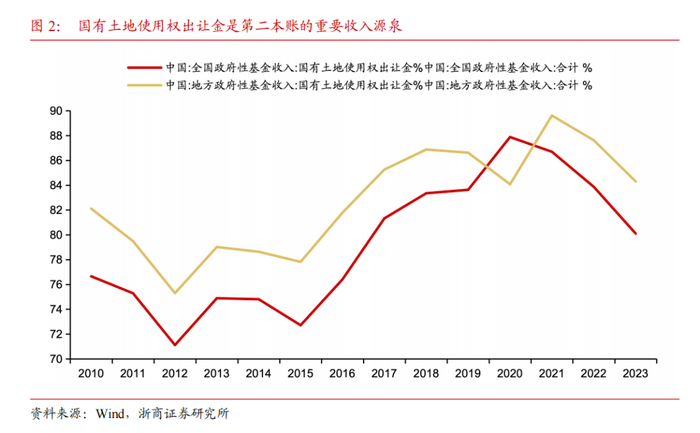

在财政四本账演化过程中,第二本账将土地有关的收入纳入预算,由预算外向预算内转变,逐步形成了土地财政,并且创造性的衍生出的一套以土地为地方政府信用基础的基本的制度体系。客观来看,第二本账预算是政府性基金预算,具体是指依照法律行政法规的规定,是指在一定期限内向特定对象征收收取或者以其他方式筹集的资金。其主要收入来源于土地出让收入等,支出端专项用于特定公共事业的发展,如土地征收补偿、土地开发、基础设施建设等。土地财政逐步成为政府“第二财政”,地方政府对土地财政依赖度在过去较长一段时间内保持高位。

我们重点提示,政府性基金预算实行“以收定支”的原则,因此支出规模需严格控制在收入范围内,超收收入需优先用于偿还专项债务或结转下年使用。如出现短收的情况(即第二本账出现收支缺口),则需通过上年结转资金、发行地方政府专项债、超长期特别国债等方式实现收支平衡。

值得关注的是,通过盘活存量资金的方式,可以将政府性基金项目中结转较多的资金,调入一般公共预算。各级政府性基金预算结转资金原则上按有关规定继续专款专用,结转规模较大的,则调入一般公共预算统筹使用,每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。

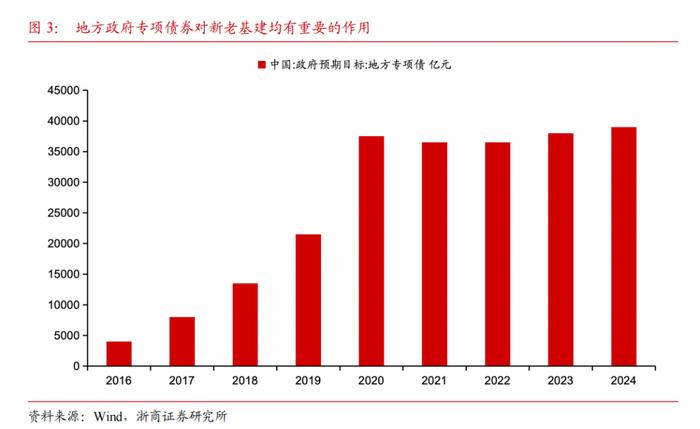

简而言之,政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,并专项用于特定公共事业发展的收支预算。它体现了政府对特定领域或项目的专项支持。以2024年全国政府性基金预算为例:2024年政府性基金预算收入70802.05亿元,增长0.1%。加上上年结转收入391.87亿元、超长期特别国债收入10000亿元、地方政府专项债务收入39000亿元,收入总量为120193.92亿元。全国政府性基金预算支出120193.92亿元,增长18.6%。

分中央和地方两级来看,2024年中央政府性基金预算收入4474.52亿元,增长1.3%。加上上年结转收入391.87亿元、超长期特别国债收入10000亿元,收入总量为14866.39亿元。中央政府性基金预算支出14866.39亿元。地方政府性基金预算本级收入66327.53亿元,增长0.1%。加上中央政府性基金预算对地方转移支付收入6153.48亿元、地方政府专项债务收入39000亿元,收入总量为111481.01亿元。地方政府性基金预算支出111481.01亿元,增长15.5%。

更为重要的是,市场关注度较高的地方政府专项债券列入政府性基金预算,不影响一般公共预算赤字。2014 年10 月,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发 2014 43 号)中指出可以发行地方政府专项债券。2015 年我国首次发行地方政府专项债券 1000 亿元,2016 和 2017 年发行规模分别增加至4000和8000亿元,2018年预算安排则进一步增长至 13500 亿元, 2019 年、2020 年分别提升至 21500 亿元、37500 亿元,2022 年与 2021 年持平为36500 亿元,2023 年预算安排增长至38000亿元,2024年达到39000亿元。

此外,我们提示关注专项债资金用途的扩围。2024年10月12日,国务院新闻办公室举行“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”新闻发布会。会上,财政部部长蓝佛安明确指出,将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具,支持推动房地产市场止跌回稳。具体措施上,财政部副部长廖岷介绍,将允许专项债券用于土地储备,考虑到当前各地闲置未开发的土地相对较多,支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地,确有需要的地区也可以用于新增的土地储备项目;另外,支持收购存量房,优化保障性住房供给,一方面用好专项债券来收购存量商品房用作各地的保障性住房,另一方面保障性安居工程补助资金也调整方向,支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源。

3

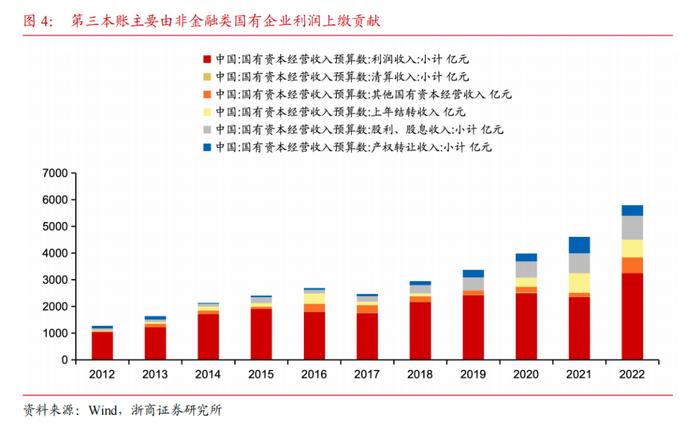

第三本账对财政贡献的提升空间较大

第三本账是国有资本经营预算,本质上是对国有资本收益作出安排的收支预算。从理论上看,国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润按一定比例收取,同时按照收支平衡原则安排相关支出。

国有资本经营预算建立于2007年9月国务院发布的《关于试行国有资本经营预算的意见》,试行对象为国资委监管中央企业。2008年起,实施范围扩大至中国烟草总公司、中国邮政集团公司以及教育部、文化部、农业部、体育总局、卫生部、广电总局、工业和信息化部、民航局、国资委等中央部门所属企业和文资办履行出资人职责的中央文化企业。

根据预算安排,2024年全国国有资本经营预算收入预计5925.14亿元,下降12.1%。加上上年结转收入107.35亿元,收入总量为6032.49亿元。全国国有资本经营预算支出3282.49亿元,下降1.9%。调入一般公共预算(即第一本账)2750亿元。

具体来看,中央国有资本经营预算收入2392.4亿元,增长5.7%。加上上年结转收入107.35亿元,收入总量为2499.75亿元。中央国有资本经营预算支出1749.75亿元,增长17%。地方国有资本经营预算本级收入3532.74亿元,下降21.1%,主要是上年地方资产处置等一次性收入较多、基数较高。地方国有资本经营预算支出1571.9亿元,下降17%。

需要说明的是,金融类国企上缴的利润不体现在国有资本经营预算中。金融类国企由财政部管理,利润上缴直接进入“一般公共预算”中的“非税收入”,而非金融类国企上缴的利润体现在国有资本经营预算中,再通过“调出资金”的方式补充“一般公共预算”。

除了以上两种常规渠道,在财政压力较大的特殊年份,中央会组织特定国有金融、专营机构上缴结存利润,以“中央单位特殊上缴利润”为名进入“第二本账”政府性基金预算,并按需转入一般公共预算。安排特定国有金融机构和专营机构上缴利润,是我国的惯例做法,也是统筹财政资源、跨年度调节资金的重要手段,其中包括中国烟草总公司、中投公司等,人民银行也是上缴单位之一。比如2022年,人民银行等特定国有金融机构和专营机构上缴超1万亿元结存利润。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十九条“中国人民银行每一会计年度的收入减除该年度支出,并按照国务院财政部门核定的比例提取总准备金后的净利润,全部上缴中央财政”的规定,人民银行上缴利润符合我国法律规定。中央银行利润上缴财政,也是世界主要经济体的通行做法,《美联储法案》、《日本银行法》、《英格兰银行法》都有类似的规定。

在财政政策措施上,我国一直预留政策空间。对特定国有金融机构和专营机构暂停上缴利润,以应不时之需,是预留的政策空间措施之一。有关机构因此形成了一些待上缴的结存利润,这些结存利润应该上缴。考虑当前与长远,在今年实施新的组合式税费支持政策的情况下,经按程序批准,今年安排特定国有金融机构和专营机构上缴了2021年以前形成的部分结存利润。这些资金安排用于大幅增加对地方转移支付,帮助地方财政特别是县区财政缓解减收压力。上述转移支付资金将纳入直达机制管理,快速精准直达市县基层、直接惠企利民。

我们再次强调,当前国有资本经营收入占全口径财政收入的比重较低,后续主要关注央国企市值考核可能带来的增量贡献。2023年,全国国有资本经营收入为6744亿,对公共财政的贡献相对较小。考虑到国有企业资产报酬率的历史数据以及国有资本运作提质增效的拉动,国有企业总资产报酬率有望逐步改善,或能对土地财政缺口形成一定的补充。

更重要的是,国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期已推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系的基础上,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,加大现金分红力度,更好地回报投资者。如果央国企全面执行市值考核,现金分红比例和可持续性也有望提升。随着市值管理的深化,央国企或将迎来进一步价值重估,也有利于资本增厚创造更大规模的财务回报,更好发挥国有资本经营预算的功能作用。

4

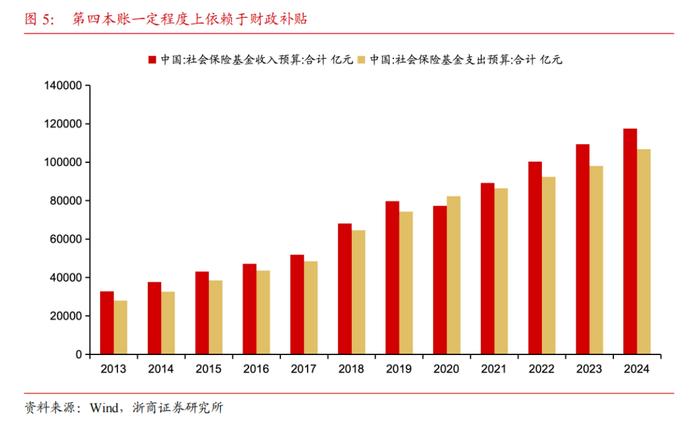

第四本账的典型特征是“专款专用”

第四本账是社会保险基金预算,是对社会保险缴款一般公共预算安排和其他方式筹集的资金。收入主要来自社会保险缴费和财政补贴,整体看,养老和医疗保险是我国社会保险收支的主体,支出专项用于社会保险待遇的支付,确保社会保障体系的稳定运行。这本账最重要的特点是专款专用、只进不出。

以2024年为例,全国社会保险基金预算收入117491.02亿元,增长5.4%。全国社会保险基金预算支出106823.3亿元,增长7.6%。本年收支结余10667.72亿元,年末滚存结余139450.44亿元。其中:中央社会保险基金预算收入494.02亿元,增长31.6%;支出486.97亿元,增长25.2%。地方社会保险基金预算收入116997亿元,增长5.3%;支出106336.33亿元,增长7.5%。

综合来看,第四本账实行“专款专用、保障待遇”的原则。通过制定风险管理和内部控制办法、实行全国或省级统筹、加强监督和管理等方式,确保基金的安全稳健运行和收支平衡。支出端来看,养老保险相关支出占比较大,反映我国逐渐步入老龄化社会,对应财政补贴(来自第一本账一般公共预算)的规模逐年渐进走高。

风险提示

财政收支分类科目调整;全国人大批准的债务限额调整;预算管理制度调整。

(转自:李超宏观研究与资产配置)