转移支付规模应得到控制,与中央财政收入增长相匹配,并给予地方更多自由分配空间,重在提升资金使用效益,并激发央地积极性。

中央要求谋划新一轮财税改革,其中规模逐年攀升已连续两年突破10万亿元的财政转移支付制度,是改革的一个焦点。

近日,中国人民大学财税研究所和中国财政金融政策研究中心举办线上论坛,探讨如何完善政府间转移支付制度。控制转移支付规模和提升资金使用效益等受到热议。

控制规模

财政转移支付是指上级政府对下级政府无偿拨付的资金,包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,主要用于解决地区财政不平衡问题,推进地区间基本公共服务均等化,是政府实现调控目标的重要政策工具。

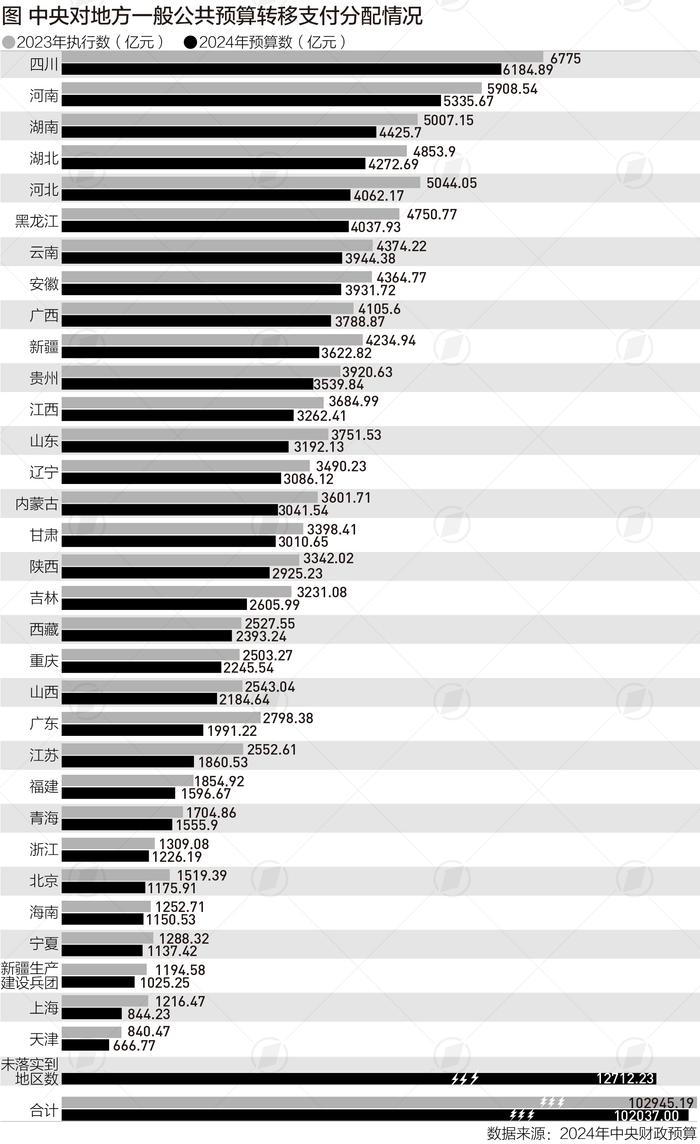

为配合1994年分税制改革导致地方财力变化,中央开始设立转移支付制度,中央对地方转移支付规模仅几百亿元,而近两年这一规模已经超过10万亿元,其中2024年预计为10.2万亿元。

中国人民大学财政金融学院教授刘勇政在上述论坛上表示,中央对地方转移支付规模不断加大,对欠发达地区发展起到很好支撑性作用,而且转移支付结构持续优化,一般性转移支付占比逐年上升,更好地起到均等化地方财力作用,在推动基本公共服务均等化上作用不断增强。

刘勇政认为,目前中央对地方转移支付总规模比较大,已经超过中央一般公共预算收入,30年来(剔除税收返还)增长150多倍,未来控制中央对地方转移支付规模值得探讨。比如,中央对地方转移支付规模应与中央财政收入增长相匹配。结构上,增加与财力均等化属性相关的转移支付规模,控制专项转移支付规模等。

辽宁大学地方财政研究院院长王振宇在会上认为,要控制中央对地方转移支付规模,否则会降低这一制度的效率。可以考虑建立一些必要的转移支付规模退坡机制。

广东财政学会秘书长许航敏在论坛上称,财政体制运行效率越高,一个地方对转移支付政策、资金的依赖程度就会越来越小,因为转移支付制度的效能能够持续支撑财政体制效能的维持,在权责匹配、事钱相适的运行机制下实现更多更好的效果,转移支付额度取决于自己干事成效的多少,而不是争取力度的大小,所以,自身财政实力的增强自然内在地降低了转移支付制度的依赖,内在弱化了对转移支付资金的博弈。

“目前的转移支付制度下,缺乏财政体制确保事钱责效良好安排的基础,由于着眼的是弥补收支差额,越是实现事钱相适,获得的转移支付资金反而会更少。而地方不断扩大收支差额,努力去争取额度,能够获得更多的转移支付资金。因此,现有的转移支付是一种逆向激励,给的额度越多,收支差额可能会越大。”许航敏称。

他表示,如果不按照转移支付本质,从即时激励模式转变为延时补偿模式,即地方经过努力后上级政府根据努力结果给予相应补偿,前述逆向激励机制很难扭转,转移支付很难得到内在的控制,若强行进行规模控制,可能会造成很多副作用。

事实上,2019年以前中央对地方转移支付规模多数时候跟中央财政收入增速相匹配,而近几年受疫情冲击、大规模减税降费等影响,基层财政困难,因此中央加大中央转移支付力度,规模一举突破10万亿元。但维持前些年高增速显然难以持续,2024年中央对地方转移支付规模预计数比2023年执行数减少900多亿元。

提升效益

如何兼顾好这笔10万亿转移支付资金的公平和效率,一直是转移支付改革探讨的重点。

王振宇表示,立足于多级政府关系视角考察,特别是地方视角考察,转移支付制度存在规模、结构、项目、口径等诸多不足之处,存在负向激励、逆向调节、边际效应递减甚至降低了整个财政体制效率的问题,应系统性推进改革。比如,当前一些基层政府为了“保基本民生、保工资、保运转”,挪用上级专项转移支付资金,合情合理合适但不合规不合法,从地方来说应对转移支付进行根本性改革。

他举例说,一个县里学校挪用一笔专项资金,用于给学校的厨师发工资,以改善学生的一些午餐条件。但被查出挪用后,一开始当地纪委部门要大规模问责,后来大家觉得资金并未进入个人腰包,又解决了学校一些要解决的问题,所以最终大事化小、小事化了,象征性地问责。

王振宇认为,财政体制首先要讲效率再谈公平。当前必须厘清转移支付制度在整个财政体制的二次分配的范畴或边界,避免成为计划经济时期“统收统支”体制。可以考虑适度降低中央财政集中度,对涉及“三保”等问题赋予地方自下而上进行转移支付整合的特权,实现合情合理与合法合规相容。

许航敏认为,当前转移支付成为上下级政府间博弈的重要领域和重要工具。当前转移支付制度运行效能不高,核心在于大家对转移支付的本质认识存在偏差和误区。转移支付本质是不同层级政府间通过财政制度、财政体制安排,对基于权责匹配、绩效相称财政体制运行基础上出现的事钱不相适问题进行化解,以确保某级政府公共产品和公共服务等履职能力的资源和资金流动。

许航敏表示,转移支付制度和体系的建设最终要通过运行机制和管理制度来变成现实,只有运行机制和管理机制得到创新,才能真正将转移支付的制度效能从设计变成现实,才能从根源上破解转移支付的诸多问题。

他认为,改进转移支付管理及运行机制,要根据转移支付的本质,在相关主体、相关领域,在事和钱、绩和效、权和责怎么匹配,提高资金分配科学、公开、公平性,强化资金监控,从而激发下级政府能动性、避免不合理缺口扩大的同时,真正增强中央调控能力。

中国财政科学研究院研究员张立承在论坛上表示,当转移支付体量越来越大、越来越侧重公平时,在过程中就更应充分考虑到效率约束的维度。未来转移支付制度的完善要充分考虑到财力相对集中地区的积极性,努力降低欠发达地区对转移支付的依赖程度。

张立承认为,目前中国流动人口规模很大,约4亿人,而转移支付资金分配并未完全跟着人走,这就使得一些人口持续流入的大城市的教育等基本公共服务供给跟不上,而西部等一些人口持续流出的市县将转移支付资金投入教育卫生等领域,两者出现背离状态,因此未来转移支付分配环节中要“跟住人走”,要处理好存量与增量、欠发达地区与发达地区、农村与城市等关系,优化转移支付分配结构。

上海交通大学中国发展研究院执行院长陆铭在上述论坛上称,当前中国正在加快户籍制度的改革,未来人口集聚会进一步发展,从而产生越来越明显的人口流出地和流入地的分化。未来改革面临着人口流动分化长期趋势,需要解决人口与土地,包括财政转移支付和投资之间空间错配的问题,这个问题不解决将是经济增长效率的损失,也不利于地区间公平的实现。若解决了,可达到增长和公平的双赢,尤其是人口流动的过程,有助于缩小城乡和地区间的收入差距。

在去年公开的《国务院关于财政转移支付情况的报告》中,国务院明确下一步将推动完善转移支付法律制度,如适时研究制定财政转移支付条例等配套法规。建立健全转移支付分类管理机制,根据各类转移支付的功能和特点,分类施策,精准发力,不断完善管理措施,提高科学性。改进转移支付预算编制。加强转移支付分配使用和绩效管理。进一步推进省以下转移支付制度改革。