编者按:

2023年5月,“村超(贵州榕江和美乡村足球超级联赛)”成为继“村BA”后黔东南州又一现象级乡村体育赛事。“村超”所在地——榕江,一个人口不足40万的县城,迅速走入全国视野。

“贵州式”中国乡村幸福模样,并不止“村超”。

在黔东南州榕江县,还有更多少数民族村寨,同样有独特魅力与无限可能性。多彩贵州网推出系列报道,看“村超”周边的村寨,如何在城市化的当下,续写乡愁与未来。

“看完足球赛,就来听歌。”

“村超”走红一年来,榕江县栽麻镇宰荡侗寨村民大致摸清了游客的打卡习惯。

和榕江县大利等侗寨相比,来宰荡侗寨的游客,大多为寻歌。

寻的歌,是侗族大歌。

侗族大歌,当地人称为“嘎老”。“嘎”在侗语中意为歌,“老”则取宏大、人多声多之意。这种多声部、无伴奏的民间合唱,用歌声讲述民族史诗、赞美大自然。

宰荡侗族大歌早在宋代就有记载,特点是多声部合唱,这就否定了西方音乐界认为“中国民间没有多声部合唱曲”的偏见,被誉为“东方魔音”。侗族大歌为男女合唱,一般是三四十人,多时达二三百人。

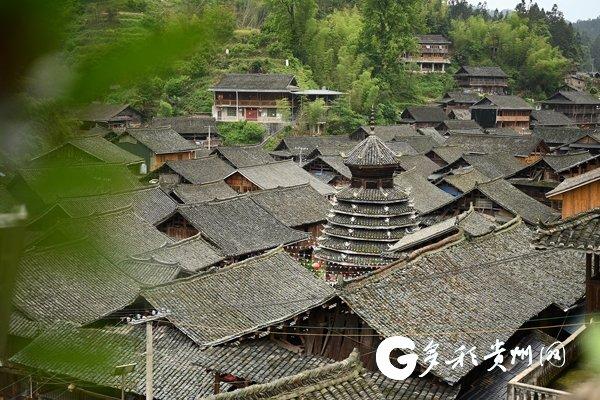

榕江县栽麻镇宰荡侗寨,鼓楼矗立在侗寨中心位置

宰荡侗寨几乎人人都会唱侗歌。

5月13日,来自深圳的王女士一行看了“村超”后,开启周边村寨游。他们被沿溪而建的宰荡侗寨所吸引,便决定在此短暂歇息。

在村民家用过午饭,王女士坐门口晒太阳。溪流对岸,有户人家刚宰杀了一头猪,邻里来帮忙分割,人声鼎沸;与此同时,婉转的歌声从屋内传出,伴着声声侗族琵琶,“一边是凡俗烟火,一边是人间天籁。”

宰荡侗寨的歌队,和黔东南州各个少数民族村寨里篮球队、足球队一样,都是自发组建。唱歌在这里绝不是什么“余兴节目”,而是生活的“起点”与“终点”。晨起去溪边打水时会自顾低吟,劈材烧火做饭时会不自觉哼唱,与客人吃饭喝酒到尽兴,也会放下碗筷,挺直腰背,放声歌唱。

宰荡有个侗歌群,名为“多嘎多耶”,意为“唱起来、跳起来”。

村民杨焕珍说,有游客来寻歌,她通过微信群通知歌队姐妹;若要歌队上规模,就用村里大喇叭通知。只需半个小时,在鼓楼至少能聚集50位身着盛装的村民。

宰荡侗寨侗歌队为来客表演

唱侗歌更是一门传代的大课程。

胡官美,宰荡侗寨老歌师,获评国家级非物质文化遗产项目侗族大歌代表性传承人。40多年来,她将本民族的古老歌曲传授给1000多名后辈。

胡官美的女儿杨秀珠、杨秀梅,也是远近闻名的歌师。她们曾与10多位侗族姑娘一道组成“蝉之歌组合”,在2006年中央电视台全国青年歌手电视大奖赛中获原生态唱法银奖,还远赴法国、西班牙等国家演出。

胡官美所获荣誉证书无数

在陌生的国家,她们语言不通,和当地人几乎没什么交谈。但艺术打破了文化交流的壁垒。她们站上舞台,一开口,立刻全场屏息。曲终,台下不少观众感动得流泪。有翻译告诉他们:贵州的民族文化,保存得太好了。

杨秀珠等歌师在欧洲演唱的《蝉之歌》《布谷催春》属于“声音歌”,她们模仿鸟叫虫鸣等大自然的声音,高低结合,清脆绵长。

这些“声音歌”,杨秀珠孩童时就会唱。在侗寨,侗族大歌是人生启蒙课。那时,杨秀珠家每晚都有人到访,一屋人围着火盆跟胡官美学唱歌。杨秀珠或在一边旁听,或回到里屋在歌声中睡去,“有人唱到一半忘词,我就在屋里接下半句。”

“冬天家里来的学生多,得放两盆炭火才够。”杨秀珠说,担心学生们冻着,每年初冬母亲都会买足木炭备着。

年近古稀的胡官美,除了日常在村子里教侗歌,每周还固定两天去镇上学校义务授课。“并不觉得累。”胡官美说,看到有学生嗓子好,勤奋肯学,她就打心眼里开心。

侗族大歌的旋律,有基础制式,变化不多,传承难点在歌词。侗族历史上没有文字,歌词只能口口相传。有歌师采用“汉字记侗音”,但汉语有4个音调,侗话有9个声调,这种记录方法并不准确。

为了将祖辈的歌更好地传承下去,杨秀珠还专程去学习了1958年国家帮助创制的拉丁字母拼写侗语法。如今杨秀珠已记录了整整三个笔记本的歌词。她是栽麻镇的一名数学老师,也时常在课余教学生唱歌,“这辈子要像母亲一般,致力于将侗族大歌代代传承。”

本网记者:李思瑾

实习生:余 航

一审:曹 轶 王 琰

二审:林 萌 袁小娟

三审:李 蓓