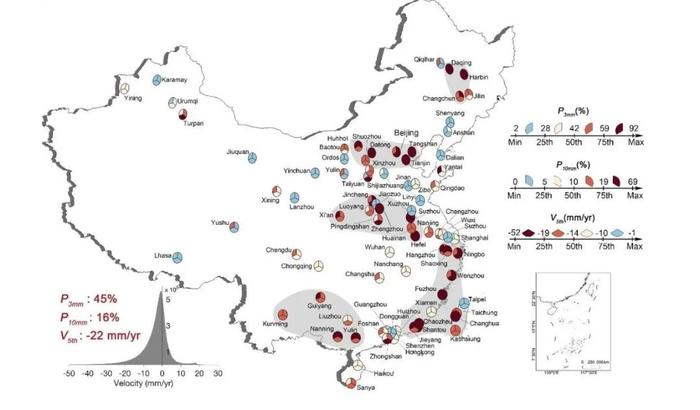

我国大中型城市地面沉降的格局。图中每个圆圈表示一个城市,圆圈的三部分分别为三个沉降指标:所有沉降区域的面积比例(P3mm),沉降速率快于1厘米/年的区域面积比例(P10mm),以及城市内部所有地区的5分位数沉降速率(V5th)。灰色部分圈出了沉降速率相对较快的五个城市区域。左下图显示了三个指标在全国尺度(即所有城市综合考虑)的统计值。

撰文丨李珊珊

● ● ●

城市地表会因种种原因发生向下的运动,称为地面沉降。这个过程一般比较缓慢,但长期发展可导致建筑物地基损害、墙体开裂、管道破损等,所以城市地面沉降也被称为是制约城市发展的“慢性病”。

然而,城市地面沉降几乎是全球各国都逃不开的现象。

在美国的休斯顿,百年来沉降区域超过8000平方公里,部分区域累积沉降量超过3.5米;在墨西哥城,大片区域的沉降速率达到了惊人的每年40-50厘米;在伊朗,超过90%的国土面积面临沉降,地面下沉速度高达6厘米/年;2022年,印度尼西亚因首都雅加达的地面沉降过快而决定迁都——在当时,雅加达的部分地区沉降速度几乎达到了15厘米/年,且据当时的估算,到2025年,拥有千万人口的雅加达将有接近27%的面积被海水淹没。

近期国际学术期刊《Science》发表名为《A national-scale assessment of land subsidence in China’s major cities》(《全国范围内主要城市地面沉降评估》)的研究论文,来自北京大学生态研究中心、城环学院与华南师范大学北斗研究院等28家单位的研究者利用卫星遥感数据对全国82个大中型城市的地面沉降程度进行了评估。研究发现,这些城市中,年平均沉降速度快于3毫米/年的面积占比为44.7%,其中快于10毫米/年的面积占比为15.8%。

该研究一经发表引发了广泛的关注。昨天“中国近一半大城市正在下沉”的话题甚至冲上了社交媒体的热搜榜,真的是这样吗?沉降为何发生?我们该如何应对地面沉降?我国在做哪些努力?

为了回答这些问题,《知识分子》联系了文章的作者,来进一步解释这项与华夏大地息息相关的研究。

中国的城市地面沉降

并不比其他国家严重

“我国的地面沉降问题并不比其他国家和地区更严重。”文章的作者、北京大学城市与环境学院陶胜利与胡燮研究员告诉《知识分子》。

“就中位数而言,全国82个大中型城市地面沉降速率的中位数为每年约2毫米,与其他国家相比并不算高。例如,《Science》期刊2022年报道,伊朗超过90%的区域在沉降,整体沉降速率高达每年约6厘米;一份最新的《Nature》研究表明,在2007-2020年间,美国沿海地区的32个城市每年的沉降速率中位数值集中在2 ~ 6毫米/年,多数超过3毫米/年。”

“即使考虑全国所有82大中型城市地面沉降速率的极端值(五分位数),我们发现这个速率是每年2.2 厘米。与墨西哥城大片区域每年40-50厘米、伊朗首都德黑兰每年大约36 厘米等全球较快的沉降速率相比, 2.2厘米/年 依然处于较低水平。”

“事实上,很多报道的标题就是错误的:‘近一半中国城市在下沉’,严格的讲, ‘城市’在下沉的说法是不科学的:几乎每座城市都有下沉和上升的区域,重要的是面积比例与沉降速率。一座城市部分地区在下沉并不意味着这整座城市都在下沉,也不意味着这座城市所有的居民都暴露在地面沉降的风险之中。我们的研究是严格按照每个单位面积上的人口和地面沉降来统计的。”

“在与国际城市对比的同时,还要注意不同国家的经济发展阶段是不同的。地面沉降往往与经济发展有关。美国一些工业区的严重沉降时期集中于上世纪二三十年代(如加州圣何塞市,1912-1933年部分区域累计下沉了1.2米),以及上世纪五六十年代(休斯顿的帕萨迪纳市,1943年至1973年间部分区域沉降量达到2.3米)。而在日本东京,上世纪50年代甚至达到过27厘米/年的沉降速度。我国经济快速发展,但沉降的速率整体来看并没有国际曾经的严重”。

面对城市地面沉降,

我们如何应对?

如何应对城市地面沉降?首先要清楚城市为什么会沉降。研究者们在论文中提到:影响沉降的第一个因素是城市所处的自然地质环境。

“举个例子,如果楼房建立在松软的土层上,会因自身的重量导致缓慢的沉降。因此楼房在施工前都要进行详细的勘探,设计合理的地基深度等” 。

沉降的另一个主要因素是地下水开采,这也是以京津冀为代表的一些中国城市地面沉降的主要原因。文章特别提到,我国政府采取的很多措施,如南水北调,正在扭转北方的城市地面沉降。2012年,水利部曾专门印发过全国范围的针对性文件《全国地面沉降防治规划(2011—2020年)》。经由南水北调工程的输水后,北京、天津多地的地面沉降已经停止甚至开始回升。而上海长期以来执行了严格的建筑标准,并逐年减少地下水开采、加速地下水回灌。目前上海市中心沉降区已经基本消失,这对于一个建在冲积三角洲上的沿海城市来说相当不易。我们国家的这些政策效果显而易见。”

在城市地面沉降的研究中,沿海地区的城市往往受到更多的关注。沿海城市通常建在地质松软的冲积平原上,地质条件本身就容易发生沉降。全球沿海城市通常经济发达、人口稠密,这也意味着对水资源的需求巨大,往往有地下水超采的风险。然而,沿海城市需要面对的麻烦不仅如此:它们还要面对海平面的上升。

“事实上,城市地面沉降的研究近几年得到越来越多的关注,一个主要诱因是气候变化:气候变化导致海平面上升,因此较多的研究开始关注沿海城市是否有被淹没的风险。如果沿海城市同时还在经历地面沉降,这种风险便增加了。例如2024年3月刚刚发表在《Nature》上的一项题为《Disappearing cities on US coasts》(《消失中的美国沿海城市》)的研究表明,截至2050年,由于地面沉降与海平面上升的双重影响,美国沿海32个城市大约 1000-1300 平方公里的土地可能被淹没, 影响 5-27万人口”。

“我们的研究也做了类似的探讨:假设目前的城市沉降速率保持不变,并假设发生了最大可能程度的海平面上升,一百年后,我国沿海大中型城市最多有26%的地面的相对海拔会低于同期海平面。注意,相对海拔低于海平面并不一定意味着就会被海水淹没。文中提到,这是因为我们国家建立了庞大的沿海堤坝系统,并展示了上海的堤坝建设现场作为说明。事实上,我国沿海堤坝的规模在全球都是十分罕见的”。陶胜利与胡燮研究员说。

持续监测沉降是寻找解决方案的开始

这项研究的初衷是响应国家国土监测的需求,明确我国城市哪里在沉降,进而采取针对性的措施。在《Science》当期配发的评论文章中,东安格利大学气候变化与地面沉降专家Robert J. Nicholls评论道:“为了在内陆和沿海地区指导实施预防或减轻其后果的合理措施,准确绘制城市地面沉降图至关重要……持续监测沉降是一项伟大成就,但这只是寻找解决方案的开始……”

这种大范围的地表形变监测得益于卫星遥感技术的发展。本次对中国大中型城市的沉降研究所用的数据来自于欧洲航天局(ESA)的遥感卫星哨兵一号(Sentinel-1),该数据免费向全球研究者开放,本次研究使用来自哨兵一号的2015-2022年间的观测数据。哨兵一号于2014年发射升空,携带C波段合成孔径雷达(SAR)天线,SAR传感器通过发射和接收电磁波的时间差衡量了从传感器到地面的往返传播距离,从而测量地表形变。

我国SAR卫星起步虽晚,但发展迅速。2016年发射的高分三号卫星是我国首颗民用C波段SAR卫星,随后我国陆续发射了L波段陆地探测一号、S波段环境减灾二号、L波段陆地探测四号等一系列民用SAR卫星, 观测体系愈发完善。未来,国产卫星数据将会在我国乃至全球地面沉降监测中发挥越来越重要的作用。

愈加强大的卫星网络为我们带来的是对华夏大地地面形变情况的更准确的认识,而这些地面形变反映的是地面以下的健康状况,这一切,将是我们寻找解决方案的开始。

文中提到的论文见:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl4366