转自:邯郸日报

■韩鹏

(接上期)

《读史方舆纪要》载:“县府西南五里,亦名滏阳河。自邯郸县流入界,俗谓之柳林河。又东北经府城南,又东北入曲周县界,旧有堤东去城二里。唐武德五年,世民攻刘黑闼于洺州,别将程名振载鼓六十具,于城西二里堤上击之,城中地皆震动,即滏阳河堤矣。”可见在唐初,滏阳河就已北穿邯郸,然后流入广府。

1999年,于邯郸市中华大街东侧,市电业局南院办公楼下,出土了一方《唐焦客朗墓志》。墓志记有:“开元廿六年(738年)二月廿二日,葬在邯郸县城东南三里平原之野。东望漳水之流,西观石臼,南看东明之馆,北见丛台之形。”

漳河在滏阳河南面,能在邯郸县城东南三里,东望到漳水,必然是该水与滏阳河合流后,向北流进邯郸界的结果。

焦客朗埋葬时的738年,是唐诗中的邯郸一个重要时间坐标点。

此前2年,杜甫正在赵地游览;此后3年,岑参自长安经古邺至邯郸,写下了著名的《邯郸客舍歌》;7年后,李白游历燕赵。后来,李白又于公元752年再次来到邯郸,登丛台,观罗敷,写下歌咏邯郸的诗词多首。

焦客朗墓志的发现,证明了唐诗人笔下的“漳水”,不是一条凭空想象的文学之河,而是确有其流。

唐岑参《邯郸客舍歌》:“伤心丛台下,一旦生蔓草。客舍门临漳水边,垂杨下系钓鱼船。”丛台之下,客舍门临漳滏水,漳滏河离丛台是何其之近。唐郑锡《邯郸少年行》:“霞鞍金口骝,豹袖紫貂裘。家住丛台下,门前漳水流。”说的就更晓畅明白,丛台就在漳滏河岸边。

北宋诗词大家贺铸,元丰二年(1079年)任职滏阳都作院时,写诗《老槐》一首。其中诗序云:“邯郸郡南滏水上,有大老槐,无复生意。人偶夜休其下,闻吟叹之声发空腹中。”实证北宋神宗年时,滏阳河就在邯郸城南。从《水经注·浊漳河》里可清晰看到,在郦道元北魏之时,滏阳河在邺西北汇入漳河之后,沿磁县—肥乡—曲周—巨鹿方向,东北流去。此时,漳滏合流还没有流经邯郸城域。

隋朝是漳滏河开始北流的分水岭。

隋之后,滏阳河与漳河在临漳汇合后,开始向北穿过邯郸。漳河水大势猛,滏阳河屡屡为其所夺,故而合流之后的漳、滏水,被人们习惯性叫做漳水、衡水、衡漳。所以,唐、宋、元、明、清的诗人笔下,只有漳水,不见了滏阳河。

事实是,滏阳河哪里会凭空消失呢?它就隐身在漳流或漳河中。

明陈宁《过邯郸丛台》:“漳水渠连名水合,邯山云接紫山长。”

明谢景星《丛台》:“日落台高生古愁,漳河东去水悠悠。”

明张煌《丛台吊古》:“西去紫山青冉冉,南来漳水碧依依。”

清乾隆帝《登丛台》:“襟漳带沁真佳矣,雪洞天桥安在哉。”

诗人们到的是邯郸,登的是丛台,见的是滏水和漳河的联体,叫的却是漳水。

当然,叫什么不重要,重要的是在唐诗人笔下,丛台边上出现了漳河这一历史事实,说明起码自唐开元年间始,滏阳河入漳之后,漳滏水就已经合流北迳,穿过邯郸。

至于这中间,漳滏河再回故道,又沿曲周、巨鹿、武强重走老路,那是再正常不过的了。水是活的,谁又能禁锢了它呢?

4

滏阳河是雌性的,温顺而娴静;而漳河则是雄性的,骠悍且迅疾。

当滏阳河遇到漳河,就像一个温婉的女人,嫁给了一个强霸的男人,总有些被迫与无奈。早期的漳河也是黄河的支流,在更为霸道的黄河面前,漳河也毫无反抗之力,裹挟在浪急水大的黄河中随波逐流。

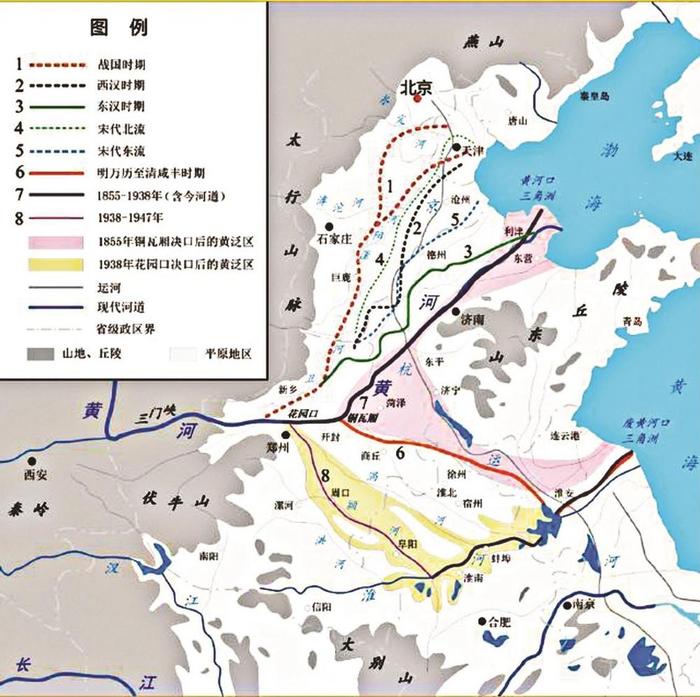

因而,黄河对滏阳河有着直接的影响。黄河在有记载的历史上,曾发生过六次重大改道。

其中:第一次,前602年改为东行漯,在今沧州一带入海;第二次,公元11年在魏郡元城(今大名县东)以下决口,向东泛滥入海;第三次,北宋庆历八年(1048年),黄河在澶州商胡埽(今濮阳东昌湖集)决口,北流经今滏阳河与南运河之间,下合御河(南运河),至天津入海。

黄河首次改道东徙后,原黄河宿胥故道就成了漳河专用河道,漳河沿此独流天津入海。早期的滏阳河,就是在入漳之后,跟着漳河走这条路线。

漳河,以易淤、易徙、易决而著称,旧称衡漳。衡者,横也。意思是说漳河肆意横流,率性而难以管束。这种水性在临漳三台以下河段,表现尤为显著。河流在这里变化最为无常,洪灾泛滥也最为显著。《磁州志》记:“临漳以下如建瓴,然水势弥漫,迁徙无常,每石水则致五斗泥,所经阡陌淤填,陵谷互易,屋基袤如峻阜,檐甍接地俯身,出入如窦。”

明朝陈盘有《漳水议》,详细分析漳河难治的根源:“漳河至临漳而成大河,出广平、大名,达于临清。冬春则涸,夏秋则涨。其涸也,枵腹嗷嗷。其涨也,泛溢千里。一淤成城,一冲成河。固地势沃衍平坦使然,亦由水势波涛汹涌致之也。汉唐以前,其治易以黄河故道,绕大名,出河间,达于海,则黄河深广,而漳水易泄,所以消息而不为害。宋元以后,其治难,以黄河绕徐州,出淮安,入于海,则黄河淤浅,而漳水难泄,所以散漫而不可制。”

漳河从高落差的太行山腹地,下泄到平原之后,其携带的大量泥沙迅速淤积,使得下游河床抬高。到隋朝时,流经黄河故道多年的漳河,原有河道已被淤平,不但不能作为漳河水流通道,反而成为障碍。漳河水受阻之后,河道开始向北低洼处移动。

隋朝之后的漳河大致分为三道:

一、由临漳、肥乡、曲周、平乡、巨鹿,至宁晋与滏阳河汇合,此为北道,又称小漳河;二、由临漳、肥乡、曲周、威县,经广宗,东北向流入运河,此为中道,又称老漳河;三、自临漳、魏县、大名、元城至馆陶,在馆陶以上入卫河,称南道。

暴躁乖戾的漳河,安和娴静的滏阳河,它们像一对好使性子、爱耍脾气的年轻恋人,分分合合,极为随意。成书于明天顺五年(1461年)的《明一统志》记载:“广平府,滏水在府城南五里,上从邯郸县界流入古塌河,经永年县境,达曲周县界,东北流去。”此时,滏阳河是独自经广府而过。到了明嘉靖至隆庆年间,漳、滏再次合流。

5

滏阳河与漳河分道而流,除了河道变迁的自然之力外,还有人力使然。

磁县东北5里处,是历史上著名的开河码头。

《元史·郭守敬传》载:中统三年(1262年),“世祖召见,(郭守敬)面陈水利六事:……其四,磁州东北滏、漳二水合流处,引水由滏阳、邯郸、洺州、永年下经鸡泽,合入澧河,可灌田三千余顷。……每奏一事,世祖叹曰:任事者如此,人不为素餐矣!授提举诸路河渠。”

《元史·河渠志》载:“滏河者,引滏水以通洺州城濠者也。至元五年(1268年)十月,洺磁路言:洺州城中,井泉咸苦,居民食用,多作疾,且死者众。请疏涤旧渠,置坝闸,引滏水分灌洺州城濠,以济民用……中书省准其言。”

由此可见,在元中统三年,忽必烈不仅当面批准了郭守敬奏议,并且将此工程立刻付诸实施。在磁州东北漳、滏二河的合流之处,建设分水工程,使得滏水独自向北,沿邯郸、洺州、永年、鸡泽,合入澧河。到了元至元五年,又为解决洺州百姓饮水问题,引滏阳河水灌注广府城壕。

但绝不是在元朝,滏阳河才首次来到广府。

从上文所录“疏涤旧渠”看,广府原曾有渠,只不过此渠因年久淤积而废罢了。既然有旧渠,原先必有水。这吻合了《读史方舆纪要》中所记:广府“旧有堤,东去城二里。唐武德五年,世民攻刘黑闼于洺州,别将程名振载鼓六十具,于城西二里堤上击之,城中地皆震动,即滏阳河堤矣。”

到明成化十一年(1475年),滏阳河再次被人工分流,得以重新单独北流。

《钦定古今图书集成》引嘉靖《彰德府志》载:“滏水,在临漳县西十五里。成化间,为漳水所绝……旧时滏水至开河,合漳水东下,地势卑洼,支渠不浚。明成化十一年(1475年)河堤冲决,大为民患,州判张珵疏分其流,导滏水北行,自邯郸东过广平,通直沽河。十八年,知州张梦辅,益为开广,以通舟楫。”

由此,很多人错误认为,滏阳河是在1475年,才开始与漳河分流,独自北上。

造成这个错误的原因,是人们少看了一句话:“成化间,为漳水所绝。”在滏水被漳水所绝的“成化年间”之前,滏阳河起码在中统三年后,即已单独北流;在至元五年,也已开始向广府城壕注水。只不过到了“成化年间”,漳河再次夺滏,二水合流。成化十一年,因为河堤被冲毁,造成灾害,磁州州判张珵为减水势,才在开河村再次挖掘新河道,重新疏导滏水北流。

其实在此之后,漳、滏河于开河村这里,仍经历过多次分合。

《畿辅通志》载:“漳河故道,即元郭守敬言磁州东北漳滏合流处也。明永乐九年(1411年),漳水复决,于张固村合滏阳河,修塞之后,又于开河村漳滏合流。至十八年秋大雨,漳滏俱溢,水退仍自分流,今州城(今磁县)东二祖村尤有沟渠存焉,北接邯郸为漳河故道。”

现在,张庄桥闸控制的支漳河分洪道,是1975年在漳河故道基础上开挖,控制来自滏阳河、渚河、涧河的洪水进市,让其绕邯郸东转,经小北堡、南堡、兼庄、代召,在永年莲花口再次汇入滏阳河。据清光绪三年《永年县志》,支漳河最后一次走水,为明万历二十八年(1600年)至清康熙二十三年(1684 年),康熙二十三年之后,漳河改走南道,此处废为故道。

需要指出的是,明成化十八年磁州知州张梦辅拓宽河道,并非滏阳河自此才可行船。事实是,滏阳河早在唐时即有船,岑参诗“客舍门临漳水边,垂杨下系钓鱼船”可证。1918年,在滏阳河畔巨鹿挖掘出的宋代古城,首次向世人呈现大量精美的磁州窑瓷器,也证明滏阳河在宋时已有船运。张知州只是“益为开广,以通舟楫”,准确说,滏阳河自此开始了大规模漕运。

自元朝开始,尤其明清期间,因卫河少水,为保障漕运,漳河被人工干预,开始向卫河源源不断补水。《元史·世祖本纪》就载:“以漳、滏灌田,以致御河浅涩,盐运不通,塞分渠以通水道。”

康熙四十五年(1706年),为济漕运,引漳河水至馆陶入卫河。从此,滏阳河彻底结束了与漳河的千年恩怨纠缠史,过上了幸福美满的单身生活。

从此,滏阳河再无牵扯,轻盈流淌。

她一路拥抱着牤牛河、渚河、沁河、输鼋河、洺河、沙河、留垒河的投怀,一路轻哼小调,从源头汇入东武仕水库,东南绕磁县城北折,穿过邯郸城,在黄粱梦东折,过永年洼,经曲周,入鸡泽,最后在东于口村流入邢台,浩浩北上。

典籍中流淌千年的滏阳河,最终让自己也流成了一道永恒的经典。