作者:嘉嘉

在李佳琦事件的持续发酵中,众多老牌国货蹭上热点,再次翻红。

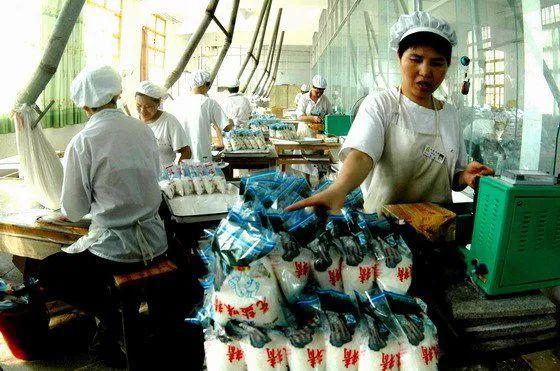

在这场国货狂欢中,昔日的味精大王也接住了这“泼天的富贵”。

作为味精行业曾经的老大,莲花味精曾饱受“吃多了会脱发、致癌”等谣言之害,一度衰落亏损多年,直到今天也没有缓过来。

01

被传谣多年,莲花味精终于翻红

9月18日,#莲花味精配料表只有小麦# #莲花味精谣言# 等话题引发网友热议。

在热搜的背后,很多网友都在评论区给莲花味精“平反”:

“谣言真的很可怕,一句资本的诋毁被冤枉了那么多年”

“小时候莲花味精真的每家都有,1元1包,后面就说不能吃,然后就有鸡精了”

“吵着不吃味精的放不放鸡精啊,放不放生抽啊,生抽里也有味精”

有互联网博主表示:

十年前,你告诉我莲花味精不能吃,我信了;

紧接着你说猪油不能吃,我也信了;

然后你又说中医中药没用,我依然信了。

然而,现在你又告诉我现做的饭菜不如预制饭好,我才意识到自己被骗了这么多年。

原来这些都是资本的陷阱,我终于意识到了这一点。

有位网友回忆道:“我不知道莲花味精治愈过多少哭着不吃青菜胡萝卜的孩子,但我是其中一个:清汤面里加一点,我就能吧唧着嘴吃完一碗面条;逢年过节家里买了鱼或大块的骨头,爸爸也小心翼翼地在调味时撒下一把味精,提点鲜,大人做饭总爱喃喃自语,然后在汤锅上,就会纷纷扬扬落入数颗晶莹的魔法颗粒。”

在为莲花味精打抱不平的同时,也有更多人涌入了莲花味精的直播间,开始用实际行动支持这家老牌国货。

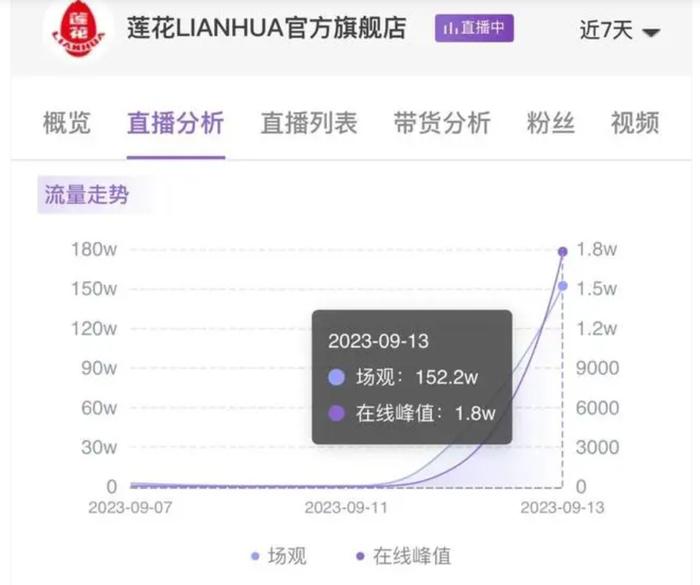

自9月11日起,莲花味精官方旗舰店直播间也迎来流量和粉丝双丰收,9月13日,直播间场观达到152万。

销售额方面,这几天莲花味精的几场“蹭热度”直播,销售额也是屡创新高,从近20万一举跃升至近60万。

蝉妈妈数据显示,9月15日,莲花LIANHUA官方旗舰店抖音直播人气峰值达到6.7万人次,观看人次高达249.1万次,一度跃升至抖音食遍天下带货榜第二名,仅次于东方甄选。

9月18日,记者联系上莲花健康工作人员,对方表示:“当前的销量属于正常的稳步增长,并没有出现大起大落,产量也很稳定。但近期接到很多咨询电话,涉及味精产品、公司情况、销售合作等多方面问题”。

而对于网友称赞莲花味精配料干净,该工作人员表示,“我们的味精质量始终如一,产品的好坏需要消费者来评价。”

事实上,作为曾经火爆一时的国民品牌,莲花味精从巅峰到低谷,至今仍然没有完全消除谣言带来的影响。

02

一代味精巨头,倒下的真相

二十多年前,无人不食味精。

“莲花味精,领鲜中国”的广告语影响了千家万户,家庭餐桌上少不了味精的身影。

公开资料显示,莲花味精的前身是1983年成立的河南省周口地区味精厂,后整体改制为国有独资公司。

当时新中国成立不久,民众的生活调味品种类还比较少,在人民需要的大背景下,味精厂成为了当时被国家明文批准的重点企业。

到上个世纪90年代末,味精已经和盐、醋、酱油一起,成了每个家庭买的必备调味料。

中国也在1992年成为全世界使用味精最多的国家,此时的莲花味精也实现了数十亿元人民币的销售额,成为中国最大的味精生产商。

1998年8月,莲花味精在上交所上市,成为我国味精第一股,当时的市值就已高达7亿元。

在巅峰时刻,莲花味精的市场份额高达惊人的45%,成为名副其实的“味精大王”。

然而,就是这样一个行业巨头,在之后的短短几年里就被“致癌谣言”拖垮。

谣言的源头或许可以追溯到1968年。

当时,美籍华裔医生郭浩民发表了一篇文章,表示自己去中餐馆吃饭后,突然出现四肢发麻、心悸、浑身无力、头疼等症状,他猜测可能是由于他吃的餐里添加了味精所致。

这个案例被媒体广泛报道后,还创造出了一个专有名词“中国餐馆症候群”。

事后证明,这篇文章并没有任何事实依据,都是个人猜测,但却成功的将味精污名化。

2000年起,随着坊间“味精致癌”“味精脱发”的谣言越来越多,卖鸡精的外国资本趁势打出了“更加健康”的宣传口号,并迅速蚕食掉原本属于味精的家庭消费市场。

尽管莲花味精极力宣传科普,味精的原料只有小麦,无任何其他添加剂。

但比起谣言,辟谣总是无力的。真的是造谣一张嘴,辟谣跑断腿。之后,莲花味精的经营也一落千丈。

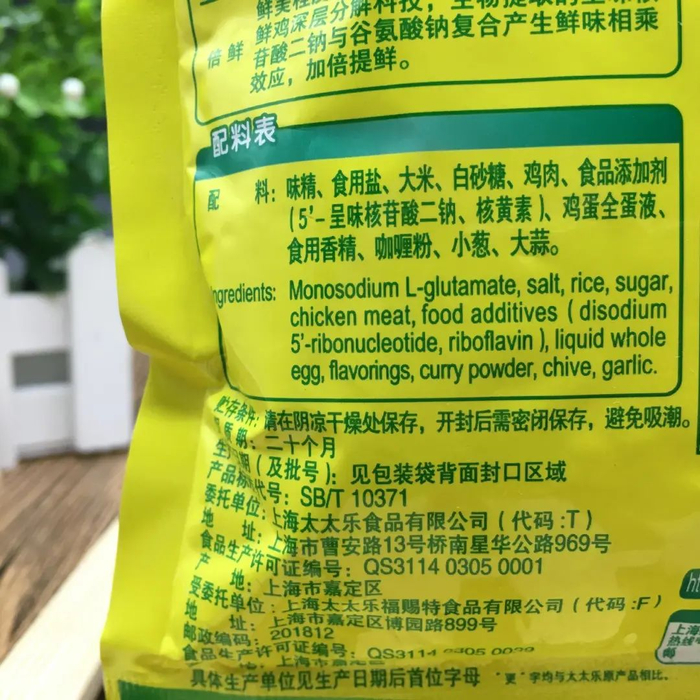

讽刺的是,鸡精的配料表里,排第一就是味精。

2003年,由于全国小麦和玉米大幅度减产,导致价格涨幅较大,而味精市场价格由于市场的激烈竞争不涨反降,莲花味精第一次出现了亏损,之后的十几年也都是亏多赚少,负债也越来越多。

此外,除了外部谣言的冲击外,莲花味精的内部经营也出了问题。

比如盲目多元化。当时莲花味精的管理层,投资了服装厂、面粉厂、方便面厂、矿泉水厂、复合肥厂,结果没一个干成功的。

与此同时,莲花味精在管理上也颇为混乱。

虽然莲花味精按照上市公司的要求建立了内部控制体系,但仍存在制度不完整、流程不清晰、执行不规范等问题,致使其从2004年至2014年间,多次被监管机构处罚,这其中的原因多为资金去向未履行审批程序、信息披露失实等。

内部裙带关系,贪腐问题严重也是莲花味精的一大弊病。

根据公开报道,早在2006年,莲花味精累计被大股东莲花集团及其子公司占用资金近26亿元:一 方面,莲花集团依靠股权优势控制莲花味精董事会和监事会大部分席位,制定有利于莲花集团的决策;另一方面,莲花集团通过关联交易将莲花味精的资金占有合法化,此事在当年极为轰动。

2009年,莲花集团卖掉了莲花味精的控制权,之后几度易手都没能救活。

根据莲花味精2009年年度报告,莲花集团将其持有的上市公司限售流通股600万股转让给中国东方资产管理公司,以抵偿莲花集团对中国东方资产管理公司所负债务11957.75万元。

在2021年莲花系24枚商标在阿里正式拍卖的新闻,再度唤醒大众对莲花味精的记忆,很多人才意识到自己已有近10年做菜不放味精了。

或许是为了甩掉味精“不健康”的帽子,如今的莲花味精已更名为莲花健康。名字虽然改了,但它的业绩却每况愈下。

根据莲花健康发布的财报显示,2015年至2017年,莲花健康的净利润分别为-1.55亿元、6524.74万元、-1.03亿元。

亏损的同时,债台高筑——上述三年期间,公司资产负债率从99.5%升至105.9%。

不过幸运的是,2019年公司扭亏为盈,避免了退市风险。

2020年,重组后的莲花健康成功解决了债务危机。

对于莲花健康来说,扭转盈亏,仅仅是一场新战役的开始,未来的局势并不乐观。

03

“味精大王”,还能东山再起吗?

事实上,对于味精危害的争议直到今天还一直存在。从整个行业的情况来看,莲花味精未来恐怕很难再掀起大风浪了。

根据相关数据,近年来我国味精产量维持在200吨以上,2021年我国味精产量为237.5万吨,同比下降3.05%,从需求方面看,除2021年外,2017-2020年其表观需求量呈稳定增长态势,2021年随着产量的下降,我国味精的表观需求量为235万吨,同比下降3.23%。

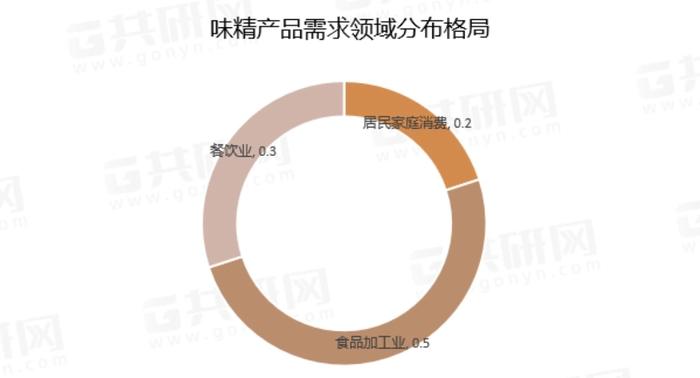

从味精用户来看,下游行业主要集中在食品加工业、餐饮业与居民家庭消费,三者比例约为5:3:2。

制图: 共研网

近年来,随着消费升级趋势加剧,调味品的替代效应也为此增强,餐饮业与居民家庭消费的味精需求减少,同时酱油、鸡精等调味料的快速增长导致用于食品加工业的味精需求增多。

换句话说,味精正在一步步沦为调味食品的加工原料,而不是作为调味品进入消费者的厨房。

一位行业内部人士表示,味精目前的主要客商是鸡精厂,鸡精厂拿味精做原材料和其他一些添加剂、香精、色素等混合后在卖给消费者。

其实在2010年以后,市场上已经出现了一种声音:味精行业的生命周期已接近尾声。

江苏一家味精企业负责人透露,这家公司从2010年开始就不再生产味精,转而从事味精的分装。在产能过剩、产品同质化严重、环保门槛越来越高的情况下,许多小型味精企业被迫退出,但大型企业也并不好过。

“这个行业本身比较低端,技术含量低,企业也不去搞品牌,就是价格战。”曾担任国内味精行业某龙头企业高管的分析人士表示。随着市场的逐渐萎缩,味精行业正渐渐变得索然无味。

2013年《人民文摘》报道称,原先国家还有三四百家厂在生产味精,现在长江以南几乎都不做了,大鱼吃小鱼,现在一个大厂的产能就是过去几十家小厂的总和。

在一些专业餐饮人士的眼里,“其实消费者并不真正关心什么味精不味精的。他们去高档酒店用餐、去进口超市买食品的时候在意有没有用味精,但如果去一家街边的网红餐厅,排队了很长的队,能吃到就很开心,根本没人问过它有没有用味精。”

消费者对于味精的敬而远之和象征性的抵制,不过是“办了健身卡就当自己运动过”的心态——全是心理安慰。

“无论味精有害无害,消费者的认知大多是基于对周边人的观点,采用的是经验主义而不是实证主义。“英敏特食品与饮料研究副总监李梦说道。

换句话说,杀死味精的,可能是“看法”,而非“事实”。

莲花味精,未来更多的是作为一种原材料的角色存在,若想要在调味行业闯出一番天地,恐怕会很难了。

注:以上文章内容仅代表作者本人观点,与商业洞察无关。如因作品内容存在侵权等问题,请及时与商业洞察联系。

------------------------------------------

举报成功