今年以来,Livehouse市场发展势如破竹,仅仅在2月淡季期间,北京就举办110多场Livehouse演出。而在社交平台小红书上,关于Livehouse的笔记超过78万篇,“Livehouse穿搭”、“livehouse攻略”等话题热度攀升,Livehouse已成为线下年轻娱乐消费新晋流量密码之一。

与此同时,不少商业大佬也在该领域陆续入局,元气森林旗下娱乐品牌元气森林LIVE首家Livehouse四月在上海开业,北京店在同期筹备中;新血计划联合《乐队的夏天》第三季“乐夏巡星计划”北京站举办场地——福浪 Livehouse于3月开业,共大小两个演出场馆,分别可容纳1200人、500人。摩登天空、MAO、VOX等老牌场地方也有着可观的市场影响力,稳定发挥,场地档期几乎排满。

一边是Livehouse连锁化发展趋势向好,Livehouse主理人致力于扎根本地扶持原创音乐人,活动搞得热火朝天;另一方面,在热闹的背后,今年音乐节和演唱会大爆发,场地面临的严峻的挑战——优质内容更加稀缺。

虽然前有综艺节目带动,后有疫情开放后报复性消费以及资本入局,但演出内容的进步并没有跟上市场发展的速度。

具体来说,今年许多顶流乐队和不少台湾地区知名独立乐队的巡演千人场爆满,票房一秒售罄,千人场几乎要撑不住顶流乐队的号召力。而一些小众、新成立的乐队演出则无人问津,巡演成本飙升之后让巡演成为一件昂贵的奢侈品。

更重要的是,当场地在扩容发展的同时,今年一些小型演出场地因为经营不善关闭消失了,行业在往千人量级的Livehouse转型布局,但真正能撑得起大场地的乐队和音乐人数量有限。

怎么办?如何解决以上这些问题和挑战?

在今年的小鹿角博览会分论坛上,MAO Livehouse首席内容官大川、VOX创始人朱宁、音乐剧制作人/剧院及LIVEHOUSE课题实践者杨聿敏以及OTW Livehouse创始人老鲍四位嘉宾对此都给出了关键经验与观点分享。

MAO:一年接待50万人次,挖利润离不开标准化管理

7月中旬,MAO血旺室内音乐节多城官宣阵容,在7月19日开票。

今年新一轮的MAO血旺室内音乐节,将从9月24日起,陆续走过深圳、广州、北京、上海,最后在杭州收官,八仙饭店、景德镇文艺复兴、A公馆、对角巷、白色海岸、幸运浪潮、布朗尼、贊詩、阁楼演奏班9支乐队将在MAO Livehouse发起沸腾之声。

MAO Livehouse从21年起发起的MAO血旺室内音乐节,演出形式也和音乐节类似,MAO血旺室内音乐节更寄托了打造自己演出IP的期待。

2019年,MAO旗下派对IP夜猫俱乐部全国上线,“音乐不会停,酒水不会停”是夜猫俱乐部的特色,凭借舞池0卡座、主题丰富、全场畅饮、玩法众多等特色俘获不少玩家的心。

如今很多大型夜店同质化严重,现在的年轻人纷纷开始转向近两年崛起的跳舞俱乐部。

在夜猫俱乐部,有一个绝对纯粹的全开放舞池,不只有Disco和流行老歌,Funk、City-pop/J-Pop、House、港台闽日流行、欧美摇滚等各种风格曲目都能在这里听到。同时,这里还能让酒精爱好者得到满足,仅需百元入场门票即可整夜无限续杯。此外,古着、手作、 CD 、旧杂志、玩具、海娜纹身......在夜猫俱乐部,不止音乐和酒精,对年轻人而言,它早已转变为生产和碰撞青年创意的场域,映射出年轻人对潮流文创的积极态度。

现在,夜猫俱乐部继续尝试打破“限制”和“标签”,探索了更多音乐场景,例如举办杀马特非主流、抢麦唱K、睡衣走秀、粉红杀手二次元主题、星座主题等奇特风格的主题活动。

MAO血旺室内音乐节和夜猫俱乐部由MAO Livehouse开创。

2007年,MAO Livehouse第一家店在北京开设。2017年,MAO Livehouse完成千万级Pre-A轮融资。在充裕资金和资源的支持下,MAO突破单店经营的模式,成为了首个全国连锁运营的Livehouse品牌,也是中国Livehouse演出品质标准的定制者之一。

多年来,致力于为观众、艺人和主办方提供功能丰富、品质优越的专业演出场地服务,在业内外都积累了良好的品牌认知与口碑。据统计,在十余年间,共有10000多位艺人在MAO Livehouse呈现了5000余场演出,已有上百万乐迷朋友在这里感受到了现场音乐的魅力。

如今,完成了全国布局的MAO Livehouse已拥有9家门店,一年接待乐迷50万人次,占据国内Livehouse市场20%到25%的份额。作为第一个开启Livehouse连锁化运营的品牌,MAO在这个过程中积累了哪些关键经验?

MAO Livehouse首席内容官大川表示,MAO之所以能持续拓展,核心原因是推进了Livehouse的标准化。

首先,在Livehouse硬件方面,各地场所的灯光、音响、调控台设备都会做到一致。这样在对接的过程中,从A场地到B场地,工作人员要面临的设备都是一样的,标准化的流程由此奠定。

其次,在订场方面,MAO Livehouse有一套完整的订场体系。

大川说:“我们可以了解前面几家店所有的场次档期使用率,会根据这个来跟演出方和乐队制定一个总体的巡演路线,这样他们也能够节省一些巡演的路程成本,比较方便。”

现在MAO Livehouse还有一个服务项目,叫一站式的订场服务。通过专人专项的对接,为演出提供从合同、技术到报批等流程一体化全流程的专业服务。有了这样的模式,艺人只需要负责演出,专业的事和服务交给专业的人做就好。

MAO Livehouse目前已经在北京、上海、广州、杭州、重庆、昆明、长沙、苏州、成都等9个城市落户。2021年,MAO Livehouse还启动了“MAO血旺室内音乐节”计划,在9个城市陆续展开,尝试在演出行业上游布局,打造自己的演出品牌,并且逐渐实现了资源积淀。

在品牌打造的初始,大川说自己入行“纯属意外”。大川本就是一位忠实乐迷,原本从事戏剧行业相关工作,后来因为机缘巧合被朋友推荐到了北京MAO任职店长,并因此在这个行业稳扎稳打了6年。

“乐迷的心态和一个场地工作人员的心态是完全不一样的。作为特别享受演出的乐迷,在一个场地里呆着简直太棒了,可以看喜欢的乐队,可以跟他们做朋友。但是当你在场地工作以后,其实以前想象中的东西未必是真的享受了。”大川表示,在琐碎的日常工作中,更让他感受到挑战的是怎样更好地服务乐迷和观众,让观众对Livehouse文化有所改观,在让Livehouse形式区别于剧场的同时,也让观众看到Livehouse模式的迭代和风格升级变化。

“前段时间我看到大众点评发的一个推文特别有意思,他发了一个北京好的Livehouse排行榜。排名第一位的是北京MAO Livehouse,当时我巨高兴,我们做得这么好。但我越往后看越不对劲,怎么后面排名的很多不是我们所谓传统意义上的Livehouse?”对于酒吧型Livehouse对传统Livehouse的混淆影响,大川觉得好笑又很无奈,但他认为这种现象不完全是负面的,“这也是一种反向的拓圈。”

大川认为,专业的演出场馆和以酒吧卖酒为主的娱乐空间有很大区别,以内容为根本才是传统Livehouse的核心竞争力。他也希望有更多媒体能帮Livehouse做更多的区别与认证,让大众对此有更清晰的辨识。

在稳定票房、促进增长的角度下,大川表示,除了正常的演出,MAO Livehouse也提出了一个“夜经济”概念。大川说:“我们做一些各种风格的主题派对吸引更多人到Livehouse来进行体验。你觉得我们是什么,我们就给你什么,尽量把不同的受众都覆盖到。”

诚然,将传统Livehouse的内容范围扩大,多样化地为乐迷提供喜欢的内容和服务,对场地来说也不失为一种良性的营销策略。

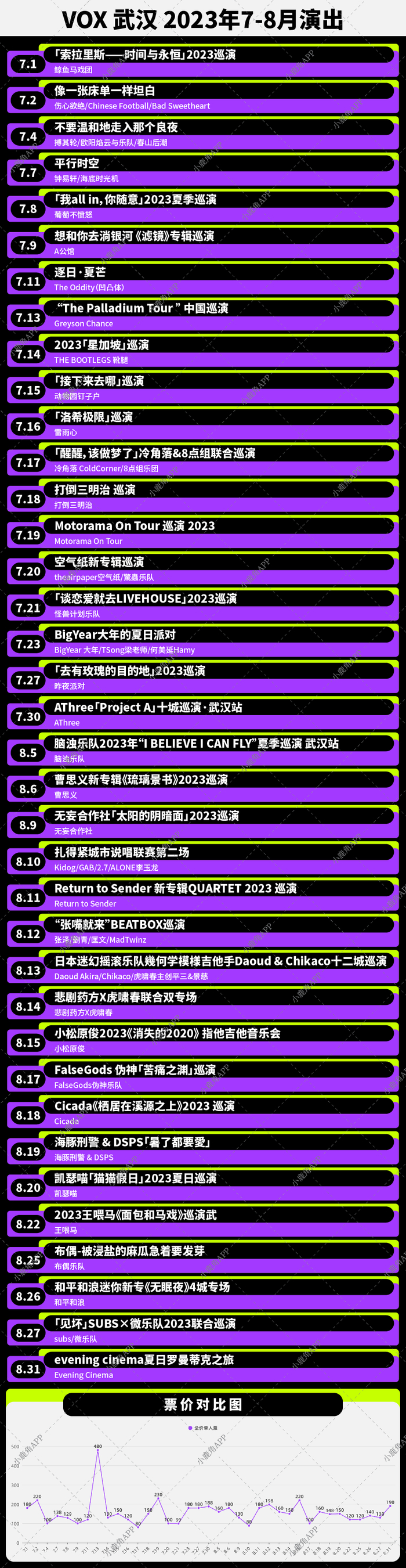

VOX:成为生活文化空间,为人们提供更多艺术可能

在武汉选择了Livehouse生意,并慢慢做大做强,朱宁认为这对自己来说是一个“自然的选择”。

做乐队出身的朱宁,一开始做Livehouse纯粹是为了给自己乐队演出。但在找演出场地的过程中他逐渐发现,去别人场地演出连设备也没有是一件很痛苦的事。于是抱着为乐队找一个演出场地的初衷,朱宁想着自己来办一个可以承载专业演出的舞台。

2002年3月,朱宁在武昌区十五中教堂附近租下了转让的酒吧,VOX才算有了真正的雏形。场地举办的第一场演出邀请了舌头乐队,20元一张的门票,来了600人。但梦想与现实的冲突往往极为残酷。由于缺乏经营意识,开业短短六个月时间后的VOX就面临歇业,而其第二次开业已经是三年之后了。

机缘巧合,陷入低谷期的朱宁跟随乐队受邀参加敦刻尔克音乐节,借着参加音乐节的这段时间乐队开启了欧洲巡演,同时他也趁机开始探寻国外Livehouse的经营模式与理念。

在积累经验之后,承载着朱宁心中摇滚精神的VOX于2005年回归。

作为国内老牌演出场地之一,VOX扎根武汉10余年,并在长沙和重庆开设了分店,秉承着传播“ Voice of youth,Voice of freedom(年轻的声音,自由的声音)”的理念,致力于为乐迷提供力所能及最棒的空间和服务。

能从武汉扩张到长沙和重庆,离不开VOX常年累积的经营经验。在音乐空间的基础上,VOX力图成为一个“多元、灵活、包容”的生活文化空间,为人们提供更多的艺术可能性。

在VOX创始人朱宁看来,在前些年VOX获得了一些“独家”的竞争优势和行业经验,其中最核心的是怎么去实现经营转换,也就是营收。

朱宁认为Livehouse本质就是一个服务行业,而服务的核心是在于音乐人,其次是观众。所以,在扩张的进程中,在另外两个城市扎根下来的核心还是在于建立自己的团队。“找什么样的地方是硬件条件,那是可以花钱去解决的。但是找合适的人,这个对我们来说是更重要的事情。”因为每一个场地的都需要有一个懂内容的团队去完成经营,才能实现场地的可持续运作。

在真正的经营中,朱宁意识到有一个好的团队,聚集靠谱的人在一起做事是最重要的事情。“我一直强调的是,我们去任何一个城市,首先要考虑的是找到合适的人,然后再去找地方。人才可以做事,没有人我觉得场地再好那也没用。”

在跟音乐人的工作对接上,VOX也始终抱有严谨的服务意识,而这也是场地品牌能不能实现可持续发展的关键之一。

提到品牌IP化,当Livehouse成为一个IP的时候,其实在当地城市的号召力会变得非常强。朱宁认为,一家Livehouse的优势更多体现在团队给乐迷的体验上。在完成硬件标准的同时,更重要的工作就是一线工作人员跟音乐人和乐迷的沟通。

此外,在整个音乐演出环节来说,场地方其实是弱势的,既没有议价权也没有话语权,就连定价多少都是乐队说了算。朱宁希望Livehouse能在行业中更加受到重视,如果没有场地,许多独立乐队可能没有合适的地方演出,如果乐队没有演出,整个行业会受到巨大影响。

对于真假Livehouse之争,朱宁认为这二者可以相互促进。“如果我们传统场地方是小众的话,新型Livehouse涉及到的客群相对来说是更广的,无形中也是帮我们在做宣传。没有必要太深的去纠结Livehouse的定义。”

不过,朱宁一直在思考怎样去稳票房、促增长,他也认为做场地,最大的核心竞争力还是在内容。目前Livehouse的内容还不够饱和,甚至是稀缺。这也是为什么越来越多Livehouse在当地做自己的音乐厂牌,向外不断输出本地化内容,他认为这是一种很好连接本地文化、实现内容增值的方式。

“如果全国这么多场地都慢慢开始在做内容和运营,那就不会出现我们现在谈论Livehouse发展挑战的场面。我们现在讨论这个话题的核心是在于现在市场是求大于供的状态,而稀缺的是内容。”朱宁分析道,“如果说你的内容量非常大,一个城市里面十几家都能运营得非常好,也就不存在现在这些问题和困难。”

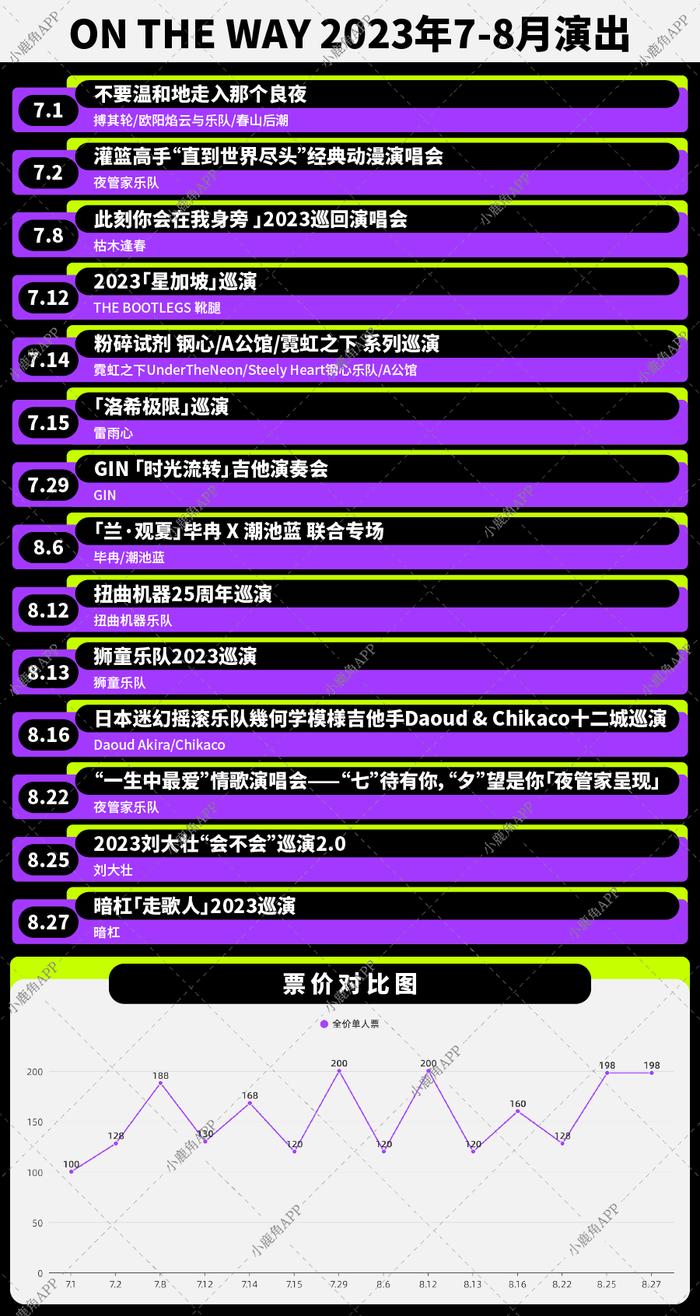

合肥OTW:内容多元化,复合经营释放独立音乐的力量

6月,“拥抱合肥”安徽原创音乐室内音乐节拉开帷幕。ONTHEWAY Livehouse联合19组安徽原创音乐人/乐队共同发起了“拥抱合肥”音乐发声计划,在这项计划中,当地乐队围绕合肥独特“发声”的方式进行音乐叙述,将独属于合肥人的精神文明做了更具象的体现。

在这安徽原创音乐人/乐队中,有少儿乐队Lucky Charm、安徽省最富盛名的元老级金属乐队罗刹、前万金由乐队主唱拐子发起的醒春乐团、“安徽最重要却又最默默无闻的民谣乐队”三不像等许多根植于安徽本地的音乐人,他们或许在大众认知层面尚属“默默无闻”,但也在为了安徽原创音乐事业持续发力。

而ONTHEWAY打造的“拥抱合肥”安徽原创音乐室内音乐节不仅为省内优秀音乐人提供专业舞台,也打造与省外音乐人交流互动的空间,不断挖掘发现新声力量,提升孵化表演风格,为Livehouse创造更多演出。

合肥ON THE WAY创建于2008年,是安徽文艺酒吧先驱,也是本土音乐的传播推广机构,以及安徽青年文化标志性品牌。从初创到现在,无数演出活动在这里举行,ON THE WAY将合肥的原创音乐聚拢在一起,为当地音乐产业的全国拓展贡献了汪洋之势。

如今,ON THE WAY不仅有音乐演出,还有话剧、脱口秀等一系列线下的小众表演。

正如主理人老鲍所言,ON THE WAY坚持让安徽这片土地上有更多的艺术形式共存,正在用更加精彩的演出内容丰富合肥市民的文娱生活。

其实老鲍并不是搞音乐出身,音乐只是他一直坚持的个人爱好。美学硕士毕业后,朝九晚五的稳定工作让他觉得生活少了点色彩,他最早先做书店,再跨界到咖啡馆,咖啡馆再逐渐演变成了酒吧。

2008年,他用手里仅存的一些积蓄,在合肥大学城开了一家小酒吧——ON THE WAY。老鲍一直听摇滚乐,之前从来没去过现场,跟乐队也没有打过交道。然而就在08年9月一个临近黄昏的下午,突然来了两个长头发的人,特别壮,在店里巡视了一圈,有一个人讲,“这个地方可以”。老鲍有点害怕,就请他们喝啤酒,跟他们聊天。后来才知道,那两个长头发的是搞摇滚乐的,他们要在这里开始办摇滚乐的演出。

于是就这样,从最开始两个人的乐队,到外地一些朋友的乐队开始在这里演出,这家曾是酒吧的场地就自然而然演变成了一家Livehouse。

后来老鲍发现,有的乐队没有太多观众,外面聚集的人群都是喝酒的。为了改变这种现状,老鲍顺其自然地开发了一个新的主打演出的场地,原场地继续负责喝酒、挣钱、做生意。“那个时候我把酒吧和演出场地分开了,环境也变好了,也可以一个人安静的演出。”

从灯光、设备、彩排、卖票,每一场演出老鲍都亲力亲为,发掘优秀的独立音乐人,为他们制作专辑、宣传推广,让当地的原创音乐人有了更多发展的空间和选择,也让合肥这座城市的音乐氛围越来越浓郁。

从当初一个普通的小酒吧,ON THE WAY变成了如今安徽最专业的Livehouse。2018年,ON THE WAY正式升级为“安徽原创音乐基地”,通过对本地音乐人/乐队的扶持帮助、孵化培养,持续丰饶安徽的音乐土壤和原创音乐体系,也打通了与国内外市场接轨和接触的渠道。

如今,ON THE WAY已扎根在合肥15年,主理人老鲍也在安徽尝试省内的连锁化经营模式。

前几年Livehouse受众群体非常垂直,而且在三四线城市受众非常少,如何在此种情况下实现跨城的连锁化?

据老鲍回忆,在2015年左右,安徽有将近六个城市做了六个Livehouse,但是都不是传统模式,有开实体的、开琴行的或者做酒吧的,还有开咖啡馆的都入局到Livehouse领域,更多是一种情怀抒发,而情怀到一门生意之间,还有很长的距离。

面对市场、群体和乐迷的变化,老鲍认为让OTW从单店走到复合空间这样的一个非常专业的场馆,是Livehouse必然要随着时代的发展发生的变化。在这样的情况下,OTW也特别注重标准化的服务,以及一些人性化的升级和剧院生态的尝试。老鲍表示,“音乐人和Livehouse场地,其实在某些程度上需要人性化的东西比规范化的标准更多一些。”

此外,老鲍认为,Livehouse跟剧院很重要的一个区别是,剧院是比较传统的方式,但是Livehouse是将音乐作为媒介的沟通社交,在Livehhouse场所里,必须存在人和人之间的碰撞。

“我们现在做这个事情,其实是一个以音乐为主的小型城市文化的综合体。我们那里面有一个七八百人的Livehouse,还有一个一百多座的小剧场,还有排练房、录音房、咖啡馆、文创、音乐培训,其实是一个产业的体会。”老鲍认为,自己就是在安徽做一个产业,实际上从市场的角度来说,单做场地不具备竞争力,只能走多元化经营路线。

“我的经营理念就是多元化,一个是内容的多元化,一个是经营方式的多元化。”

作为一家复合型Livehouse,OTW现在小剧场的戏剧或者是话剧演出的数量甚至已经远远的超过了音乐Livehouse的演出数量。“我们现在每个月的演出数量,音乐加话剧加其他的类型的演出总的数量已经达到了60场。每年我们的演出应该是在500场以上。”

老鲍分享道,现在公司除了做演出,场地也会做一些商业合作,做音乐节和策划一些文旅活动。在开发多元化演出的路上,合肥当地的国企也给予了OTW很大扶持,对于OTW的成长是个很大的优势。随着内容的持续丰富,Livehouse的竞争力也在提升。OTW现在也在做音乐厂牌,孵化小剧场,扶持本地音乐人,不断生产内容和支持创作。

不过,今年酒吧型Livehouse的疯长也对老鲍产生了一定困扰。“有一段时间我差点一怒之下就改名了,我不叫Livehouse了。”后来冷静下来后,老鲍既觉得无奈,又认为这样的愤怒没有必要,因为“做得好别人才会模仿你”。

杨聿敏:从糖果到剧场,Livehouse发展走向专业化

2006年,中国第一家Livehouse在北京开幕,它就是星光现场,由音乐策划人杨聿敏担当所有演出内容的开发规划。

星光现场是第一家将地下音乐与流行音乐融合一堂的音乐场所,也是国内第一家采用正规票代系统以及文化公安报批系统的独立音乐场所,它的出现标志着livehouse开始走向“地上”。

“2006 SUPER LIVE 音乐现场活动”发布会、摇滚新视听系列演唱会、“全球华人新秀演唱大赛”北京地区决赛,以及崔健、沙宝亮、朱哲琴、李泉、杨乃文、徐佳莹等个人演唱会都曾在此举办。在大部分人看来,星光现场是中国第一家Livehouse,它的出现也直接推动了2006年之后的独立音乐市场繁荣。

后来,星光现场改名为“糖果live”,伴随着独立音乐和现场音乐的不断发展,国内更多专业的音乐演出空间不断涌现。然而,2020年,在疫情影响下,糖果live大半年没有营业,而何时复工也似乎遥遥无期。随后,便有了关停的消息。

从星光现场到星在文化踏上扩张之路,十多年来,策划人杨聿敏见证了音乐现场的兴衰,以及Livehouse在中国从单点经营到全国开花的连锁化趋势。

在她的视角下,杨聿敏认为中国的Livehouse一路走到现在经历了三个时期。第一个时期是在08年之前,处于概念的全国化普及阶段。最早的Livehouse渐渐从地下走出来,他们当中的许多品牌也成为了中国Livehouse的核心力量。

第二阶段是解决生存问题。Livehouse在发展过程中,因为对人群的聚拢效应,得到了各地方政府和商业地产的关注,也吸引了更多资金和资源的倾斜,商业化让Livehouse逐渐获得了更多生存土壤。

第三阶段也是当下市场正处于的阶段,是如何做Livehouse的升级和优化。此时,Livehouse已从一个小众文化发展成泛大众文化,在这个阶段,大家会更关注音乐内容创作层面。

在第三阶段,场地方可以如何提升Livehouse在产业内的话语权和影响力?对此,杨聿敏认为Livehouse的容纳量现在是一个核心关键的因素。尽管设备很重要,但设备在容纳量面前其实是第二选项。

“我们其实一直在主办巡演,我最近也跟二十多家Livehouse的同行在接触,例如在工作群里跟大家对话以及获取各个场馆设备介绍的清单。从能见的角度来看,其实我觉得很多Livehouse已经越做越好了。设备清单的逻辑非常清晰,这个已经跟十几年前普遍的状态非常不一样。”

杨聿敏认为,Livehouse的发展接下来还会有第四阶段。在地产商越来越多入局的情况下,第四阶段将有大容量不再稀缺的场馆产品出现,所以设备和服务将成为核心竞争力。当很多场馆并列在现场演出的用户面前时,这个比较会特别明显。

有一个好的趋势是,中国的Livehouse正在跟标准的剧院管理模式学习,剧院基本上都是各个艺术管理专业人士在进行管理,有整个学院派的系统,杨聿敏认为现在Livehouse的工作团队也在往这个趋势迈进。

剧院其实一直都是凭借着智慧管理,以及包括政府支持的优势,有足够的话语权。“很多的剧院乙方基本上像甲方,我觉得现在Livehouse其实还是有新机会,只要不断的把服务做好,投入资金在设备更新上,在第四阶段的建设上就会比较有优势。”杨聿敏说。

此外,对于酒吧业态利用livehouse之名出现了新增长点的现象,杨聿敏认为这说明酒吧行业看重Livehouse文化属性的光环。虽然这是两个完全不同的行业,但两个行业的主理人可以坐下来聊一聊,杨聿敏认为,关于进入各自行业的动机,和不同行业的文化输出,甚至二者可以增进合作,譬如,将原创音乐人的曲库向酒吧主理人开放,或许也是一种把音乐人输送到大众市场的策略。

小结

去年,行业最热的关键词是“真假livehouse”,2023年随着夜经济的爆发,各种打着Livehouse旗号的酒吧和演艺吧在各大城市开业,不同的新型消费场景出现,这是消费理念和消费习惯正在改变的佐证,也令酒吧夜场从酒色消费逐渐转变更为个性化、多样化的文化消费方向。

与此同时,承载原创音乐演出的传统Livehouse正处于扩张版图的历史进程中。作为曾经小众音乐演艺内容承载地的Livehouse,正在从独立音乐小众消费场景逐渐发展成为一代年轻人的生活方式,融入到更多人的日常生活中。

在熬过了艰难的三年后,新玩家不断入场,一些运营不错的Livehouse品牌也在谨慎中走向新店扩张的阶段;千人场广受欢迎,但有票房号召力的内容依然稀缺;小型Livehouse面临经营困难,甚至在今年直接关门倒闭......

这说明,在行业连锁化趋势向好的同时,也面临诸多现实困难。场地如何孵化原创演出IP,解决中小型场地演出内容稀缺的问题?如何获得政府的支持,往产业上下游扩张进行多元化经营?如何梳理流程,以标准化方式提升经营效率?这正是新一代Livehouse经营者需要在实际运营过程中解决的问题。

从小鹿角与四位业内人士的探讨中可以看到,Livehouse的连锁化机遇离不开产业链专业人才的培养、流程管理的标准化、市场定位的精准化以及深耕本地原创音乐生态的发展等,这些是Livehouse品牌能够扩张,去一座座城市扎根生存的基础。