圣泉寺的巨石

□舒德骑

1968年,在重庆市江津区圣泉寺风景区里,发生一个离奇的事件:在陡峭的岩壁上,竟发现了一个密匣,内藏500年前的“天书”!

事情的原委是:在文革轰轰烈烈“破四旧”运动中,凡是封建迷信的东西都被砸烂,凡是古书古画也被焚毁。令人痛心的是,古江津“后八景”之一的圣泉寺,也没能逃过这场浩劫。

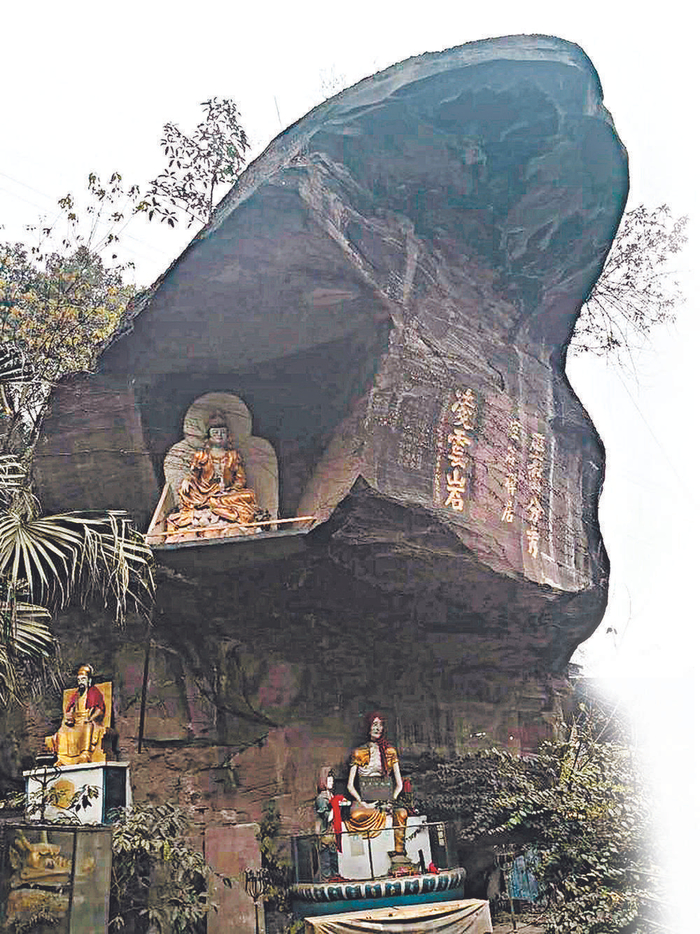

寺前有一天然巨石为大门

圣泉寺,原本是个好去处。

寺庙坐落在江津原双龙乡一个幽深的山坳里,寺前有一天然巨石为门,寺后有一道几十丈长、十数丈高的丹霞峭崖为屏。据《江津县志》载:古时,这里原本只有栖清书院,因此地风景秀美,更因相传明朝太子太师、工部尚书江渊幼时在此读书而声名大振。尔后,有游方的僧人相中了这块风水宝地,化缘募捐在此修下一座寺庙,因寺后有一泓终年不绝的清泉而得名。

走进庙前石门,就似走进人间仙境。这里,数不清的白果、香樟、楠木、红枫等古木,郁郁苍苍遮天避日。清晨,雾霭飘渺,鸟雀啼鸣;黄昏,庙堂夕照,林涛阵阵。繁茂虬枝的古树之间,无数块巨石突兀而生。这些巨石,有的像鹰嘴,有的如卧虎,有的像蛤蟆,有的似书箱,形态各异。巨石之上,镌刻着历代文人墨客题咏山川形胜、怀古诵今的诗词,以及佛界菩萨和民间人物的形象。

圣泉寺,就坐落在这清幽的山石林间。

穿过大殿,来到寺庙后面,是一尊数米高的千手观音摩崖造像,此造像雕刻工艺精妙,人物形象栩栩如生。陡峭的丹霞峭崖上,分布着聚仙台、凌云岩、龙吐水、老虎洞、听琴洞及菩萨造像等诸多景点。儿时,笔者曾多次钻过幽深的老虎洞,攀上陡悬的凌云岩,聚在听琴洞,倾听从洞内传来的叮叮咚咚的弹琴声。

陡峭岩壁发现神秘古洞

可在那荒唐的年月里,圣泉寺被人砸烂了,古树古木也被人砍伐了,就连景区内那些千姿百态的巨石,也被人砸碎开采成了条石。整个景区遭到毁灭后,只留下一堆残砖瓦砾,在枯萎的岁月和飘摇的风雨中啜泣。

在大肆毁坏圣泉寺景区的过程中,发生了一件意想不到的事情。

当时,德感双龙场有一个姓慕的石匠,在开采寺庙后面的山石时,无意之间发现有一处岩壁是空的!他用錾子凿开一看,原来岩壁上居然有一个空洞,洞里竟藏着一个密封的锡匣。这个偶然发现,立时就轰动了整个采石场。在锡匣尚未打开之前,人们都以为里面藏的不是金银珠宝,就是佛家舍利之类的东西。可令石匠们大失所望的是,打开锡匣,里面却只有十几本发黄的古书!

这些线装手抄的古书,虽说已在岩洞里存放了多年,可由于锡焊密封保存,所以书籍依然完好如初,上面的图文清晰可见。

匣内藏“天书”距今500年

这是些什么书呢?

由于这些书是秘藏在寺庙山后的陡壁上,在场的人有的说是“天书”,有的说是经书,一时众说纷纭莫衷一是。乡下人见闻不多,大家也没有什么文物的概念,加之当时古文化已成为一种罪过,“四旧”更在破除之列,锡匣里既然没有金银珠宝这些值钱的东西,这些线装古书,在乡人眼中无非就是一堆废纸罢了。当即,这些古书被采石人一人拿走两本,大约就是带回家做手纸或引火之物了。

幸好,当时江津城里有个叫钟志海的文化人,偶然听说了这件事,觉得此事很是蹊跷,便邀约了朋友王晓波(现四川大学古籍研究所教授)赶到圣泉寺去探个究竟。两人到了德感双龙场,踏破铁鞋四处寻觅,终于从当地石工那里低价买回了两本古书。一番研究,才将这些“天书”的来龙去脉破解出来。

原来,这匣内秘藏的所谓“天书”,是明正德年间,一位叫王慨的“孤愤之士”寓居本邑时所著,距今已有500年。但令人迷惑的是,此人著述完成后,何以会秘藏于圣泉寺的岩壁之上呢?

12本“天书”仅剩两册

当年,笔者曾在钟志海先生那里见过这两本书。一本书名叫《皇朝冠服志》,另一本叫《冶官志异》。打开书本,扉页上是作者的画像:一位老先生,头顶方巾,双目通神,瘦削的下巴上一咎稀疏的胡须,咋一看,有点像《聊斋志异》作者蒲松龄老先生。此书是由四川当时一个叫赵葆遂的名人作序,序言概略地叙述了作者的生平和才情。另在书的首页上题有一首《七绝》。诗曰:

怀才不遇了此生,黄卷青灯任浮沉。文章千古悠悠在,沧海桑田不由人。

那部《皇朝冠服志》,比较详尽地收录了唐、宋、元、明时期的冠服制度。从皇帝、王妃、文臣、武爵到庶民百姓的各种衣冠样式、制料、装饰等等,并分门别类地作了详细介绍。应该说,这部著作是具有相当收藏和研究价值的。

另一部《冶官志异》,则辑录了川南川东各地自古以来发生的奇闻怪事。至今我还记得,书中记载着某年某月某地某人生的儿子,长了一条半尺长的尾巴,尾巴弯曲在树上,还能将小儿倒挂起来。忽一日一声雷响,竟将小儿尾巴齐齐打断,此后小儿修道青城并得道成仙,据传是齐天小圣转世云云;某年某月某地挖出一座古墓,在棺材里睡了几百年的老夫人还完好如初,面色安详,服饰鲜艳,挖墓人正想伸手翻拿棺中宝贝,忽地一阵山风吹来,一道金光一闪,棺中的老夫人化作一股青烟飘然而去,只在棺中留下一段偈语云云。

书中,神仙鬼怪、地动山摇、日晕月蚀无所不有;雌鸡变雄、马儿生角、石头开花无所不记。故事很玄怪,但总觉得有故弄玄虚和凭空臆造之嫌,和蒲松龄的《聊斋志异》比较起来,文笔和艺术价值就差得多了,更不要说蒲老先生书中那借鬼喻人、借古讽今、嘻笑怒骂、刺贪刺虐的社会价值了。不过,此书产生的年代早于《聊斋志异》,对于了解川东川南地区的风土民情,应该还是有一定考究价值的。

据双龙场的采石人说,这锡匣里古书共有12本,上面6本为《皇朝冠服志》,下面6本为《冶官志异》。全书以上等徽宣为书页,以白色丝线精心装订,书名用隶书题写,书的内页用楷书誊就。笔者对书法虽是外行,但也能看出,作者具有相当深厚的书法功底和艺术造诣,其隶书古朴苍劲,楷书瘦硬通神;内页中所配的画图,笔法精道,形象逼真。

后经多方考证,这两部古书的作者王慨,原为明朝隆庆年间进士,曾在朝廷为官,但郁郁不得志。当时翰林院编修平青云所著的《云外捃屑》有文字载:“王慨,字迟石,别号潜清山人,四川温江人氏。”其人是当时一个大学问家,毕生著述有数十部之多,但惜一生怀才不遇,仕途坎坷,自谓“孤愤之士”,晚年客居江津。《皇朝冠服志》等书籍就是他在江津时写成,脱稿后不久就病逝于当地。

“天书”为何秘藏于山崖之上?

那么,这些书何以密封藏于圣泉寺山崖之上呢?

关于这个谜底,《皇朝冠服志》“后记”中有文字记载:王慨客居江津期间,因仰慕先贤江渊,故常来圣泉寺游玩采风,喜爱这里清幽可掬的天然景色和暮鼓晨钟的佛界氛围,所以他又取号“栖清山人”。王慨仙逝之后,其子王知欲送乃父杖履还乡,离津前遵父遗嘱,选其12部著作熔锡密封,藏于圣泉寺后高崖的石壁之中——王慨此举当然是以期千年之后,再显姓扬名于后世尔!

可惜,王慨的这个愿望却未能实现。这部“天书”在岩壁上静静秘藏了五百年,偏偏在重见天日之时,正逢文革混乱,还未让史学界和文物界进行认真考证,就被一群缺少文化的人当做一堆废纸给糟蹋,未能充分发挥它应有的历史和学术价值,至今想起来,令人唏嘘不已,痛心不已!

“丝桐谱出调离奇,流水高山曲一支。莫道知音尘世少,人间亦自有钟期。”这首七绝《圣泉寺听琴洞》,是江津乡人、被学界尊为“联圣”的钟云舫先生所作,当年就镌刻在圣泉寺的石壁之上——遗憾的是,“天书”的作者王慨生前未遇知音,死后也未逢钟期,不得不说是一桩憾事!

(作者系中国作协会员)

延伸

江津“后八景”圣泉寺

圣泉寺又名栖清书院,始建于明代,位于江津长江北岸,是古代江津的“后八景”之六景。这里谷深林茂、风光秀美,香火旺盛。明代工部尚书江渊少年时在此读书,后在《栖清书院》诗中赞曰此景:“春风岩畔草青青,苔藓模糊篆刻平。”

圣泉寺有“听琴洞”和“龙吐水”等奇特景观。在寺院后山一悬崖处有一宛若面盆的圆洞,时常能从洞里传出铿尔琴声,如击清磬,美妙极是,“听琴洞”故而得名。寺院后东北侧石壁岩缝处,有潭如井,四季“骊龙吐出”不断,此处又故名“龙吐水”。康熙四十五年(1706年)“小春阳”之时,渝城知府陈邦器从蓉城“考绩”归渝,船至江津时天已尽黑,秉烛夜游圣泉寺,对圣泉寺奇景赞不绝口,民国十三年版的《江津县志》记有此事。

圣泉寺原属江津双龙乡,后来乡据寺名,改为圣泉乡。此地历史人文厚重,是江津摩崖题刻最多的地方。