不仅技术过硬,更有勇气和担当

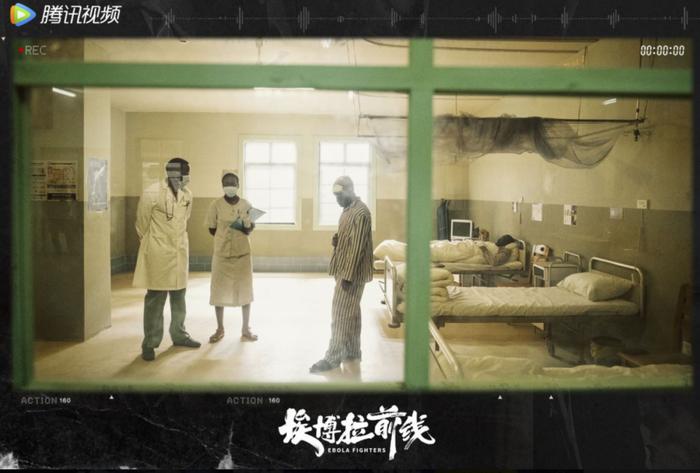

12月8日,《埃博拉前线》在腾讯视频上线了。根据资料,该剧是“理想照耀中国——国家广播电视总局庆祝中国共产党成立100周年主题作品创作展播剧目”,“中非影视合作创新提升工程”合作合拍项目,国家广电总局 2020年度重点电视剧项目之一,旨在以全新的题材和角度客观记录当下,展现医道无界的人道主义精神和构建“人类命运共同体”的理念。

由于题材新颖,且采用了类型化的叙事手法,在主旋律剧中独树一帜,剧集一上线,便收到了大量关注。

故事背景上,《埃博拉前线》以2014年中国援非医疗队抗击埃博拉病毒为核心原型。但在叙事上,剧集不仅仅只包括了援助内容,还融入了钻石走私等故事线,用多线交叉叙事的手法大大提升了可看性。思想意识上,剧集把中国援非医疗几十年间的许多故事都浓缩进了剧本,意在传递构建“人类命运共同体”的理念,格局颇为宏大。

剧作、导演、阵容、创新、思想……从每个角度来考量,作为国家广电总局2020年度重点剧目的“收官之作”,《埃博拉前线》都堪称主旋律剧创作的一次突破。

剧情表达

非洲,卡巴利亚,武装分子冲进了一顶医疗帐篷。帐篷内,郑书鹏(罗晋饰)医生正在为当地一名产妇接生。

“停下。”武装分子对医生说道。

由于正处在紧要关头,基于医生的天职,郑书鹏不愿意停下手中的工作。于是武装分子掏出了手枪,抵住了郑书鹏的太阳穴。面对黑洞洞的枪口,郑书鹏起初有些犹豫,但过了几秒钟,还是摇摇头,说出了一个“不”字。

武装分子感到大失面子,但又不愿直接射杀医生,于是稍稍偏转了下枪口,扣动了板机。枪口发出巨大的爆炸声,郑书鹏一阵耳鸣,几乎跌倒在地……

这是剧集《埃博拉前线》中的一幕场景。该剧以2014年中国援非医疗队抗击埃博拉病毒的为核心原型,并在此之上做了一些艺术性的改编工作:埃博拉疫情在西非突然暴发,中国医护人员受命前往非洲,展开防疫和救治工作。他们不光要在极其有限的医疗条件下与病毒展开艰苦卓绝的战斗,还卷入了风云涌动的“血钻”争夺战中,一次次在敌意与危险中逢凶化吉。在经历无数艰难险阻之后,终于成功遏制病毒的蔓延,挽救了大量生命,圆满完成了党和人民交与的任务。

而上述的这一幕场景,可谓是反映了当年援非医生的激情和血泪的一个缩影。

接受媒体采访时,制作团队表示,之所以想到创作这个题材的剧集,同2018年的一部电视纪录片有关系。彼时正值中国援非医疗55周年之际,电视纪录片《医道无界》在央视上线了。这部纪录片聚焦鲜为人知的中国医疗队援非的大量内幕故事和生动细节,全景式展现了中国援非医疗的点滴,记录了中国医疗队与非洲人民互爱互救的感人故事,而其中一集的内容,正是围绕着2014年援非抗击埃博拉疫情所展开的。

《埃博拉前线》的主创团队也看到了这部纪录片,他们马上想到,中国援非五十余年,这一段历史长河中发生了非常多的感人至深的事迹,以之为核心原型的故事创作极有可能形成点、线的联动,完成“中国故事、国际表达、全球题材、国家视角”的时代要求。在这一理念的驱使下,主创们行动了起来,开始了工作的推进。

为了增强节奏性和可看性,《埃博拉前线》中设计了多条主线,除了以2014年中国医疗队奔赴非洲西部多国参与抗击埃博拉疫情为核心原型外,还另外安排了一条钻石走私的传奇故事线,同医疗队日常救治工作内容穿插在一起。多线交叉叙事的手法,使得剧情更加紧凑明快,更能牢牢抓住观众的注意力。

这是剧集《埃博拉前线》中的一幕场景。该剧以2014年中国援非医疗队抗击埃博拉病毒的为核心原型,并在此之上做了一些艺术性的改编工作:埃博拉疫情在西非突然暴发,中国医护人员受命前往非洲,展开防疫和救治工作。他们不光要在极其有限的医疗条件下与病毒展开艰苦卓绝的战斗,还卷入了风云涌动的“血钻”争夺战中,一次次在敌意与危险中逢凶化吉。在经历无数艰难险阻之后,终于成功遏制病毒的蔓延,挽救了大量生命,圆满完成了党和人民交与的任务。

而上述的这一幕场景,可谓是反映了当年援非医生的激情和血泪的一个缩影。

接受媒体采访时,制作团队表示,之所以想到创作这个题材的剧集,同2018年的一部电视纪录片有关系。彼时正值中国援非医疗55周年之际,电视纪录片《医道无界》在央视上线了。这部纪录片聚焦鲜为人知的中国医疗队援非的大量内幕故事和生动细节,全景式展现了中国援非医疗的点滴,记录了中国医疗队与非洲人民互爱互救的感人故事,而其中一集的内容,正是围绕着2014年援非抗击埃博拉疫情所展开的。

《埃博拉前线》的主创团队也看到了这部纪录片,他们马上想到,中国援非五十余年,这一段历史长河中发生了非常多的感人至深的事迹,以之为核心原型的故事创作极有可能形成点、线的联动,完成“中国故事、国际表达、全球题材、国家视角”的时代要求。在这一理念的驱使下,主创们行动了起来,开始了工作的推进。

为了增强节奏性和可看性,《埃博拉前线》中设计了多条主线,除了以2014年中国医疗队奔赴非洲西部多国参与抗击埃博拉疫情为核心原型外,还另外安排了一条钻石走私的传奇故事线,同医疗队日常救治工作内容穿插在一起。多线交叉叙事的手法,使得剧情更加紧凑明快,更能牢牢抓住观众的注意力。

这无疑是一次主旋律与类型化电视剧复合的创新探索,题材和创作手法上都体现了主旋律电视剧的突破与革新,在同类剧集中并不多见。

为此,有剧评人如此评价:《埃博拉前线》融合了医疗、军事、灾难、动作、悬疑、爱情等元素,辅助以中国工程队和中国商人的生存困境、部落武装惊险奇特生活体验、非洲当地信仰风俗与神奇景观等情节段落丰富主线与病毒斗争的故事……具有鲜明的类型化特征,是创新主旋律题材的艺术表达。

调查工作

台上一分钟,台下十年功。

众所周知,医护工作对专业技术的要求相当高,更何况故事的展开地点还是在医疗条件有限的非洲。不光受到严重疫情的包围,还面临着诸如产妇难产、酋长重病、儿童营养不良等层出不穷的其他困难。因此医生们的工作不光是治病救人,还要团结当地群众一起克服种种困难。而这一切剧情发展的背后都需要大量细节作支撑,因此拍摄过程复杂只是一方面,背后的调查工作也极为艰巨。

为了深入了解中国援非医疗队的工作生活,前期创作过程中,《埃博拉前线》主创人员成立了考察组,前往非洲实地采风,先后辗转塞拉利昂和坦桑尼亚,于当地市场、医院、村落、渔港、街巷等地,就医疗卫生、传统文化、风土民情、自然风貌等数个方面进行了调研。其中一个考察重点位于塞拉利昂首都弗里敦市郊的中塞友好医院——2014年中国援塞抗击埃博拉疫情的医疗队就驻扎于此,五年过去了,当时抗击埃博拉疫情时留下的痕迹仍然有迹可寻,包括临时隔离的痕迹、相关宣传画等。

此外,考察组也参观了埃博拉疫情暴发期间由中国援建的生物安全三级实验室(P3实验室)。彼时该实验室由中国国家疾控中心CDC的阚彪负责,调研中,阚彪向考察组详细介绍P3实验室的工作过程,并且带领考察组隔着玻璃窗观看P3实验室的检测过程。因此,剧中跟病毒相关的P3、P4实验室、移动医疗试验车等道具场景的美术搭建、美术设计,也都是一比一实景重现的。

据总导演杨文军介绍,为了让每一个人的故事都足够扎实,剧本写作的过程中,主创们采访了各个医疗卫生领域的专家和亲历者,积累了几百小时的采访素材和近千万字采访记录。

这些采访细节体现在了剧中的方方面面。比如,剧中很多场景医生都没有及时佩戴口罩,这一幕引起了观众的疑惑。对此,总导演杨文军作出了解释:“当年埃博拉疫情时,西非没有那么多的医疗物资,而埃博拉病毒虽然是烈性传染病,但却是通过体液传播,而不是通过飞沫传播。所以剧中有很多让大家捏一把汗的不戴口罩的戏,其实都是剧组结合实际情况进行的设计。”

同时,剧中涉及眼睛取眼内液、妇女分娩、外科手术等专业技术情节,都经过了严格的“剧本采访—写作—相关专业专家逐字校对—定稿”的流程,拍摄现场也有当地医生指导。因此很多场景的呈现都颇见功底。比如,人脸在佩戴口罩、面罩、护目镜过久后,两颊和鼻翼会留下红色的勒痕;面部会毛孔翕张,皮肤受损。为了生动再现这一幕幕细节状态,剧组在拍摄过程中还使用了探针镜头,让观众也可以直观体验到闷热感。

角色设计上,剧中出现了一位名叫盖斯姆的当地医生。这名非洲医生的核心原型,正是《埃博拉前线》中罗晋饰演郑书鹏原型人物之一的曹广医生在几内亚援助时的搭档,最后因为埃博拉病毒不幸去世。触景生情,看到剧中盖斯姆出现的一幕,曹广医生情不自禁地流下了眼泪。

“我的搭档医生就是叫盖斯姆,他最后也是因为埃博拉病毒去世了。大家在片子中可以看到每个人的衣服上都有编号,我的编号是3481,剧里是3281。包括病人的床号也做了对应,我们援几内亚时第一个去世的病人与剧中一致,也在第18床。当然可能对于很多观众来说18床和10床没有区别,但这个数字对我来说却是非常敏感的数字。”接受采访时,曹广医生表示。

而正是这一个个微小的细节搭建起来的全景,使得整个剧集具备了分外动人的力量。

情感意义

前期调查工作尽管重要,但也只是创作过程中的万里长征第一步。相比道具细节的呈现,更关键的是能否在剧本中树立起一个个鲜活的人物,并展现出在抗击病毒的过程中人类共通的真善美来。

《埃博拉前线》中刻画的人物有许多。如病毒学家郑书鹏、记者何欢等,虽然职业不同,但都怀抱着理想感和信念感,都有着遇到困难绝不退缩的勇气,坚决同病毒或犯罪集团进行抗争。除了主角之外,许亚军、刘天佐、宁理等实力派演员也共同合作演绎出了一个个不畏艰险的中国医疗队群像,生动展示了中国医生的风范风采。

而除了对中国医疗队和检测队的群像塑造外,如何刻画出非洲当地人的风貌,也是十分重要的工作内容。

对此,前驻马里、摩洛哥大使、前外交部非洲司司长程涛提到,对中国人来说,非洲是一个陌生的话题和领域。过去,中国大众对非洲的了解不够深入,前些年媒体上曾经有过对非洲的一些介绍,但多半都是有关马赛马拉(非洲知名野生动物保护区)的动物的情况。“我们应该多写非洲悠久的历史、灿烂的文化、朴实的人民,还要写一写中非的友谊。”

前期调研中,外交部非洲司的相关工作人员也对剧集的主创团队表达了这样的精神:“不要只看祖国对非洲兄弟的援助,他们同样也帮助了我们很多,情感交融是相互的。”

也正是在这种精神的影响下,《埃博拉前线》秉承了“真诚友好、平等相待”的创作观,剧中不仅仅重点塑造了中国医疗队的群像,还着力于打造一个美好、质朴的非洲,塑造出了一批温暖、勇敢,深深地爱着自己的土地和人民的非洲英雄,加深了中国观众对非洲的了解、理解和认同,为中非之间构建起真正的命运共同体出了一份力。

对此,总导演杨文军表示:“我们不仅想讲述医疗队做了什么,更希望说清楚为什么这么做。”

从这个角度来看,《埃博拉前线》无疑圆满完成了任务:不仅仅拥有紧凑刺激的剧情,实现了主旋律电视剧在技术上的创新。更给观众传递出了既要救人更要救心的人文关怀,体现了“一带一路”大背景下,中国的大国风范和担当。

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场。