刚过去的 11 月 11 日,大众熟知的购物节,也是陀思妥耶夫斯基的 200 周年诞辰。陀思妥耶夫斯基的创作是“思想的艺术”,他在艰涩、庞大的语言里,孜孜不倦地揭开人的秘密,辩证地将人的问题推向更深处,直至看见人类命运的悲剧性。

别尔嘉耶夫是陀思妥耶夫斯基的重要研究者之一,不同于其他学者对陀氏作品的社会学关注,《陀思妥耶夫斯基的世界观》全面系统地阐释了陀思妥耶夫斯基的宗教、哲学思想。今天摘选的导读中,译者耿海英向读者介绍了别尔嘉耶夫挖掘出的陀氏核心思想,包括“人”“自由”“恶”“爱”。

虽然陀氏的经典地位几乎到了毋庸置疑的地步,但他那些难啃的大部头作品,却也在远离今天的读者,与其愁苦地思考人是什么,不如躺在消费行为带来的平滑的舒适里。可是谁又能说,他认识到的人性,与今天不小心露出马脚的癫狂和暴力毫无关系呢?

别尔嘉耶夫的陀思妥耶夫斯基(节选)

撰文:耿海英

如果说巴赫金关于陀思妥耶夫斯基诗学的关键词是“复调”“对话”“多声部性”“未完成性”等,那么别尔嘉耶夫关于陀思妥耶夫斯基宗教思想的关键词是“人”“自由”“恶”“爱”“革命”“神人和人神”等,且所有这些词都具有宗教哲学而非社会学的含义。

人

别尔嘉耶夫认为,陀思妥耶夫斯基的全部创作关心的只有一件事,就是“人”。“在陀思妥耶夫斯基那里除了人,别无他物”,“他为之献出自己所有的创作力量”。他认为,相较于陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰更多是一位“神学家”,他更关心“上帝”的问题;而陀思妥耶夫斯基全部关心的是“人”的问题,他是一位“人学家”,但这个“人”,是处于“人与上帝”关系中的“人”,他是“宗教人学家”。在已有的对陀思妥耶夫斯基的研究中,还没有谁把“人”字如此赫然地凸显地推到我们面前。韦勒克的《陀思妥耶夫斯基评论史概述》对一个半世纪以来各国的陀思妥耶夫斯基研究进行了分析,指出,别林斯基、杜勃罗留波夫、皮萨列夫关心的是陀思妥耶夫斯基的人道主义精神,民粹派的米哈伊洛夫斯基称其是“残酷的天才”,法国的德·沃盖伯爵认为他的主要作品“可怕”而且“不堪卒读”,法国青年批评家埃米尔·埃纳昆看到的是陀思妥耶夫斯基摒弃理性、歌颂疯狂白痴和低能,著名的乔治·勃兰兑斯认为陀思妥耶夫斯基宣扬贱民和奴隶道德,尼采从他那里学到的是犯罪的心理、奴隶的精神状态、仇恨的本性,舍斯托夫只看到陀思妥耶夫斯基关于灾难和启示录式的幻象,高尔基抨击他是“俄国的罪恶的天才”,乔治·卢卡奇用简单的二分法来对待陀思妥耶夫斯基的同情心和思想意识,维·伊万诺夫强调的是他作品中的神话成分,纪德看重的是陀思妥耶夫斯基的心理学、多义性和非决定论等等。可以看出,唯独“人”的主题,人、人的命运的主题没有被明确提出来。只有在别尔嘉耶夫这里,“人”的主题作为陀思妥耶夫斯基大写的主题浮现了出来。别尔嘉耶夫在《陀思妥耶夫斯基的世界观》第一章就以“人”为题目进行了论述,指出,从《地下室手记》之后,人,人的命运就成为陀思妥耶夫斯基兴趣的绝对对象,而这不仅仅是陀思妥耶夫斯基的思想理念,也是他创作的艺术原则。别尔嘉耶夫分析陀思妥耶夫斯基作品的叙述结构,指出:“在陀思妥耶夫斯基的小说结构中有一个巨大的中心。一切人和事都奔向这个中心人物,或这个中心人物奔向所有的人和事。这个人物是一个谜,所有的人都来揭开这个秘密。”《少年》中的韦尔西洛夫,《群魔》中的斯塔夫罗金,《卡拉马佐夫兄弟》中的伊万都是这样的中心,《地下室手记》的主人公,《罪与罚》中的拉斯柯尔尼科夫也是类似的人物。别尔嘉耶夫认为,在他们不同寻常的命运中,掩盖着人一般的秘密。“在陀思妥耶夫斯基的作品中,人们几乎没有别的‘事情’可干”,最严肃的、唯一严肃的“事情”就是揭开人的秘密,人高于一切“事情”,人就是唯一的“事情”。同时,别尔嘉耶夫认为,陀思妥耶夫斯基的所有作品都是对人性的实验,是对在自由之中的人的命运和在人之中的自由的命运的发现。

由此别尔嘉耶夫揭示了陀思妥耶夫斯基关于“自由”的思想。

陀思妥耶夫斯基的小说《卡拉马佐夫兄弟》同名电影,1969 版。

自由

别尔嘉耶夫强调指出:“人及其命运的主题,对于陀思妥耶夫斯基来说,首先是自由的主题”,“自由位于陀思妥耶夫斯基世界观的核心”。他认为,陀思妥耶夫斯基内心最深处的激情是自由的激情,而直到现在,陀思妥耶夫斯基的这一点还没有被充分意识到。别尔嘉耶夫指出,在《地下室手记》中揭示的是人的非理性,但这一非理性,在很大程度上就是人“非被造”的自由的本性。“地下室人”的非理性,决定了拉斯柯尔尼科夫、斯塔夫罗金、伊万·卡拉马佐夫等人的命运,从此,人开始了在自我意志的自由之路上痛苦的徘徊、流浪,伊万·卡拉马佐夫是自由之路的最后一个阶段,走向了自由意志和反抗上帝。

这里出现了一个问题,就是,陀思妥耶夫斯基是怎样看待这一自由意志和反抗上帝的。自由意志“保留了我们最主要的和最宝贵的东西,即我们的人格和我们的个性”——这是地下室人的话,但同时也是陀思妥耶夫斯基的思想。但是,这只是问题的一面,问题的另一面在于,陀思妥耶夫斯基揭示了人的自由之路的悲剧的辩证法:这个自由意志和反抗会导致扼杀人的自由,瓦解人的个性。别尔嘉耶夫指出,陀思妥耶夫斯基揭示了在自我意志中自由怎样被消灭,在造反中人怎样被否定,拉斯柯尔尼科夫、斯塔夫罗金、基里洛夫、伊万·卡拉马佐夫即是证明;但是,陀思妥耶夫斯基也深深知道人神的诱惑,他让自己的所有人物都走过了人神之路,正是这样,人神的谎言在无限的自由之路上被揭穿了,在这条路上,人找到的是自己的终结和死亡。在伊万·卡拉马佐夫之后,出现了佐西马和阿廖沙的形象,并且,关于人的自由的悲剧的辩证法是以《传说》中的基督形象结束的。这也就是说,人,经由无限的自由,发现了通向基督的道路——神人之路,在这条路上,人找到的是自己的得救和对人的形象的最终肯定。只有基督拯救人,守护人的形象。别尔嘉耶夫认为,陀思妥耶夫斯基正面的关于自由的宗教思想就在于此。这一关于自由的悲剧的辩证法就是关于人、人的命运的辩证法。

别尔嘉耶夫认为,陀思妥耶夫斯基全部的“残酷性”都与他对自由的态度有关,他不愿意卸下人的自由之重负,不愿意用失去自由的代价来换取人免于痛苦。即便是善、真理、完美、幸福,也不应以自由为代价来换取,而应当是自由地接受;即便是对基督的信仰,也应当是人自由地接纳基督。“自由地接纳基督——这是基督徒全部的尊严,是信仰,也是自由的全部意义。”不能把自由与善,与真理、与完美、与幸福混为一谈。自由有自己独特的属性,自由就是自由,而不是善。所有的混淆自由与善,混淆自由与完美,都是对自由的否定。强迫的善已经不是善,它可以再生恶。自由的善,这是唯一的善,它以恶的自由为前提。自由的悲剧就在于此。别尔嘉耶夫认为,陀思妥耶夫斯基的主要人物走过的道路展示的正是这样一个过程,他向人提供了一条自由地接受真理的道路:人具有“非被造”的自由,但自由消解了自身,走向自己的反面,转化为自我意志,转化为人反抗式的自我肯定;自由成为无目的的、空洞的自由,它使人变得空虚。斯塔夫罗金和韦尔西洛夫的自由就是这样无目的的和空洞的;自由的个性瓦解和腐化了斯维德里盖洛夫和费奥多尔·巴甫洛维奇·卡拉马佐夫;自由使拉斯柯尔尼科夫和彼得·韦尔霍文斯基走上了犯罪的道路;基里洛夫和伊万·卡拉马佐夫恶魔般的自由杀死了人。这里,自由,作为自我意志,瓦解并断送了人。人应当走自由之路,但当人在自己自由的恣意妄为中不想知道任何高于人的东西时,如果一切都是许可的,自由就转化为奴役,自由就毁灭人。如果没有任何高于人本身的东西,就没有人。如果自由没有内容,没有目的,没有人的自由与神的自由的联系——没有对高于人本身的上帝的信仰,那么就不会有真正的自由。拉斯柯尔尼科夫和斯塔夫罗金,基里洛夫和伊万·卡拉马佐夫的命运都证明了这一真理。但是,就是“信仰”,也应当是自由地去信仰。别尔嘉耶夫认为,在陀思妥耶夫斯基自己的创作顶峰《宗教大法官的传说》中的基督形象揭示的正是这一深刻思想。基督拒绝了“奇迹、神秘和权威”,这些都是对人的良心的强迫,是剥夺人精神的自由。任何人不能强迫人的良心信仰基督。各各他的宗教是自由的宗教。上帝的儿子,以“奴仆的形象”出现在世人面前,受尽世间磨难,被钉死在十字架上。在他的形象中,没有任何强制,没有以“奇迹、神秘和权威”的强力使人信仰他。他不是统治这个世界的强力。别尔嘉耶夫认为,正是这里隐藏着基督教最主要的秘密,自由的秘密——基督是给予自由的人,基督教是自由的宗教,真理不是强制的真理。人精神的自由,宗教良心的自由,是基督教真理的内容。在陀思妥耶夫斯基的作品中,拉斯柯尔尼科夫、斯塔夫罗金、基里洛夫、韦尔西洛夫、伊万·卡拉马佐夫都在经历“怀疑的大熔炉”之后,从他们精神的深处,从他们自由的良心深处响起了彼得的话:“你——基督,上帝活着的儿子。”

但是无论如何,必须面对一个问题,就是恶(包括犯罪)的问题,谁对恶负责的问题,必须面对伊万的“不是不接受上帝,是不接受存在着恶、存在着婴孩无辜的眼泪的世界”的问题。

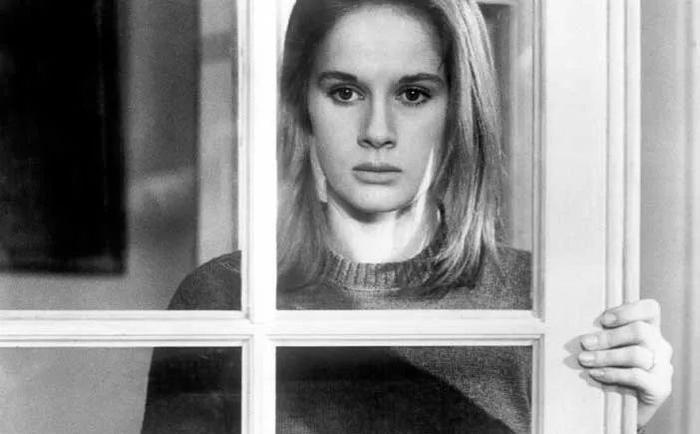

电影《温柔女子》,改编自陀思妥耶夫斯基的短篇小说《温顺的女性》。

恶

别尔嘉耶夫在陀思妥耶夫斯基那里发现了一种独特的、与众不同的对待恶的态度。陀思妥耶夫斯基的恶的问题是这样提出并解决的:自由之路会转化为自我意志,自我意志会导致恶,恶会导致犯罪,犯罪内在地不可避免地导致罚。实质上,罪与罚的问题就是恶和对恶负责的问题。别尔嘉耶夫指出,陀思妥耶夫斯基一生都在同对待恶的肤浅的、表面的态度作斗争,反对以社会环境来肤浅表面地解释恶和犯罪并在此基础上否定罚。陀思妥耶夫斯基痛恨这种正面的、积极的人道主义理论,他在其中看到了对人性深度的否定,对人的精神自由以及与自由相关的责任的否定。他准备捍卫最严酷的惩罚,把它作为对自由应负有责任的人的相应属性。以人的尊严的名义,以人的自由的名义,陀思妥耶夫斯基肯定了对各种犯罪的惩罚之不可避免性。这种惩罚需要的不是外在的法律,而是来自人自由的良心的最深处。恶是人具有内在深度的标志。由此可以看出陀思妥耶夫斯基对待恶的态度是极端悖论的。恶就是恶。恶的本性——是内在的、形而上的,而不是外在的、社会的。人,是一个自由的存在。自由是在上帝控制之外的人的本性,它是非被造的、非理性的,因此,自由既创造善,也创造恶。恶出现在自由的道路上。没有自由,恶就无法解释,没有自由,上帝就要对恶负责。但如果因为它可以产生恶,就拒绝自由,那将意味着产生更大的恶。人作为一个自由的存在,对恶负责。由恶而来的罪应当被罚。但是,恶还是人的道路,人悲剧的道路,是自由人的命运,是同样可以丰富人,带人走向更高的台阶的体验。但是别尔嘉耶夫提醒人们,这个真理是危险的,它应当避开精神幼稚的人。任何有为了“丰富自己,需要走恶之路”想法的,都是奴隶式的和幼稚的人;认为人可以有意识地走恶之路,为的是得到更多的满足,随后在善中取得更大的成就——这是发疯了。恶之中的自我满足即死亡。

可以看出,恶的问题与罚的问题联系在一起,同时,罚的问题,也就是赎罪的问题和复活的问题。恶的经验,可以丰富人,可以使意识更为敏锐,但为此需要经历磨难,需要经历地狱之火;苦难之路,可被认为是对人的恶的罚,它可以赎罪,可以焚烧罪恶。只有通过苦难人才可以上升,别尔嘉耶夫认为,这一思想是陀思妥耶夫斯基的人学非常本质的特征。苦难也是人的深度的标志。陀思妥耶夫斯基相信苦难之于赎罪与复活的力量。这就是陀思妥耶夫斯基“受苦受难之宗教”的基础,也是他对恶与苦难的肯定根源所在。由自由产生的恶毁灭了自由,转化为自己的反面;赎罪恢复人的自由,还人以自由。别尔嘉耶夫发现,陀思妥耶夫斯基在其所有小说中引领人走过的正是这个精神过程,走过自由、恶和赎罪。佐西马长老和阿廖沙被塑造成认识了恶并走向更高境界的人。在阿廖沙身上有着卡拉马佐夫家族的恶的元素,按照陀思妥耶夫斯基的构思,阿廖沙是一个经过了自由体验,走向了精神复活的人。

与恶的问题联系在一起的罪的问题还是一个宗教道德问题,是一个“是否一切都允许”的问题。别尔嘉耶夫发现,“一切都允许吗”这一问题一直折磨着陀思妥耶夫斯基。这一问题在陀思妥耶夫斯基作品中呈现出不同形式:《罪与罚》写的是这个,相当程度上《群魔》和《卡拉马佐夫兄弟》写的也是这个。别尔嘉耶夫认为,罪的问题,这同样是人的自由体验的问题。当人走上自由之路,一个问题就摆在了人面前:人的天性中有没有道德界限?人是否敢于做任何事情?一个自命不凡的人,自认为肩负着为人类服务的使命的人,可不可以杀死最无足轻重的可憎的老太婆,可不可以杀死妨碍了“革命”的沙托夫,可不可以杀死最为罪恶的费奥多尔·卡拉马佐夫?

陀思妥耶夫斯基的小说《群魔》同名电影。

在《罪与罚》中,拉斯柯尔尼科夫的自由已经转化为自我意志,他认为自己是人类中被拣选的那部分人,肩负着使人类幸福的使命,为此,他认为,一切都是允许的。于是他去检验自己的力量。但是,《罪与罚》通过拉斯柯尔尼科夫的精神历程以惊人的力量表明,在越过了具有类上帝的人性所允许的界限之后,在体验了自己的自由的极限和自己的力量的极限之后,出现了可怕的后果。拉斯柯尔尼科夫杀死的不是“微不足道的”和罪恶的老太婆,而是自己。“犯罪”之后——这本是一次纯洁的实验——他失去了自由,被自己的无力压垮。他明白了,杀死一个人轻而易举,这个实验并不困难,但它不能给人以任何力量,反而使人失去精神力量。任何“伟大的”、“非凡的”世界的意义(按照拉斯柯尔尼科夫的说法)也没有因杀死放高利贷的老太婆而产生。他被发生的“微不足道”的事件所击溃。在经历了内在的艰难体验后,经验告诉他,不是一切都允许的,因为人类是按照上帝的形象被造的,因此,所有的人都具有绝对的意义。人所具有的精神性不允许以自我意志杀死哪怕最坏的、最为罪恶的人。人以自我意志消灭另一个人,他也就消灭了自己。任何“思想”,任何“崇高的”目的都不能为对待即使最为罪恶的人的那样一种态度辩护。所有的人类生命,比未来人类的幸福,比抽象的“思想”更珍贵。这就是基督教的意识,陀思妥耶夫斯基揭示了这一点。按照自己的意志和臆断,拉斯柯尔尼科夫自行解决能否以自己“思想”的名义杀死哪怕最坏的人的问题。但这一问题的解决不属于人,而属于上帝。以自己的意志解决这一问题的人,杀死他人,同时也杀死自己。别尔嘉耶夫认为,《罪与罚》的意义就在于此。这是在上帝面前的“罪”。

在《群魔》中是自我意志转化为无神论的个人主义思想和无神论的集体主义思想的严重后果。彼得·韦尔霍文斯基认为,以自己“思想”的名义,一切都是允许的。与拉斯柯尔尼科夫相比,这里,人的毁灭已经走得更远了。陀思妥耶夫斯基展示了“思想”本身、最终目的本身的转化和蜕变,它们最初都是多么崇高而迷人,最终却是走向暴虐残酷;人性中产生了道德上的白痴,失去了善与恶的一切标准,形成了一种骇人的氛围,充满了血腥和杀戮。沙托夫的被杀令人震惊。在彼得·韦尔霍文斯基身上,人的良心——在拉斯柯尔尼科夫身上还存在的良心,已经彻底粉碎,他已经不会忏悔,已经疯狂到了极点。因此,在别尔嘉耶夫看来,彼得·韦尔霍文斯基属于陀思妥耶夫斯基笔下的那一类形象,这些人未来已经不再有人的命运(五人小组的人不是自首就是被捕,都有结局,唯有彼得·韦尔霍文斯基是消失,作者没有任何交代,这是否就是一种象征——是没有未来命运的)。别尔嘉耶夫发现,斯维德里盖洛夫、费奥多尔·巴甫洛维奇·卡拉马佐夫、斯麦尔佳科夫、永远的丈夫,都属于这样的人。但是,拉斯柯尔尼科夫、斯塔夫罗金、基里洛夫、韦尔西洛夫、伊万·卡拉马佐夫还有未来,尽管从经验上讲他们已经死亡,但他们还有人的命运。彼得·韦尔霍文斯基沉迷于虚假的思想而失去了人的形象。他从反面证明不是一切都允许的,如果允许,人就将成为人神,人的神化将消灭人性。这也是在上帝面前的“罪”。

而在《卡拉马佐夫兄弟》中,伊万·卡拉马佐夫并没有杀死父亲,杀人的是斯麦尔佳科夫。但伊万自己潜意识中希望父亲死,并怂恿了斯麦尔佳科夫,鼓励了他的犯罪意志,所以良心的痛苦使伊万疯了。还有米卡·卡拉马佐夫,他同样没有实施弑父,但他说过“那样的人活着干什么”,所以他认为自己是以这种方式在自己的精神深处完成了弑父。因此,他平静地接受法律的惩罚,借此赎自己的罪。这种良心的煎熬也说明不是一切都是允许的。

如果说《罪与罚》是个人层面上面对上帝的“罪”,那么《群魔》就是社会层面上面对上帝的“罪”,《卡拉马佐夫兄弟》则是意识层面上面对上帝的“罪”。别尔嘉耶夫层层深入地揭示出陀思妥耶夫斯基作品中蕴含的关于“罪”的深刻思想。

爱

关于爱,别尔嘉耶夫分析了陀思妥耶夫斯基作品中的爱情,发现,在陀思妥耶夫斯基的创作中爱情占据了重要的地位,但这却不是独立的地位;爱不具有自身的价值,不具有自身的形象,它仅仅揭示人的悲剧之路,是人的自由体验。在陀思妥耶夫斯基那里,爱情的位置完全不同于普希金的塔吉雅娜和托尔斯泰的安娜·卡列尼娜的爱情的位置。这里的女性因素完全是另外一种状况。女人在陀思妥耶夫斯基的创作中没有独立地位。陀思妥耶夫斯基的人学是绝对的男人的人学。陀思妥耶夫斯基对女人的关注,完全是把女人作为男人命运中的因素,作为人的道路上的因素来关注的。人的灵魂首先是男人的灵魂。女性因素只是男人精神悲剧的内在主题、内在诱惑。陀思妥耶夫斯基为我们塑造了什么样的爱情?是梅什金和罗果仁对娜斯塔霞·菲里波夫娜的爱,是米卡·卡拉马佐夫对格鲁申卡的爱,是韦尔西洛夫对叶卡捷琳娜·尼古拉耶夫娜的爱,是斯塔夫罗金对许多女人的爱。这里,任何地方也没有美好的爱情形象,任何地方也没有具有独立意义的女性形象。陀思妥耶夫斯基的创作只有一个主题——人悲剧的命运,人自由的命运。爱情只是这一命运的一个因素而已。但命运只是拉斯柯尔尼科夫、斯塔夫罗金、基里洛夫、梅什金、韦尔西洛夫以及卡拉马佐夫家族的伊万、德米特里和阿廖沙的命运,而不是娜斯塔霞·菲里波夫娜、阿格拉雅、丽莎、叶里扎维塔·尼古拉耶夫娜、格鲁申卡和叶卡捷琳娜·尼古拉耶夫娜的命运。总是男人的悲剧命运在折磨着人。女人只是男人的内在悲剧。女人只是这一命运中碰到的难题,她只是男人命运的内在现象。她只是他的命运。在自己的创作中,陀思妥耶夫斯基揭示了男人的精神的悲剧道路,这对于他也就是人的道路。女人在这条道路上起着重要作用,但女人只是男人的诱惑和欲望。男人被对女人的欲望所束缚,但这似乎依然是男人自己的事情,是男人的欲望本性的事情;男人是自我封闭的,他没有走出自身,走入另一个女性的存在。女人只是男人清算自己的见证,只是用来解决自己的、男人的、人的问题的。在陀思妥耶夫斯基那里,男人从来不与女性结合在一起。陀思妥耶夫斯基的女性之所以如此歇斯底里,如此狂暴,正是因为她不能与男性结合而注定毁灭。陀思妥耶夫斯基确信爱毫无出路的悲剧。

电影《梦想者四夜》,改编自陀思妥耶夫斯基的短篇小说《白夜》。

别尔嘉耶夫还揭示了陀思妥耶夫斯基另一层面上关于爱的思想,即基督教的爱。陀思妥耶夫斯基首先是把基督教作为爱的宗教而接受的。基督首先是无限的爱的预言家。正如在男女之爱中陀思妥耶夫斯基揭示出悲剧式的矛盾,他在人与人的爱之中也揭示出这一矛盾,如大法官对人的爱。陀思妥耶夫斯基有一个卓越的发现,即,对人和人类的爱可以是“没有上帝”的爱。在《少年》中,韦尔西洛夫天才地预言了一个未来乌托邦:人们相互依靠,相互爱,因为上帝死了,人类只剩下了人类自己了,人类也不再有永生。先前对上帝的爱,对永生的爱,转向对自然、对世界、对人、对所有小草的爱。这不是因存在的意义,而是因存在的无意义生发的爱;不是为了肯定永恒的生命,而是为了利用短暂的生命瞬间。别尔嘉耶夫认为,这个乌托邦对揭示陀思妥耶夫斯基关于爱的思想非常重要。因为,这样的爱在不信上帝的人类中永远也不会出现;在不信上帝的人类中有的将会是《群魔》中所描绘的一切,将会是大法官对人类的爱。不信上帝的人类必定会走向残酷,走向彼此杀戮,走向把人当作简单的工具。对人的爱只能存在于上帝之中,这个爱肯定每一个人的面容中永恒的生命。这才是真正的爱,基督的爱。基督的爱是在每一个人身上都可以看到上帝之子,在每一个人身上都可以看到上帝形象。这是陀思妥耶夫斯基核心的思想。人首先应该爱上帝。这是第一诫。第二诫是爱每一个人。爱人之所以是可能的,是因为有上帝——唯一的父存在。我们应该爱每一个人中的上帝形象。如果不存在上帝,爱人就意味着把人当作上帝来崇拜,那么,人神就会把人变为自己的工具。因此,没有对上帝的爱,爱人就是不可能的。伊万·卡拉马佐夫就说过,爱人是不可能的。男女之爱是这样,其他各种人与人之间的爱也是这样。真正的爱是对人身上的上帝形象、对永生的肯定。基督的爱正是这样的爱,基督教是真正爱的宗教。

……

(上文摘自《陀思妥耶夫斯基的世界观》,由广西师范大学出版社提供。)

原标题:《陀思妥耶夫斯基揭示了,所有的人类生命,比抽象的“思想”更珍贵》