原标题:沈从文,是和翠翠一样在风日里长养的自然之子

说起作家沈从文你会想到什么呢?

张充和曾评价他“不折不从,星斗其文;亦慈亦让,赤子其人”;在巴金眼里,他“不仅有很高的才华,还有一颗金子般的心”;季羡林盛赞他的文章和鲁迅一样“有独立的风格”;汪曾祺则言“他用手中一支笔写了一生,也用这支笔写了他自己”。

而沈从文自己说他是“湘西的儿子”,他用他的眼与心为读者创造了一个特异的“湘西世界”。

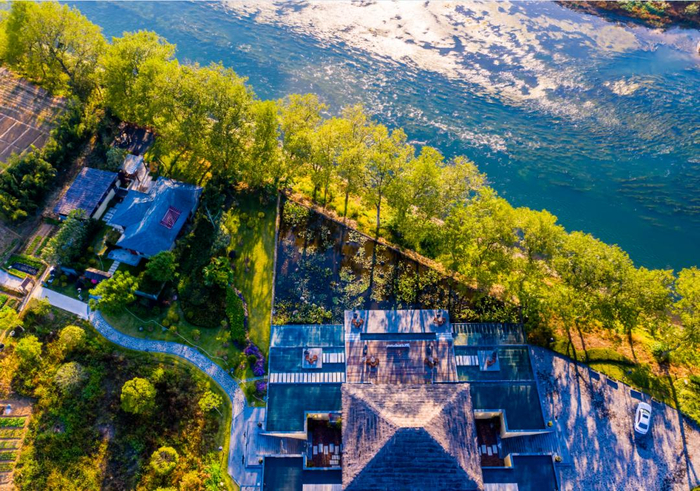

6月18日晚,在桂林·山水里,我们与居桂林全媒体营销平台联合主办的“山水间 重读沈从文”阅读活动,以朗读与对话的形式,透过琅琅书声,让我们走进沈从文的书中,度过一个沈从文文学之夜。而《乡下人:沈从文与近代中国》作者孙德鹏与现当代文学研究者广西师大文学院/新闻与传播学院李雪梅对沈从文笔下的湘西山水、生活日常、童年与诗意的解读,让读者一起体会着原始的生命力和深深的爱与美的情意。

漓江畔,山水间,重读沈从文,或许我们也更能体会到沈从文创造的“湘西世界”,或许也能瞧见一个幽静和祥和的世外桃源。

“我们眼中的沈从文”

沈从文文学之夜活动回顾

童年·山水:《我的写作与水的关系》《边城》《我读一本小书同时又读一本大书》

Q:透过童年·山水,我们可以看到故乡的山水,童年往事为沈从文作品创作奠定了独一无二的基调。我们也想请二位老师分享一下,沈从文笔下的山水,和童年是怎样的?

孙德鹏:每次读从文先生的文字,我都好像有回到童年的感觉,我能感受到他的那份寂寞,那份自由。后来经历从军这个阶段,其实他还是个少年。整个的童年、青少年时期,他是经历了水火两重天。童年非常自由,非常美好。他去从军前的一个晚上,是咱们中国的鬼节7月14号,在湘西大小河流里面都会做一些法事,没有人在水里游泳。但是从文先生在那一天整整在水里面泡了大半天,他是一个非常“狂妄”的小伙子,非常不羁。但是身体也非常棒,所以他后来活到了86岁。

童年突然一下就截断了,为什么?他离开故土离开母亲,然后去从军。在一个没有办法命名的一个军队里,跟随着半官方半私人的一个军队就到乡下去,俗称为“就食”,实际上是去勒索绑架以获得给养。但是他没有做这样的事情,他在军队当中做一个文书,他看到了很多杀戮和残暴。他可能是那个时代,咱们中华民族看到血腥现场最多的一位作家。据他自己私人的回忆,他可能亲历了1万人的死亡现场,这是他自己估计的一个数字。他的童年一下子被打断,他为什么去北方?所谓的北漂也好,去求学也好。是因为如果再继续这样的人生的话,他可能没有未来。所以他选择离开那样一个生活状态,到北方去。因为有“五四”的精神,他闻到了书的味道。当时“五四运动”,有很多新的刊物、杂志、新潮、改造新青年,“五四”的精神就是随着这些油墨的香味传到了湘西,把他感染了,他来到北方开始写作。

李雪梅:我的研究兴趣点是文学和音乐,所以我最开始阅读沈从文,也是因为沈从文他特别喜欢音乐。你看他的作品当中他的耳朵有各种声音,我们读他的《湘行散记》《边城》,读他的非常多的作品,跟湘西有关的作品里面充满了各种的声音。

我自己读沈从文时发现沈从文笔下的山水,是作家的山水,画家的山水,音乐家的山水,更是生活在山水之中的湘西人的山水。他关于湘西的写作,完全建立在那方山水之上。它所呈现出来的湘西的世界就是里面色香味一切,它恨不得就是把全部还原给读者。比如说他给张兆和写的《小船上的信》,船上什么的声音,然后各种夜里什么叫的声音,船桨滑过水的声音,等等。各种的声音还是那种色彩,他没有办法呈现出来,他说怎么办?如果你在这里就好了。他这里谈的是配置,是构图。

毕飞宇曾说莫言是伟大的作家,因为他身体好。你读他的小说的时候会感受到莫言的那双眼睛多么好,对色彩是多么敏感。你可以发现莫言的耳朵是多么好,不管是公猫叫还是野猫叫,他一听就知道,他的鼻子也很好,在他的笔下气味很厚实,具有亲和力。

和莫言相比,我觉得沈从文笔下的山水声光色味,在形成文字时多了一种节奏感。正是这种节奏感,使他的文字多了一层诗意。

Q:扁舟,竹排,磨坊,菜园,吊脚楼,乃至山洞,寨子,这些是沈从文笔下常常出现的意象,这些意象弥漫着一种原始的居家感,沈从文的作品与故事都在捕获乡下人一种“日常”。二位老师如何看待沈从文作品题材中的这些日常生活小事?

孙德鹏:我刚才仿佛在梦中一样,因为读得非常美,他的《菜园》《王嫂》都是我特别喜欢的作品。用这样一种方式呈现,声音、味道、颜色给我们这个世界平添了很多美好。

我曾经看过这样一个比喻,纳博科夫先生在他的文学讲稿里面谈过这样一个评价标准,判断一位欧洲作家他的作品的好与坏,水平的高与低有一个非常重要的标准,尤其是俄罗斯的作家,就是他的作品当中出现过多少次夜莺和他们的歌声。如果出现了很多,这说明作家写得非常棒,如果出现的少,可能写得就稍微逊色一点,为什么这样?因为他们听到他们的声音,就像刚才雪梅老师说的,外面秧苗生长,它居然会有声音,这个世界就有一些人他天生敏感,他是善于感应的天才,善于捕捉细节,生活最重要的就是要有细节、色彩、味道,我们的日常,都需要这样的一种点缀或一种美化。

比如《边城》里最著名的碾坊。对傩送来说,面临着一个选择,要碾坊还是要渡船。渡船意味着清贫的日子,但有一个自己喜欢的可爱的人,碾坊代表着殷实的日子,有一定的物质基础。也就是说,二者几乎代表着对一个人来说都很重要的物质和精神。这可如何是好?从阶级的角度来说,说不定还有人可以读出这里的阶级意味。

Q:对读者而言,沈从文在小说、散文及历史文物研究方面的成就早已十分显著,但事实上,他与新诗的关系也很密切。自20世纪20年代起,沈从文就是新诗运动的主要推动者之一,他不仅自己写诗,还致力于新诗的批评和研究。在此也想请老师谈谈,作为诗人的沈从文,是什么样的?在作品中,他是如何呈现诗意和浪漫的?

李雪梅:其实我自己那天刚读《乡下人》这本书的时候,我一下就觉得孙老师本身就是个诗人吧,他说:“湘西自古以来就是中国的一道橘红伤疤”,不但有诗的这种感觉,而且他把沈从文的味道都带出来了。

我为什么说他带有沈从文的味道,沈从文的文字里面特别不喜欢用“的”,很多作家都有自己的一些习惯,你们去读他的文字,你们会发现按我们的习惯,你会觉得说自己少了点什么,就是少了个“的”,但是他偏偏不用。

作为诗人的沈从文,在文学界评论得不是特别多。我们都知道沈从文是以小说名世的,但他事实上还有许多方面的才能,用今天的话来说,是还有许多技能对大多数读者来说还没有解锁。比如仅次于他的小说创作之后的物质文化史研究,其中最著名的是《中国服饰史》,还有他的文学批评,他的诗歌写作,散文写作,他的编辑身份,那位小学童年时期上学时整天逃学的家伙,日后在他所做的每件事情上都取得了成绩。仅就诗歌方面而言,从对湘西民歌的搜集与整理,到自己持续不断的诗歌创作、诗歌批评等,32卷本的沈从文全集中有一卷,收入了他在各个时期,以休芸芸、芸芸、上官碧、甲辰、沈从文等名字发表的诗歌。包括了歌谣、新诗到古体诗。

他自己也有一段评价卞之琳的诗的一段话,可以用来回答这个问题:“运用平常的文字,写出平常人的情感,因为手段的高,写出难言的美。诗的艺术第一条件若说是文字的选择,之琳在这方面十分的细心,他知道选择‘适当’的文字,却刷去了那些‘空虚’的文字。他从语言里找节奏,却不从长短里找节奏,他明白诗的成立以及存在,不是靠到一件华丽的外衣,他很谨慎,不让他的诗表面过于美丽。……好的诗不是供给我们一串动人悦耳的字句了事,它不拘用单纯到什么样子的形式,都能给我们心上一点光明。它们常常用另外一种诗意保留到我们的印象里,那不仅仅是音律,那不仅仅是节奏。怎么美,怎么好,不是使我们容易上口背诵得出,却是使我们心上觉得那‘说得对’”。

所写的诗与新月派追求的“始终忠实于自己,诚实表现自己渺小的一掬情感,不作夸大的梦”相符。“人类最可宝贵的,是一刹那情感的触发(虽是俄顷,谁说不就是永久?)记载这自己情感的跳跃,才是生命与自我的真实表现。”

有人说:沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;一种是以都市生活为题材,通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。通过朗读内容,我们也能感受到关于城乡的对比,关于此类评说,不知道二位老师怎么看?

孙德鹏:我之前也曾经谈过这么一个问题,是在写这本书的序言的时候,我就思考怎么样用最少的文字来概括沈从文先生一些作品的特质,能够给大家一个非常简明扼要的一个概括性的表述。刚才雪梅老师说了,从屈原他感受到一种力量就是楚地、湘西。“登楚都,入楚关,楚地萧瑟楚山寒”,我作为一个东北人,在1997年到重庆读书的时候,我就感受到了什么叫楚地。回想起我当年读书的时候,来到南方城市重庆的时候,我感觉像一个武林胜地, 南方和北方的这种差异,所以我也在思考这个问题,生活在这样的山水里面的人会有什么样的不同。

城乡对比这个问题其实很有意思。现代文明发展至今,关于城市是罪恶的渊薮,是人性的堕落,欲望的泛滥之地,乡村是淳朴的、健康的、美好的等等。当然另一面是城市是文明的、现代的、洋气的,乡村是落后的,肮脏的、粗鄙的,等等。总之类似这样的声音此起彼伏。两面的例子都很多。关于乡村的美好的,比如上个世纪20年代,那个勤劳、朴实、忠厚、善良,讲信用、讲义气,有理想的祥子,到了城里后竟然堕落成一个无恶不作毫无底线的渣渣。再比如到了20世纪90年代,刘震云的《一地鸡毛》里的北漂小林一家,小林一家在城里站稳了脚跟,但家乡来人的时候,小林老婆的那个嫌弃与厌烦,也是忍都忍不住。总体上来说,沈从文笔下的城乡对照也是这个框架之内的。

关于乡村的落后、封建等,比如“五四”作家笔下的乡村,比如几十年来的大家前仆后继奔赴城市,前几年博士返乡的讨论,等等。但不管是美好还是丑陋,我们终究还是进入了与沈从文时期不一样的新的城市和乡村。

沈从文最引以为豪的乡下人性格,大概包括了他自己的懂得珍惜和感恩,他珍惜时间,珍惜只要能够有机会做事情,那就是埋头做事,只问耕耘。听起来有点鸡汤,但却是如此。他都经常劝他的好友巴金:“不要浪费时间”,不要“那么爱理会小处”、“莫把感情火气过分糟蹋到这上面”。他责备我:“什么米米大的小事如XXX之类的闲言小语也使你动火,把小东小西也当成敌人,”还说:“我觉得你感情的浪费真极可惜。”

所以每次巴金去找沈从文的时候,沈从文跟他说不要理会那些小事,不要把感情和亲情的东西看那么的重,把你的精力都放在发泄对别人的各种不满上面,太浪费你的生命。这是沈从文,我现在读起来我还依然觉得沈从文的这一点真的是非常了不起,他始终都是埋头苦干,因为他才能够自学,无论学什么他就像什么,而且他都能够在那个领域有所成就。

不过,我想问题可能还有更复杂的一面,除了作品中的这种城乡对照,像沈从文这样的城市乡下人,最后不也好好地城里扬名立万了?所以我觉得乡村对他来说可能既是一个策略,又是一个根,又是一个精神原乡,但是同时有了一个这样的距离,我觉得这个其实是对一个作家来说非常重要的,当然我们天然性的观看,他也是需要这样的一个距离。边陲这样一个雨水充沛,阳光灿烂的一个地方,但愿很多人也像这样,随便掉下来一粒种子,都能够发芽,能够成长。

漓江畔

山水间

我们朗读与对话

重读沈从文

乡下人是鲜活的,沈从文这个人,连同他的文字共享着这份“鲜活”。他不愧是近水人家的孩子,生于鲜活的环境,也懂得鲜活二字的妙处。

读他的评传

了解一个乡下人的书写

品读一个“乡土从文”

原标题:《沈从文,是和翠翠一样在风日里长养的自然之子 | 活动回顾》

举报成功