一、制止屠牛,终得善报

在中国古代社会,向有以农为本和重农轻商的理念,而牛又是农民最倚靠的耕作伙伴,所以对牛的爱惜在历朝历代都成为一种道德标准。在古代和牛相关的笔记中,最多见的便是牛通人性和制止屠牛者得到好报的记载。

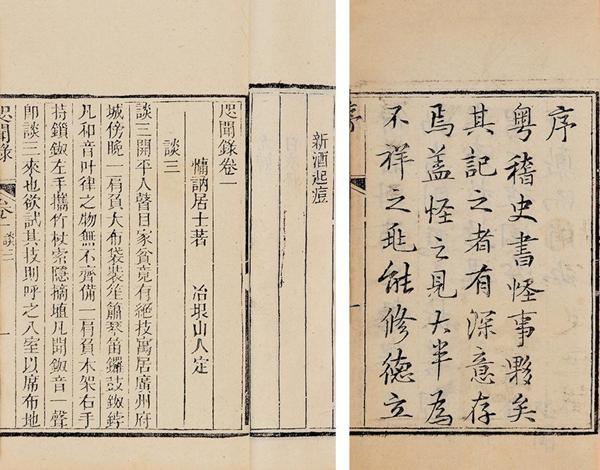

《子不语》中写天台县令钟醴泉的父亲在贵州大定府做官期间,设局办铅。一天中午,“忽有牛突入铅厂,数十人鞭之,不肯去”。钟醴泉赶过去一看,那牛伏在地上作叩头状,钟醴泉便问牵牛的人说:“你是要带它去耕种?还是要牵它去宰杀?”牵牛者说是要宰杀。钟醴泉问牛卖多少钱?牵牛者说七千。钟醴泉于是将牛买下,赎其一命。

《咫闻录》

依大清律例,私宰耕牛或者私自贩卖耕牛,都会受到严厉的处置,轻者戴枷或杖刑,重者发配充军。《清稗类钞》中的一则笔记记载,“常宁王词卿仁而爱物”,当地有个姓阳的人,养的耕牛跛了足,便卖给一个屠户,屠户拉着牛去宰杀,路上被王词卿遇到,王词卿问这牛卖多少钱?屠户故意抬高价格说价值百金,且不讲价。王词卿大怒,手指屠户道:“私宰耕牛,律有明禁,你怎么敢如此?马上把牛还回去,不然我就要报官了!”屠户一听十分害怕,赶紧服软说好话。王词卿掏钱将牛买下,带回家中,告诉家人好好养活,不要再让它干重活,然后把姓阳的叫来申斥道:“耕牛跛足了就卖给屠户,难道忘记了它没有跛足时为你出的力吗?人的天良怎么能如此丧尽!”姓阳的连连认错,此后乡里再无人敢贩卖耕牛了。

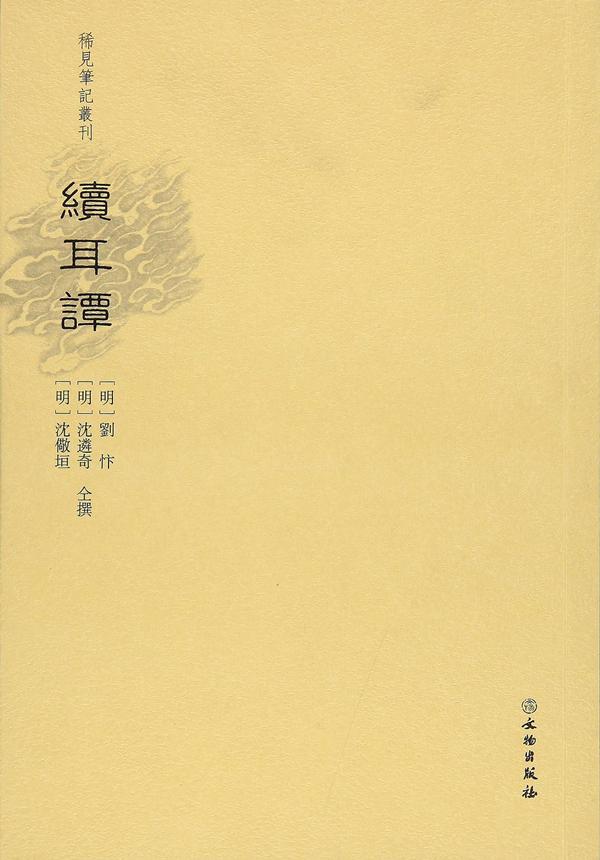

《续耳谭》

二、杀害母牛,牛犊报仇

既然救牛有“赏”,那么屠牛、虐牛甚至吃牛肉就难免有罚。

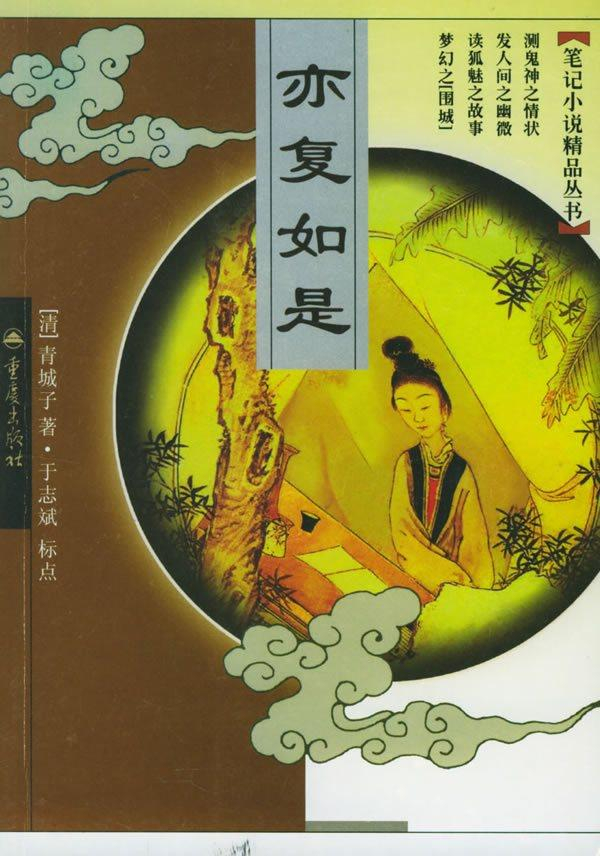

《亦复如是》

江西德安县的王甲和李乙二人就没他这么走运了,钮琇在《觚剩》中写道:这两个人在赶集时看到一头母牛,发现母牛有身孕,李乙便劝王甲买下,“是费一牛价而获二牛也”。王甲听了他的话。过了几个月,母牛产下一头公牛犊,又过了些时日,这头公牛犊长得无比健壮,而母牛则日渐衰老。李乙又给王甲出主意说,既然这头母牛不能再耕作,干脆将它杀了,把肉卖掉,既省了饲料的钱,又能赚一笔。王甲觉得他言之有理,便依言行之。公牛犊失去了母亲,垂泪不止,每次出去耕田,只要看到李乙便怒目而视。有一天,乡人散牧于野,公牛亦在其间。李某恰好从田边走过,公牛犊突然冲过来,一头撞向他,“以角刺其腹,腹溃而死”。李乙的儿子报了官,由于牛是王甲的,王甲只好倾家荡产赔偿,“耕业尽废”。

明代笔记《集异新抄》中写过一则虐牛者遭恶报的事例:万历乙卯年七月廿四日,有一雷忽然击中金山塔下的三个人,片刻,三人全都苏醒过来,其中一人“齿牙尽落,遍身青黑”,不停地喊腰疼。有认识他的人,说他是淮安人,经常贩牛过江,有不再能耕田的老牛,他就将其牙齿拔掉,冒充牛犊卖钱,没想到今天竟遭雷击。人们扶他上了船,送他回家,他的腰疼愈发严重,“腰下尚缚卖牛钱千文”,等船靠了岸,他竟然死去。

吃牛肉遭报应者,在古代笔记中比较少见,毕竟牛肉是古人常用的肉食,完全禁止是做不到的,所谓报应云云,只能对一些特定人群“起效”。钱希言在《狯言》中写一个法号荆山和尚的僧人,寓居在寿圣寺,每天木鱼不敲、经书不念,只知道混迹于市肆,大碗喝酒、大块吃牛肉,“至暮醉饱而归,率以为常”。这一年的中元节,寿圣寺里造盂兰盆斋,而荆山和尚醉醺醺地闯进道场,“荤酒之气,触忤诸佛菩萨,即为护法伽蓝神所击,立跪而死”。第二天早晨,很多人得到消息,进道场一看,只见他“双手犹擎向天而跪如故”。

三、偷牛救人,喜获耕牛

俞樾在《右台仙馆笔记》中记同治庚午年发生在湖北咸宁的一件事:当地发生虎患,有个姓盛的小孩子在郊外放牛,突然一只老虎扑了过来,“儿从牛背坠地,牛以身庇之,奋其角与虎斗,不胜”,幸亏其他牛来相助,那头猛虎才悻悻而去。姓盛的小孩子总算保住了一条命,而挺身维护他的那头牛却因伤势太重,不治而亡。于是盛氏家族的长老聚集在一起,说这是一头义牛,“买棺敛之,穴地葬之,且为作佛事”……

牛虎相斗,现实中并不鲜见,所以此事大概与前面那些一望即知是杜撰的笔记不同,很可能确有其事。其实说到牛对人的“恩情”,就算不以身斗虎,仅耕田这一项,也绝对值得感激,所以有些作者在笔记里对杀牛者,不仅要追责几代,甚至追责几世。

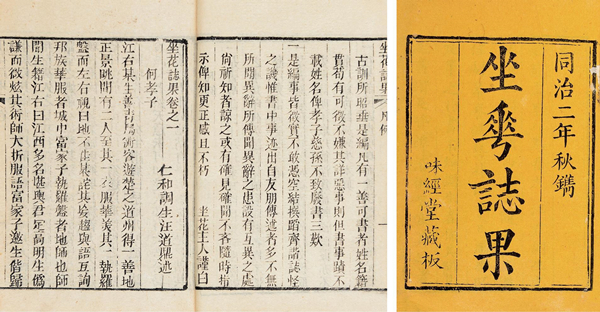

《坐花志果》

有趣的是,如果仅仅是“用牛”而不是“杀牛”,那么无论经历怎样曲折,往往别有劝善的意义。《亦复如是》里就有这样一篇笔记:乾隆五十年,各地爆发牛疫,健康的耕牛价格极其昂贵,“非十余金不能得”,恰是春耕时节,很多农人望着亟待开垦的田地,欲哭无泪。有兄弟俩“牛病死,再买再死,力竭无策”,见邻邑有一富户,家中耕牛甚多,便商量去“借”一头,“农事毕即潜驱还”。于是他们俩商量好各自的任务,弟弟负责偷牛,哥哥在半路接应。黄昏时分,弟弟潜入富户家中,藏在梁上,预备夜深人静,再赶出一头牛带走。谁知他因为不熟悉人家房间的布局,藏身的地方离内室太近,“灯光时射栏上,屏息不敢动”。约二更后,弟弟隐隐听到屋里有人在哭泣,接着响起窸窸窣窣的声音,他下梁蛇行,“伏窗外,以口水湿窗纸小眼窥之”,登时大吃一惊!“见一妇正悬梁,手足犹牵动。”弟弟忘了自己的“身份”,大呼救命,惊醒了全家人,及时把那妇人救了下来。直到这时,大家才发现家中多了一个外人,弟弟只好坦承了自己预备偷牛的事情。家中老者说,悬梁女子乃是他的儿媳,因为一些事想不开,如果不是你及时呼救,只恐她已一命呜呼,“君既歉牛,任择一奉赠”。于是弟弟喜滋滋地牵上牛,找见哥哥,一起回家种地去了。

我很喜欢这个故事,因为故事里的人们有几分牛一样的忠厚和质朴,弟弟做小偷的动机只是为了种地,在濒临他人生死的紧要关头挺身而出,绝不含糊,老者知恩图报,不因他人道德上的瑕疵而做全盘否定……也许是过去的一年看到了太多因为观点不同而横眉立目、恶语相向,便更觉品质敦厚的可贵:留几分善心,耕一片春田,自然会有个好收成。

举报成功