来源:医药佐料

报告摘要

我国将是全球最大的眼科市场,培育全球最大的眼科公司

眼睛是人体最重要的感觉器官,眼部结构精细,即使轻微损伤,都可能引起结构改变,导致视功能的减退,甚至完全丧失,严重影响人类身体健康和生活质量,加重家庭和社会负担,威胁社会经济生产活动,是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。我国政府和居民对眼科医疗的重视程度持续在提升,需求还处于不断释放的阶段。

由于我国人口基数大、人口老龄化程度高以及近视发病率全球第一等等,我国将会成为全球最大的眼科市场;跟其他医疗细分赛道相比,眼科产品和服务又将相伴人的一生,不同年龄段有不同的眼科需求,包括视光、屈光、老花、白内障、眼底等。2019年中国眼科市场规模已超1000亿元,预计未来保持约15%增长,中长期假设人均年支出500元,中国眼科市场规模也将达到7500亿元。

眼科赛道受益标的:爱尔眼科、爱博医疗、昊海生科、康弘药业、欧普康视、兴齐眼药等眼科服务、药品、器械厂家(排名不分先后)。本篇深度报告主要从产品线(业务)角度进行分析梳理。

我国眼科产品型企业尚处于发展早期,未来将不断丰富产品线,空间大

目前我国大部分眼科龙头主要依赖单一品种,比如角膜塑形镜对于欧普康视、人工晶体对于爱博诺德、康柏西普对于康弘药业等。未来眼科企业将不断增加SKU,产品包括但不限于——隐形眼镜、EDOF/多焦点人工晶状体、护理液、清洗液、飞秒设备、ICL晶体、眼部注射器、手术刀等等,还是蓝海市场。

展望全球与未来,我们认为缺口即是机会,我国眼科公司还有很长的路可以走,尤其对于目前已经上市的公司来说,首先已经拥有了行业内的先发优势,其次也拥有着品牌和资本的优势,将通过内生(合作)研发或外延发展,抓住市场发展的最佳窗口期,快马加鞭地扩充产线和布局终端,实现跨越式发展。

爱尔眼科等眼科医疗服务企业最受益于行业发展红利

爱尔眼科等医疗服务企业是眼科赛道的流量入口,其成长性不在于单个业务或单个产品、手术的增长率,而是整个眼科市场的渗透率和优质眼科医疗服务企业市场份额的提升。假设某一视光产品增速下滑,但对于视光的渗透率和市场份额还有很大的空间,随着行业的发展,未来将会有新的产品、服务、理念诞生,持续推动民营眼科医院发展;随着基层医院的下沉,费用持续下行,大量单体医院的净利率还有较大提升空间,未来或实现利润增速快于收入增速。

风险提示:医疗安全事故;降价风险;国产厂家研发进度迟缓;疫情持续不可控等

报告正文

1、 眼科医疗市场:厚雪长坡,百花齐放

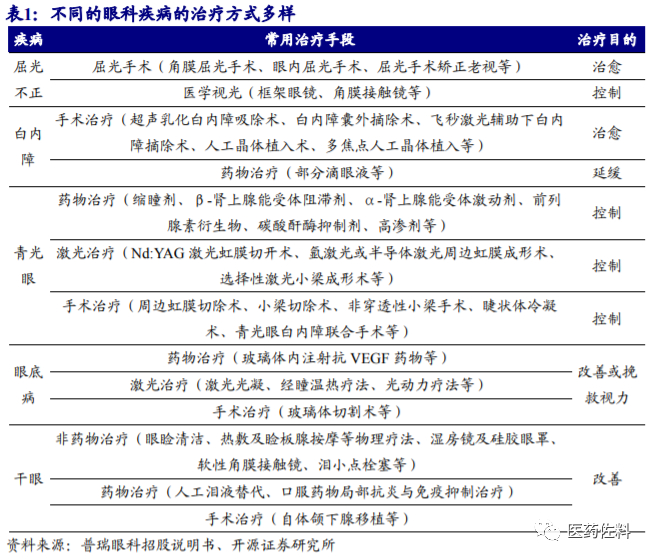

眼睛是人体最重要的感觉器官之一,能够接受外部的光刺激,并将光冲动传送到大脑中枢而引起视觉。眼部结构精细,即使轻微损伤,都可能引起结构改变,导致视功能的减退,甚至完全丧失,严重影响人类身体健康和生活质量,加重家庭和社会负担,威胁社会经济生产活动,是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。我们认为我国政府和居民对眼科医疗的重视程度持续在提升,需求还处于不断释放的阶段。

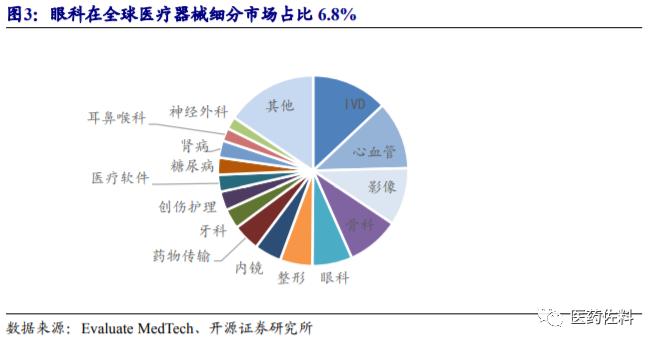

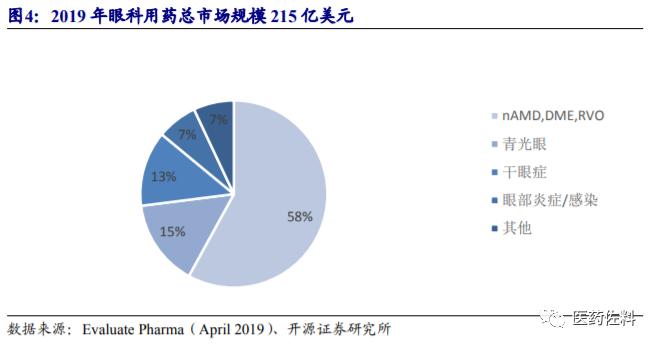

眼科医疗市场一般分为3个部分,眼科器械、眼科用药以及眼科服务。最先出现在我国投资者视野中的领域是眼科服务,以爱尔眼科、华夏眼科等民营医院为代表描绘了一个红火的医疗细分市场,其次是眼科用药和眼科器械,成长空间还很大。

我们估计我国眼科器械和用药出厂端的市场规模合计约在250~300亿之间,主要增长点来自于视光、眼底和干眼等细分领域创新产品上市和需求增长。根据医械研究院《2019中国医疗器械蓝皮书》,眼科高值医用耗材是指用于眼科疾病治疗的高值医用耗材,产品主要包括人工晶状体、人工视网膜、人工玻璃体、人工泪管、人工角膜、硬性角膜接触镜等,按产品使用类别划分,眼科高值医用耗材可以分为眼内用耗材、眼表用耗材和其他耗材。2018年我国眼科高值医用耗材市场规模约为76亿元,同比增长16.92%。据金氪咨询资料,2018 年我国眼科药物行业市场规模约 178.9 亿元。

我国眼科医疗服务当前的市场规模已经超过1000亿,并快速向2000亿发展。占比最多的眼科医疗市场规模在2012年-2018年间持续增长,复合增长率高达14.72%,而其中民营眼科医院市场规模在此间由80亿元增长到201亿元,复合增速20.23%,公立眼科医院规模则由465亿增长至882亿,复合增速为13.66%,此间民营眼科医院增速较快,持续进行着高速扩张,在这样的增量市场中,在未来也存在多个增长点。

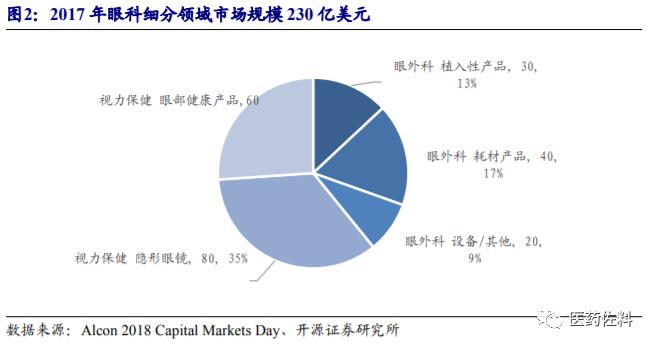

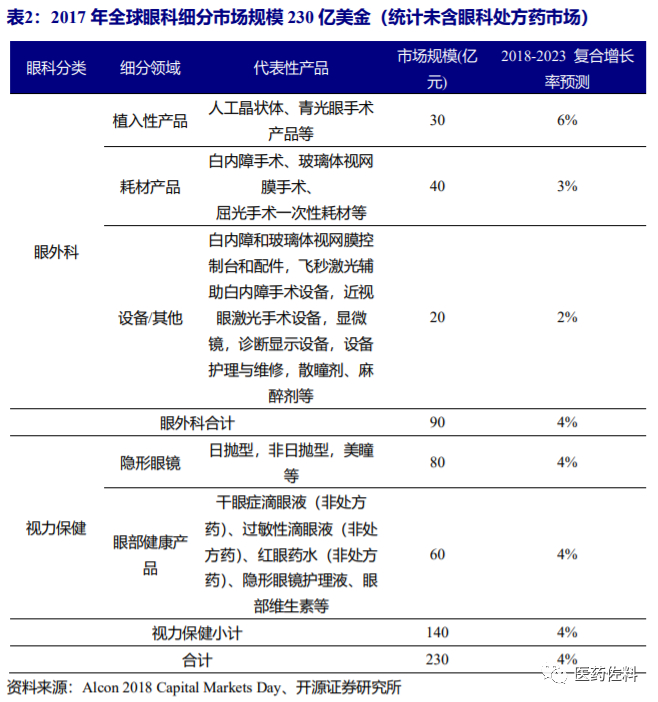

根据全球领先的眼科医疗公司爱尔康公司(Alcon, Inc.)的报告及估算,2017年全球眼科医疗器械市场规模达230亿美元,预计2018年至2023年复合增长率为4%。眼科包括眼外科和视力保健两大领域,其中眼外科包括各类眼外科手术(白内障手术、玻璃体视网膜手术、青光眼手术、屈光手术等)的产品、耗材和设备,视力保健包括隐形眼镜和各类滴眼液。2017年眼外科市场规模约90亿美元,预计2018年至2023年复合增长率为4%,其中植入性产品、耗材产品、设备及其他市场规模分别约为30亿美元、40亿美元、20亿美元。2017年视力保健市场规模约140亿美元,预计2018年至2023年复合增长率为4%,其中隐形眼镜、眼部健康产品市场规模约为80亿美元、60亿美元。在细分领域中,植入性产品(人工晶状体、青光眼手术产品等)预计增长率6%,将成为增速最快的细分领域。

从眼外科具体产品分布来看,在植入性产品中,人工晶状体为最主要的细分领域,目前单焦点人工晶状体市场占比较大(超过50%),但是未来多焦点、Toric等其他类型人工晶状体增速将更快。在耗材产品中,白内障手术耗材占比最大,其次为视网膜手术,最后为屈光手术耗材。在设备及其他领域,诊断显示设备占比最大,其次为白内障手术设备、视网膜手术设备、屈光手术设备等。

展望全球与未来,我们认为,对于我国的眼科上市公司来说,隐形眼镜、眼科设备、近视矫正产品以及很大一部分的人工晶状体的高值耗材尚未得到充分的开发,还被进口企业掌握绝大部分市场。缺口即是机会,我国的眼科公司还有很长的路可以走,尤其对于目前已经上市的公司来说,首先已经拥有了行业内的先发优势,其次也拥有着品牌和资本的优势,可以通过内生研发或项目研发,理应抓住市场发展的最佳窗口期,快马加鞭地扩充产线或布局终端,实现跨越式发展。

1.1、 眼科行业增长至少有4个驱动力

人口老龄化和人均寿命增长使得眼疾容忍度下降。老花眼及白内障等若干眼科疾病均与年龄有关。截至 2019 年底,我国 65 周岁及以上人口已达 17,603 万人,较上年新增 945 万人,占总人口的 12.6%,较上年新增 0.7 个百分点。随着人口老龄化日益加重,越来越多的人会得白内障,同时,随着人的寿命延长,能从人工晶体手术中受益的程度也越来越大,甚至有百岁老人也接受白内障手术。

生活方式改变使得眼科需求提升。随着电子屏幕在生活中超高频出现,全球范围内近视增长速度加快。随着近视防控手段出现和普及,近视防控市场未来将异军突起。防控同时,人们希望消除佩戴眼镜给日常生活带来的不便,尤其是运动、美妆等普及度提升,人们对脱镜的需求越来越强,故屈光手术市场也将进一步得到发展。

新技术的诞生和应用促进实现更多眼科需求。晶体置换手术及屈光手术等技术的发展,更多创新升级的产品落地,使得覆盖的眼科人群得以不断扩大,比如高度近视人群可以受益于ICL手术,老视患者能够使用三焦点人工晶体提升视力等,眼科市场随之不断扩容。

居民消费能力提升。近年来,随着国民经济的发展,我国居民可支配收入水平持续上升,人民群众健康意识也在不断增强,使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了有效提升。2018 年全国居民人均可支配收入 28,228.00 元,比 2013 年增长54.16%;2013 年至 2018 年我国人均医疗费用从 2,327.37 元上升至 4,236.98 元,增长率达 82.05%,高于全国居民人均可支配收入的增速。

1.2、 爱尔康全球收入超60亿美金

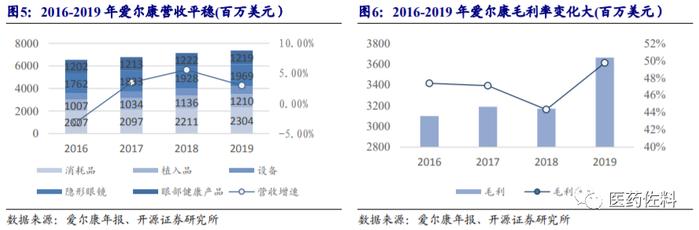

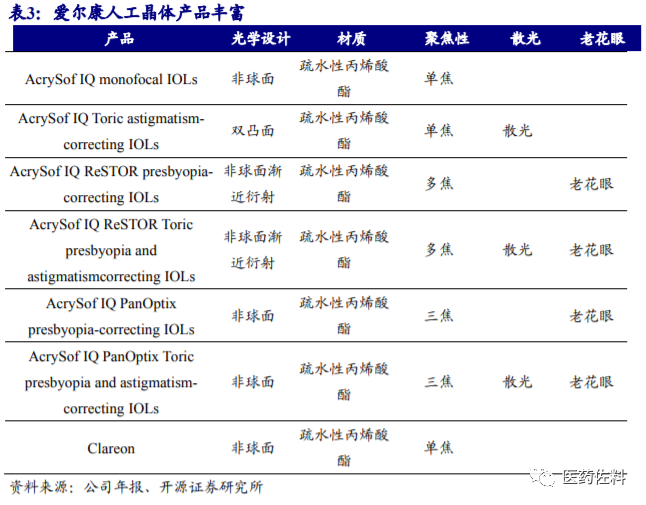

爱尔康的产品分为隐形眼镜业务和手术业务,隐形眼镜业务包括隐形眼镜与眼部健康产品,手术业务包括眼部手术过程中需要的消耗品、植入品和设备。

隐形眼镜的销售增长主要是由DailiesTotal1连续三年两位数的增长带动的,同时因为人们越来越偏好一次性隐形眼镜,隐形眼镜护理液与可重复使用镜片销量下降;手术业务的营收增长主要由人工晶体等产品带动,虽然单焦人工晶体销量下降,但更先进的多焦人工晶体,如AT-IOLs、PANOPTIX需求更加强劲。

爱尔康于2019年8月27日宣布获得FDA批准,在美国首次商业推出AcrySof IQ PanOptix 三焦点人工晶体,这是美国患者接受白内障手术的第一个也是唯一一个三焦点晶体。而且在欧洲上市达4年,产品推出后,迅速获得市场认可,带动当年手术业务增长。

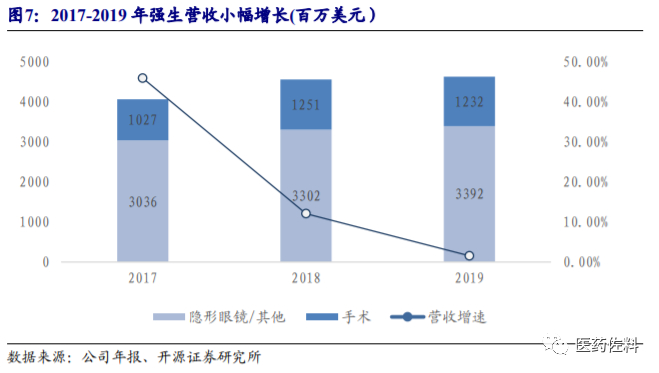

1.3、 强生全球收入超46亿美金

2016年9月17日,强生公司以43亿美元的价格收购雅培公司(Abbott Laboratories)旗下医疗光学部门Abbott Medical Optics,包含雅培公司旗下白内障手术、激光矫视手术以及消费者视力保健等部门中的眼科产品。

近年强生眼部业务增长主要是由ACUVUEOASYS隐形眼镜类中每日一次性镜片的推动的。外科手术的增长主要是由美国以外地区白内障的严重程度推动的,但美国国内的竞争压力加大,国内销量的下滑部分抵消了这一增长。

强生全视目前构建了基于优异疏水型TECNIS平台的全系列IOL产品线,包括:1)单焦点TECNIS ZCB00,预装型PCB00及相应的Toric产品;2)单焦点增强型TENCIS Eyhance:术后获得不亚于传统双焦点的视觉效果;3)景深延长型Symfony及相应的toric产品:首创产品;4)景深延长增强型Symfony Plus;5)多焦点TENCISTMF及相应的Toric产品;6)景深延长混合多焦点TECNIS Synergy:双眼的离焦曲线要明显优于Symfony以及Symfony Plus。

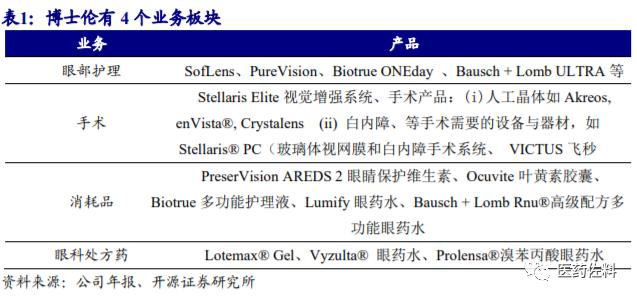

1.4、 博士伦全球收入超47亿美金

博士伦提供视力保健、眼科药品、白内障和玻璃体视网膜手术三大业务,包括隐形眼镜,镜片护理产品,眼科药品,眼内镜片以及其他眼睛外科手术产品在内的眼睛保健产品系列。2019年博士伦收入的上涨来自产品销量和平均实现价格的增加,新品Lumify的发布所需要的广告等费用使利润率下降。

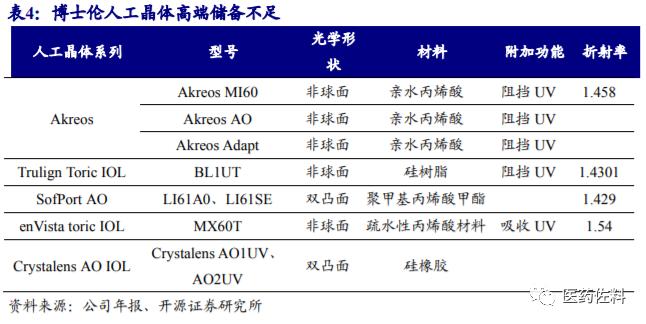

博士伦在高端晶体布局上目前表现不如其他三家,还没有拿得出手的第一梯队的三焦点人工晶状体或类似产品。博士伦的CrystalensAT45是美国FDA唯一批准的可调节人工晶状体,但仍存在调节力有限的问题,其它大部分处于研发的早期阶段。因此迄今没有可安全植入眼内、真正具有足够可调节能力的人工晶状体问世。

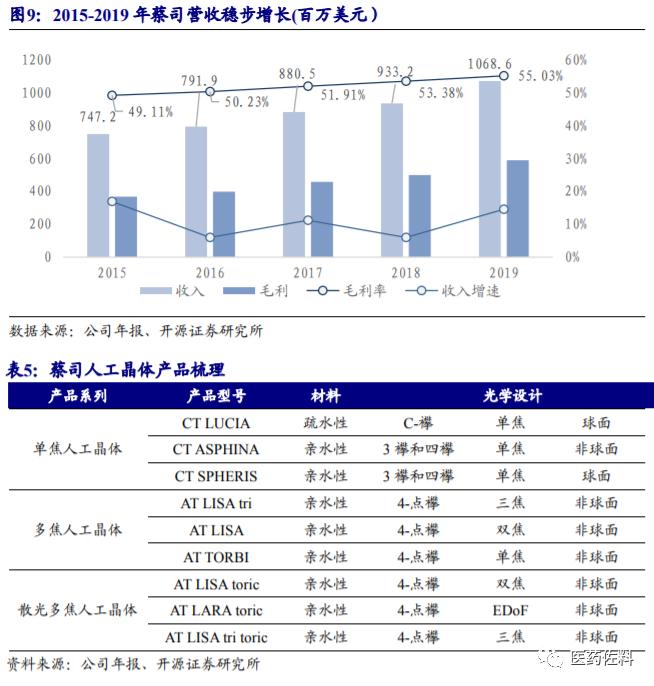

1.5、 蔡司全球收入超10亿美金

蔡司眼部业务包括眼部基本诊断、白内障、青光眼、视网膜、角膜和屈光、FORUM 眼科影像管理系统。近年来,蔡司的医疗技术部门发展迅速,随着白内障、青光眼、屈光不正等疾病的高发,眼科设备与眼科手术两部门均表现出良好的发展态势。眼科手术的需求推动眼科业务的增长,诊断设备与系统以折射激光系统带来的利润最为突出。

2、 爱尔眼科:推动我国眼科行业发展的民营眼科医院代表

2.1、 爱尔眼科:10年超10倍增长

爱尔眼科是2009首批登录创业板的28家公司之一,在上市10年的时间里,营收和净利润增长也超10倍,公司内生增速预计稳定在20-25%左右。随着业绩增长,资本市场对公司模式以及所处赛道的认知加深,从而接受度大大提升,公司也由上市初的 69.29 亿市值增长至当前的千亿市值。

2009年-2013年,爱尔眼科主要通过自有资金或公开募资完成网点布局,平均每年新增7家眼科医院。但2012年的“封刀门”事件直接对爱尔眼科后两年业绩产生了一定影响,营收增速放缓。2014年后,引进产业基金,借助杠杆力量,上述扩张提速明显,营业收入增速加大。2010~2019,营收和利润的年均复合增速27.72%和28.02%。2019年,营收99.90亿元,利润20.22亿元。

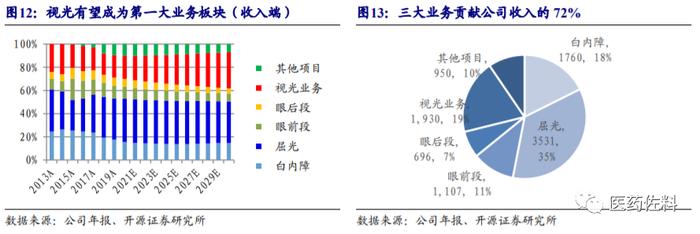

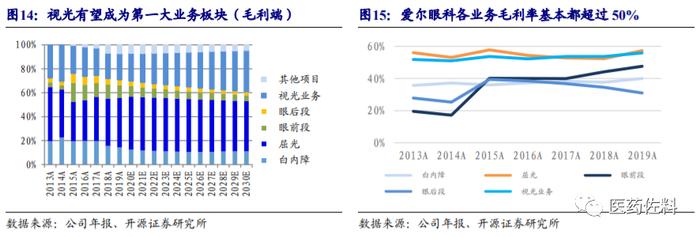

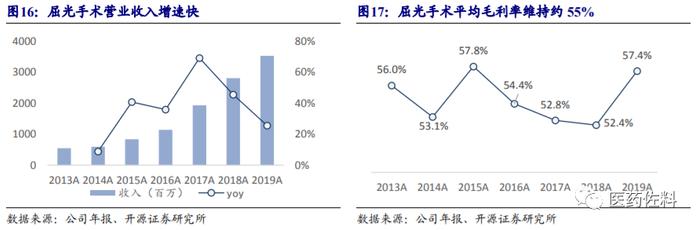

2.2、 爱尔眼科:屈光、视光业务增速较大,三大项目毛利结构占比提升

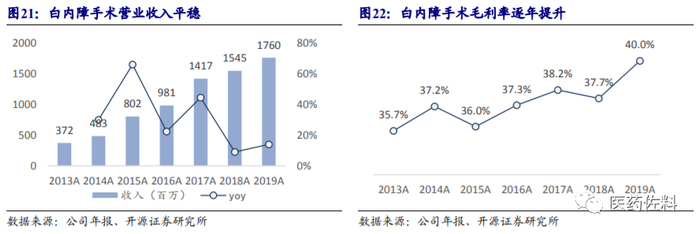

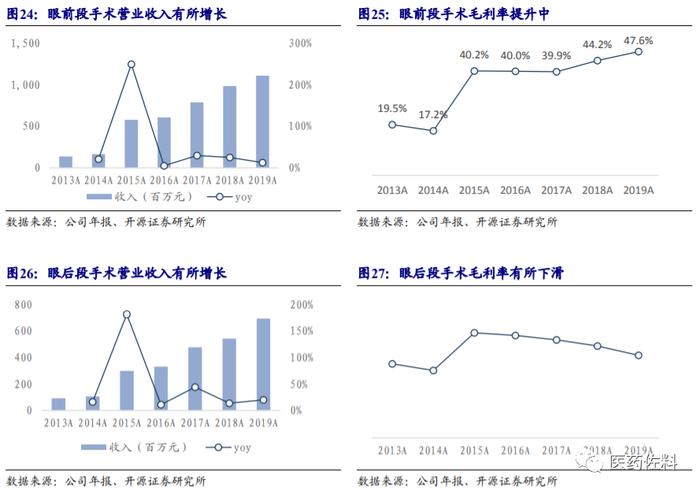

公司主导业务为屈光手术、白内障、视光业务,三大业务贡献了公司收入的72%。屈光业务为公司第一大业务,增速与公司增速相当。增长主要是手术量增加以及全飞秒、ICL等高端手术占比进一步提高,形成量价齐升的局面。另一方面也源于公司加快了对各地县级医院屈光科室的建设;视光业务经历了先减少再增加的发展历程,近年来受益于近视综合防控政策,配镜量稳定增长和消费升级、公司品牌影响力逐步提升;白内障收入增速逐年放缓,主要原因是白内障项目受医保政策的控制,手术量的增速阶段性放缓。

近年来占营业收入比重较高的屈光项目、白内障项目、视光服务项目毛利率全线提升,2019年分别上升5%、2.41%、0.45%。除眼后段手术业务外,其余业务板块的毛利率均有不同幅度的提升。公司毛利率持续提升的原因与视光、屈光等消费升级项目带来的结构优化与量价齐升密切相关。高毛利项目占比上升能够让核心业务在升级迭代的过程中始终保持较高的盈利水平。视光业务的角膜塑型镜、屈光业务的定制屈光手术等高端业务的推广迭代使得屈光及视光项目在十年间始终维持 50%以上的高毛利率。

2.2.1、 爱尔眼科:屈光手术量价齐升,为公司第一大业务

爱尔眼科屈光手术技术主要包括准分子、全准分子、飞秒、全飞秒、ICL 晶体植入等各类技术,为公司第一大业务。前几年,公司屈光手术增速较快,但近两年增速有所下滑。2019年公司屈光手术收入35.31亿元,同比增速达26%,毛利率保持在50%以上且提升到历史最高值。由于各医院手术量快速增长的同时全飞秒、ICL等高端手术占比进一步提高,形成量价齐升的局面。

公司加大对各地县级医院加快屈光科室的建设力度,通过搭建眼视光门诊中心、社区爱眼 e 站等同城诊疗小型网点以及云诊疗平台等拓宽了覆盖人群和转化能力

2.2.2、 爱尔眼科:视光业务增速加快,为公司第二大业务

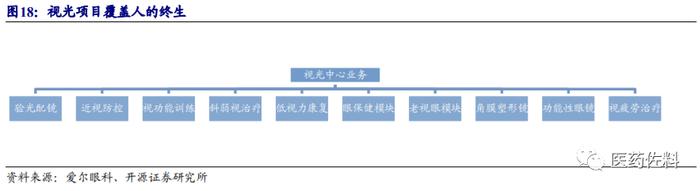

视光服务伴随一个人的一生,从小儿斜弱视、近视到老视,待开发、抢占份额的细分领域很多。随着视光服务的专业化提升,医疗属性加强,眼科医疗系统的视光服务将大大冲击传统眼镜店的经营

2019年爱尔眼科视光业务收入19.30亿元,同比增31%,成公司第二大业务。毛利率逐年上升,始终保持在50%以上。其中,角膜塑形镜业务占比35%左右,毛利率并非显著高于整体水平,主要是除了产品采购成本外,还有人力成本影响。

未来视光业务发展趋势:1)增加视光项目:各医院视光服务不断提升,视光产品得到不断的完善补充,促进了视光配镜量的稳定增长及消费升级;2)下沉:爱尔眼科继续加快完善各省区域内分级诊疗体系,通过设立眼视光门诊部、“爱眼e站”的模式加快纵深布局。到2020年爱尔眼科将在全国范围内开设超过1000家视光中心,未来随着渠道下沉和基础市场的大开,未来视光项目极有可能成为爱尔眼科集团的第一大业务。

2.2.3、 爱尔眼科:白内障手术收入增速放缓,客单价情况持续走高

2015年以前,受益于国家防盲治盲政策,国家加大了对白内障诊疗的投入,白内障手术曾是各项手术业务中增长最快的业务,但是也是因为国家严格管控,多数白内障手术面向基层,因此白内障手术的毛利水平属于中等区位。近年来,白内障项目受医保政策的控制,手术量的增速阶段性放缓。随着消费转型升级,白内障业务转型升级取得突破,复明性白内障向屈光性白内障升级,如高端多焦晶体、飞秒白内障术式等应用增加,确保了该项目的稳定增长。由于业务转型升级,白内障业务的客单价情况也是持续走高,9年复合增长 6.19%。白内障手术毛利率呈上升趋势。

对于白内障手术,我们始终坚定认为增速放缓不代表空间收窄,只是大众认知和消费升级进度问题。随着技术进步、产品创新以及患者对白内障手术的认知加深,一方面,复明性白内障会向屈光性白内障升级,如高端多焦晶体、飞秒白内障术式等应用增加,另一方面,老龄化和寿命提升,长期来看会使得白内障手术人群大幅提升。

飞秒激光白内障手术中国平均占比为1.1%,全球平均占比2.8%。2019年数据,爱尔集团已经达到了2.8%的飞白手术量占比。从我国眼科学术会议调研发现,我国对飞秒激光白内障手术的推动力度非常大,爱尔眼科为其中的领头羊,LenSx飞秒白内障装机量全球第一,全国占比30%,全国手术量占比50%。

2.2.4、 爱尔眼科:眼前/后段手术

眼前段手术即为对眼球前段部位病变所采取的手术治疗手段。项目包括青光眼、角膜病、眼整形、斜视、干眼等。眼前段手术占公司营收份额较小,年增长保持稳定,2019年眼前段收入11.07亿元,同比增13%;眼后段手术即为对眼球后段部位病变所采取的手术治疗手段。项目包括眼底病、玻璃体切除和单纯视网膜脱离手术等。眼后段手术占公司营收份额较小,年增长保持稳定。2019年眼后段收入6.96亿元,同比增28%。

眼前后段手术术式相对复杂,对医生资源依赖程度较高,早前公司品牌力相对较弱时,对国内中高端医生资源吸引有限。近两年随着公司品牌力的逐步提升,对现有公立医院体系医生吸引力逐步增强,如眼底病治疗在爱尔眼科体系内增长显著。毛利率水平属于各大术式当中较低的,主要原因是眼后段疾病的大部分手术被医保覆盖,价格相对较低。

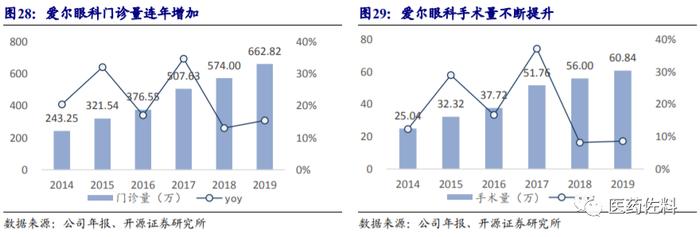

2.3、 爱尔眼科:延续量价齐飞的趋势,毛利率同步上升

爱尔眼科门诊量和手术量量均维持稳健增长,近两年有所放缓。爱尔眼科门诊量及手术量10年间翻了6倍,2009年到2018年门诊量CAGR24.51%,手术量CAGR22.62%。而医疗消费升级及医改提升诊疗费和手术费的大趋势下,爱尔眼科的客单就诊费用也在逐步提升。按总收入计算出19年平均客单价1380元(门诊与手术均值),同比增长约9%。2019年全年门诊量662.82万人次,同比增长15.56%;手术量60.84万例,同比增长7.76%。

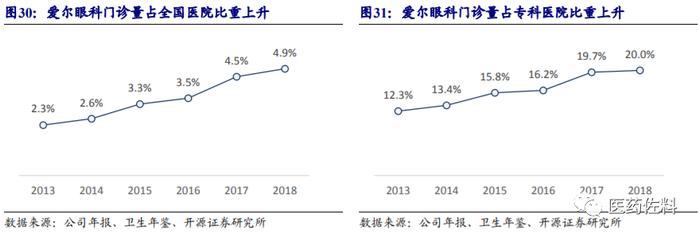

爱尔眼科门诊量占全国医院及专科医院比重逐年上升。截至2019年,在上市公司和公司并购基金体内,爱尔眼科已在中国大陆30个省市区建立300余家专业眼科医院,覆盖全国医保人口超过70%。仅上市公司层面数据显示,爱尔眼科门急诊量在全国医院的占比稳步增加,截至2018年,占比全国5%、民营医院20%。

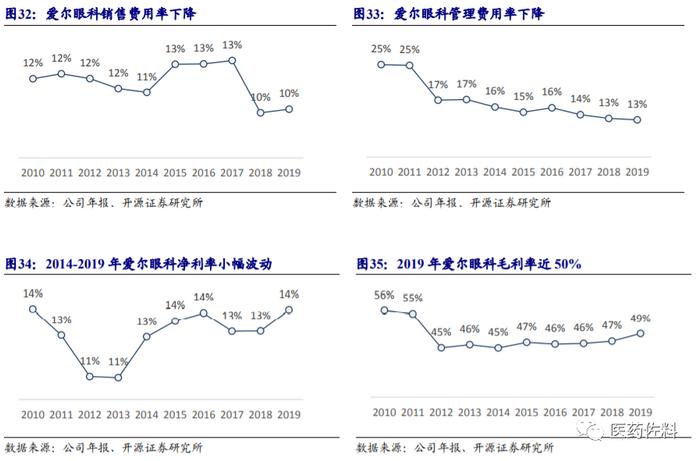

爱尔眼科近年管理费用率整体下降,毛利率小幅度提升。规模效应带来销售费用率、管理费用率有所下降。毛利率有所上升,提升的原因与视光、屈光等消费升级项目带来的结构优化与量价齐升密切相关。

2.4、 爱尔眼科:净利率提升

截至2019年底,爱尔眼科集团公司拥有境内医院105家、门诊部65家、并购基金旗下医院275家+门诊部37家。截止于2020年1月,公司合计拥有590家眼科医疗机构,其中中国内地484家,欧洲86家,东南亚12家,中国香港7家,美国1家。形成体内稳健、体外加速发展的格局。

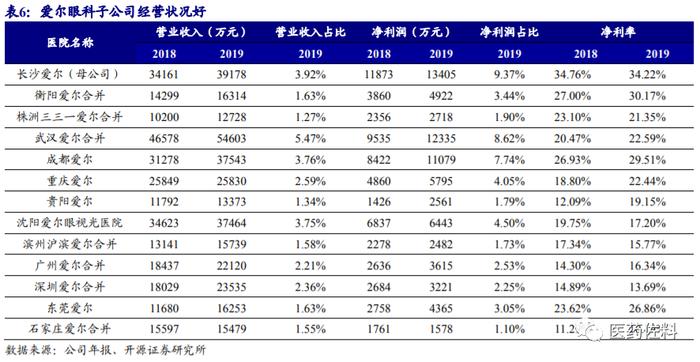

近年来,体内成熟医院稳步发展。其中前十五家医院净利率大于10%,为公司贡献了很大一部分盈利。单点医院平均营收和净利润也分别增长到上市初的2.47和2.10倍。其中,长沙爱尔(母公司)净利率较高的原因包括规模效应大、品牌传播力大以及所得税较少等,具有一定特殊性,也不乏很高的参考性。我们认为伴随着子板块的持续增长,公司的净利率会逐步提升,因为眼科手术的规模效应十分突出,一个医生通过合理安排,单日开展手术量理论上可以达到百十台;另外费用率也会随着新医院成熟、品牌效应增长等下降。

3、 近视矫正:产品日益增加

3.1、 近视已成为全球重点问题

近年全球近视率加速提高,受到了各国政府的重视。过去近视通常被视为亚洲问题,这种局面当前已经改变。眼科权威杂志Ophthalmology于2016年发布了一篇轰动全球的文章,文章指出估计2000年全球有14.6亿人患有近视和1.63亿高度近视患者,而2050年,将有47.58亿人患有近视(占世界人口的49.8%)和9.38亿高度近视的人(占世界人口的9.8%)。

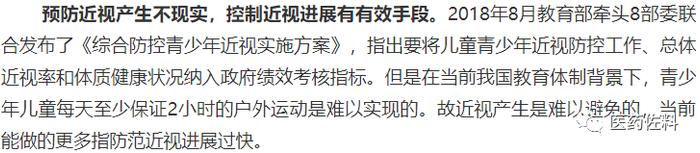

其中,亚洲地区近视率极高。2000年,亚太地区最高达到46.1%,预计2050年,东南亚、东亚和亚太地区都将超过60%。而新加坡和中国是全球近视率最高的国家。新加坡青少年近视率70%,成人近视率80%。而我国,在经过111.74万人(1033所幼儿园、3810所中小学校)筛查后,国家卫生健康委疾控局发布数据显示,2018年,全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中,一年级近视率15.7%,六年级近视率59.0%,初一近视率64.9%,初三近视率77%。高三年级学生高度近视,也就是近视度数高于600度,在近视总数中占比达到21.9%。

美国的近视率也在快速提升,引起了政府和相关协会的重视。当前美国的近视率超过40%,而且这个数字还在以惊人的速度增长,尤其是在学龄儿童中。根据AmericaOptometric Association(AOA)的2018年开展的美国Eye-Q调查,近1/4的父母就有一个近视孩子,大约3/4的近视孩子在3至12岁之间就被诊断出近视。与高企的近视增长率相反的是,调查显示58%民众对此并不知情,且将近1/3的人不了解任何控制近视的方式。

我国具有最大的近视产品市场和研发、推广动力。由于亚洲国家的近视率位居全球最高,近视的危害也最大,因此近视问题在这些国家得到国家、学术界最大的重视是很合理的,未来近视药品、器械也应该在亚洲推进最快,尤其中国、新加坡等地区。

近视,尤其是高度近视,产生的后续危害很大。虽然近视可能听起来并不严重,实际上一旦产生问题且未及时治疗,可能使眼睛面临多种威胁视力的疾病,包括视网膜脱离、白内障早期发展、黄斑变性、青光眼甚至失明。

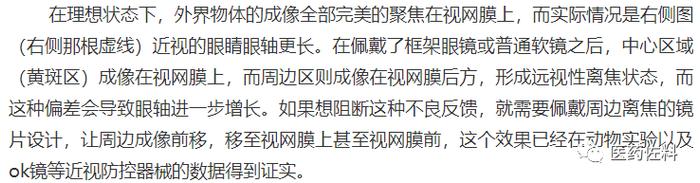

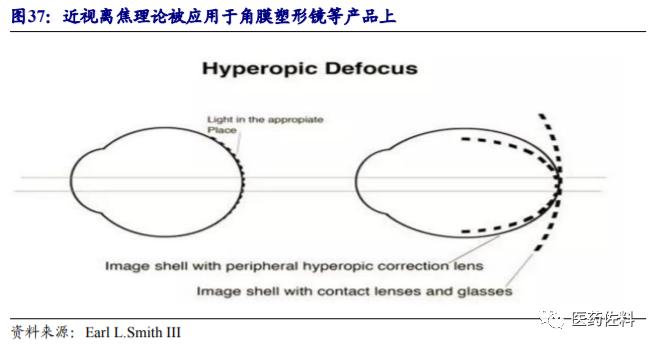

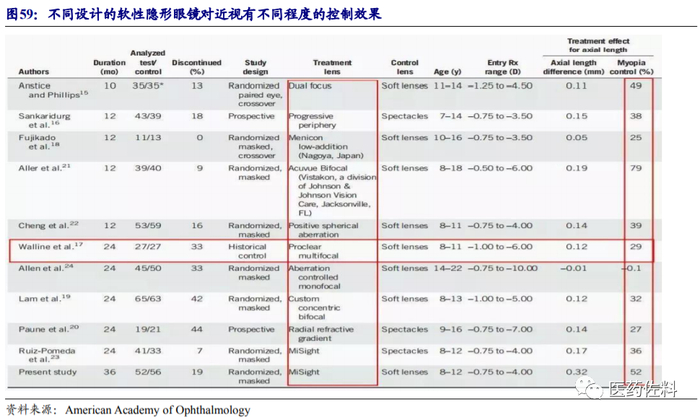

3.2、 周边离焦理论:近视矫正器械理论基础

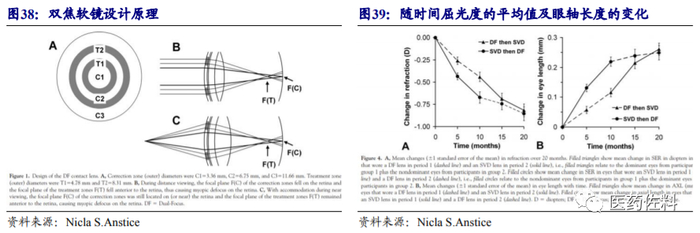

Nicla S.Anstice等人的研究采用了双盲对照,试验组(双眼中的一眼)为环形设计双焦软镜(DF),对照组(双眼中另一眼)为单光普通软镜(SVD),十个月后左右眼交换,再戴十个月。结果显示,双焦软镜明显抑制近视增加(抑制度数55%,抑制眼轴42%)。

在使用Focus Progressives,CIBA Vision(视康)镜片与框架眼镜对照一后,结果显示,框架组度数增加0.84D,而离焦软镜组只增加0.54D,眼轴长度的增加也由框架组的0.39mm 降至离焦组的0.24mm。

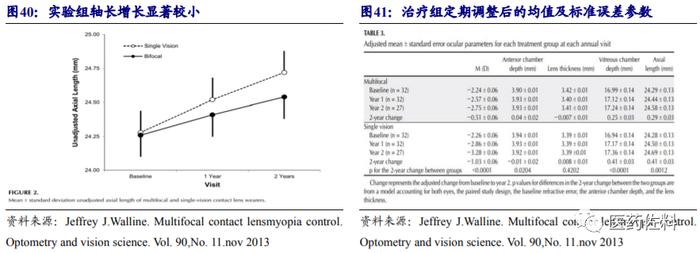

Jeffrey J.Walline等人的研究使用库博coopervision proclear multifocal“D”对照强生日抛Acuve,结果显示,两年普通软镜组近视增加1.03D,而离焦设计组只有0.51D(近视增幅控制率50%),普通软镜组眼轴增长0.41mm,离焦设计组增长0.29mm。

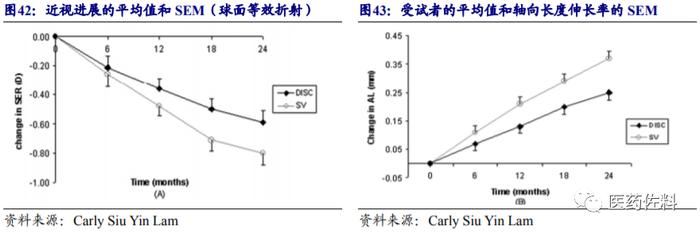

香港理工大学自行设计的双焦软镜(DISC),中心看远同心圆设计,全矫和离焦区50:50,离焦量+2.50D,对照组为单光软镜(SV)。随访两年,近视度数增长0.3D/年(试验组)VS 0.4D/年(对照组),眼轴0.13mm/年(试验组)VS 0.18mm/年(对照组)。实验还发现离焦软镜的控制效果和佩戴时间呈正相关,即离焦软镜每日佩戴时间越久,控制效果越好。

Philip Raey在2016年比较了OK镜和离焦软镜以及常规框架眼镜的控制效果,OK镜使用美国CRT,离焦软镜使用日抛misight和自行设计的双焦+2.0D的软镜。结果表明OK镜和离焦软镜都有良好控制效果(分别1.17D/年降到0.09D/年,离焦软镜是1.15D/年降到0.10D/年)。

3.3、 角膜塑形镜:技术相对成熟,渗透率提升空间大

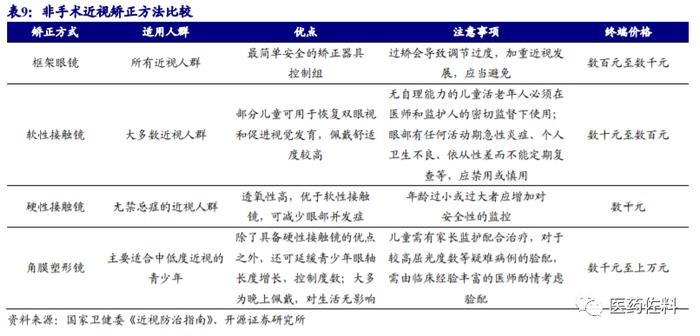

角膜塑形用硬性透气接触镜(以下简称“角膜塑形镜”,俗称OK镜,即Orthokeratology Lens)是目前市场上的近视矫正器械之一,不仅可以矫正视力,还可控制度数增长,主要在晚上佩戴,不影响白天的正常生活,由于是非手术方法,其可逆性强、安全性较高,用户主要定位于8~18岁的儿童和青少年。成年人也可以使用,但基于成年人眼球已经发育完成,佩戴角膜塑形镜起不到控制近视进展的作用,故当前并不推荐。

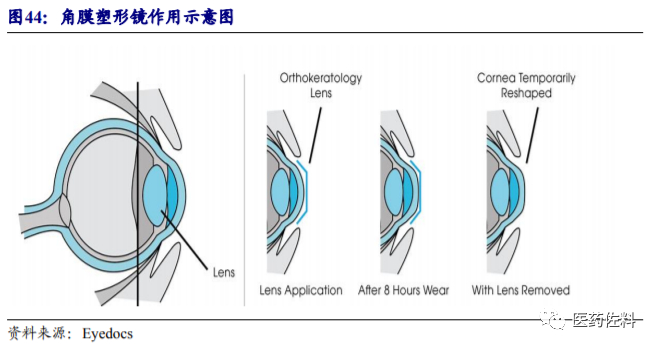

OK镜通过改变角膜形状实现近视矫正。OK镜的名字“角膜塑形镜”已经简单明了地指出了其作用机制,通过高透氧材料和镜片的“逆转几何”设计,即镜片曲率中央平坦周边陡的特殊设计,以机械压迫或按摩的方式,使角膜中央曲率半径变大,从而达到减少角膜屈光力的目的。一般需要晚上佩戴足8个小时,就可以起到白天脱镜效果。与激光手术效果相似,但与激光手术不同,角膜塑形术产生的效果是临时性及可回复的,且不需要对较模进行切割,是非手术摘掉近视眼镜的有效可逆性治疗方法。

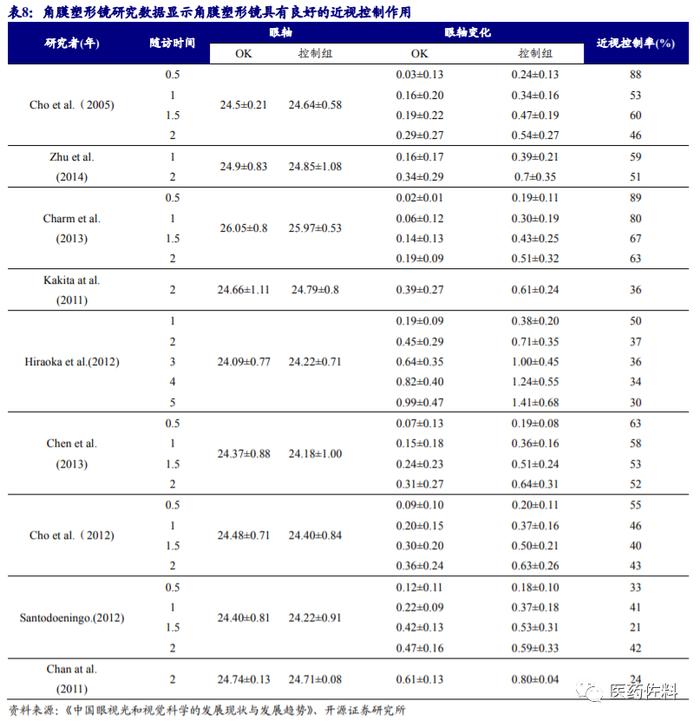

角膜塑形镜可有效控制近视增长。国内外诸多临床研究显示(表8),角膜塑形镜能够有效控制眼轴增长,控制近视增长率在40%~60%之间,是目前所有干预近视进展的光学方法中最有效的方式。从下表可看出,角膜塑形镜在佩戴后的半年内可达到明显的近视控制效果,此后两年时间,虽然控制率有一定下降,但仍能保持在30%-40%以上,部分高达50%-60%。

3.3.1、 角膜塑形镜:白天不需要戴眼镜

OK镜有自己的独特优势。相对于传统的非近视矫正方法,最突出的特点是产品具有延缓近视加深的作用,且白天不需要佩戴任何近视矫正产品,从而获得更好的体验。OK镜最吸引近视消费者的地方在于:1)白天不需要佩戴眼镜,既有利于开展篮球、游泳等运动,对于爱美人士而言,又可以免去框架眼镜对外貌的影响,毕竟眼妆是面部最关键的部分;2)有效控制近视进展。随着越来越多近视控制产品的出现,OK镜将不再是唯一一款近视控制产品,但是,白天不用佩戴框架眼镜和隐形眼镜的优势是巨大的。毕竟,在电子屏幕充斥和加班较久的日常生活中,隐形眼镜不宜佩戴过久。

镜片边缘设计影响佩戴舒适度。对于绝大多数儿童,OK镜是一种十分安全的防控近视手段,但也不可避免的存在的一些风险,比如影响眼表的正常生理状态,可能引起初戴不适、结膜炎、角膜上皮病变、角膜感染、眩光及对护理产品过敏等并发症。部分儿童或有不适感,不舒适主要来自异物感,归因于镜片边缘和眼睛的接触。镜片边缘对舒适度的影响很大,一方面是厚度,一方面是圆润度。厚度需要做取舍,比较薄会舒适一些,但容易碎,圆润度则需要通过圆弧切削技术来解决,跟工艺水平高低相关。

3.3.2、 角膜塑形镜:国内行业格局

我国是角膜塑形镜全球最重要的市场之一。目前,全球主要的角膜塑形镜制造商大多已布局了中国市场,形成了3家国产+6家进口格局,且预计至少3年内将保持,因为角膜塑形镜属于3类医疗器械,上市前必须完成严格的临床实验。

我国规定以申请角膜塑形镜上市为目的的临床试验应是前瞻性、随机对照临床试验,1)临床试验应当在两个或者两个以上医疗器械临床试验机构中进行,如按照同一临床试验方案在3个以上(含3个)临床试验机构实施的临床试验将视为多中心临床试验。对照用医疗器械应选择中国已经批准上市的同类产品,其主要功能原理必须与受试产品一致,配戴方式必须一致,不建议采用历史对照或非平行对照;2)角膜塑形镜随机对照试验为与对照产品进行的1:1的不少于100对(200个受试者)的临床试验;3)角膜塑形镜的临床试验随访时间至少为12个月;4)入组对象的近视度数为4.00D或更低。这一要求是在欧普康视产品梦戴维上市后才提出的,故当前梦戴维成了适用范围唯一能够达到-6D的角膜塑形镜产品。

另有2个国产厂家已经或即将申报临床。美国E&E Optics Inc也曾有产品在中国销售,不过2013年注册证到期后未再继续注册。目前产品注册证仍在有效期之内的共有9家企业。另外已知有2家国产企业正在研发过程中,其一为昊海生科及其附属公司,利用自主研发的光学设计系统,基于子公司Contamac的高透氧材料,研制了新型角膜塑形镜产品,已完成注册检验,正式进入临床试验阶段;兴齐眼药的角膜塑形镜产品研发及车间项目建设按照进度实施,该项目的临床前研究进展顺利,部分产品进入生物相容性试验研究阶段。

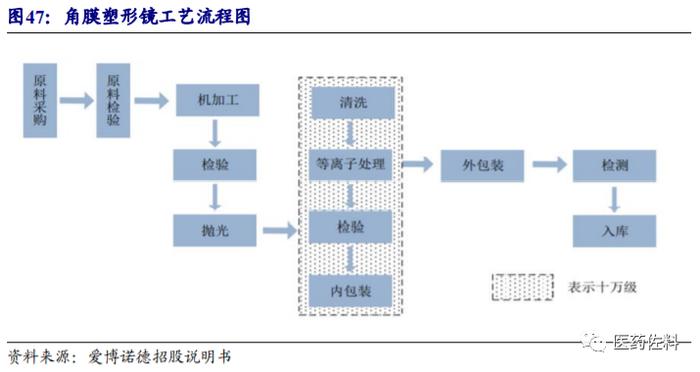

3.3.3、 角膜塑形镜:百亿级别的医保外市场

产品价格包含服务费用。消费者市场上关于角膜塑形镜收费高的原因主要有以下几点:1)高透氧材料成本高,仅个别公司可以供货;2)设计专利的费用:技术开发成本、并需要持续投入研发;3)复杂工艺,包括磁悬浮数控机床、免抛光切削工艺、等离子表面处理等;欧普康视DreamVision镜片由日本进口全自动化高精度仪器加工,镜片质量精良、稳定;4)一副塑形镜不仅仅包括镜片费用,还包括配镜前的检查和佩戴后任意时间的复查。实际上我们从角膜塑形镜厂家的毛利率、净利率水平可以看到,产品生产的成本相对于定价并不算很高,但是的确,角膜塑形镜理应给医疗服务机构服务费,而这些费用实际上包含在产品中,而不像欧美国家是另算的。仅从产品价格的角度来看,我国的角膜塑形镜价格并不高于欧美国家,我们认为作为一门赚钱的生意,即使未来有更多的品牌出现,价格也将比较稳定。

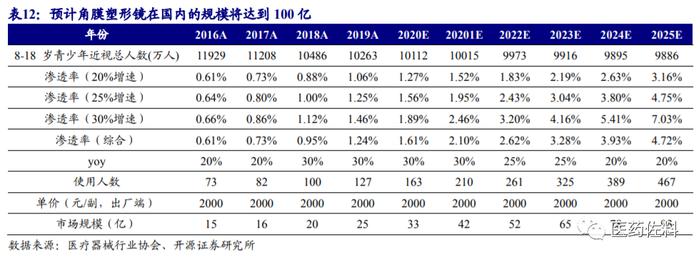

这是一个至少百亿的市场。根据中国医疗器械行业协会眼科及视光学分会数据显示,2018年我国角膜塑形镜的使用量为64万副,在中国在校青少年群里的渗透率仅为1%。假设以20~30%的增速区间来计算渗透率,到2025年为止,渗透率水平将达到3%~7%。鉴于当前渗透率着实较低,我们认为往后几年行业增速至少仍将保持在20%及以上。如果按照出厂端一副角膜塑形镜均价2000元估计,未来将达到百亿级别。并且,角膜塑形镜具有很强的消费升级属性,进入医保的概率较小,故实际上随着产品不断迭代升级,预计价格将保持一定稳定性.

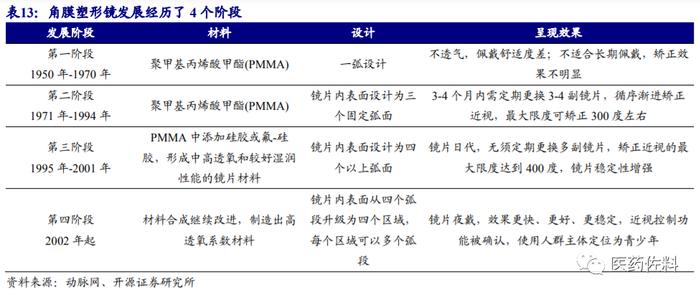

3.3.4、 角膜塑形镜:设计发展历程及材料

角膜塑形镜对材料的透氧性要求高。角膜塑形镜大多在夜间佩戴,由于角膜组织中没有血管,维持生理功能所需要的氧气几乎全部由角膜表面的泪液层提供,当配戴角膜塑形镜时,氧气需要先透过角膜塑形镜才能够抵达泪液层。此外,夜间闭眼状态下,泪液层能够获得的氧气水平比睁眼状态要低得多。衡量透氧水平的指标是透氧性,又称为Dk,即在规定条件下,在单位压差的作用下,通过接触镜材料单位厚度的氧气流量,通常用来描述接触镜材料的透气性。角膜塑形镜镜片对材料的透氧性能相当高,材料决定了其透氧性能,关系着使用的安全性。

9个产品的材料主要有Boston系列、Paragon HDS 100、Roflufoncon E,分别来自Bausch & Lomb、Contamac以及Paragon。根据爱博诺德披露,其已于2017年启动了角膜塑形镜材料的研发,并与外购材料进行测试对比,符合一致性评价标准;目前公司已获得了药监部门批准,可以使用自制原材料生产角膜塑形镜;昊海生科在2017年收购了Contamac,2019年,Contamac自主研发的新一代高透氧角膜接触镜材料Optimum Infinite通过美国FDA核准上市,透氧率超过180,是目前全球透氧率最高的视光材料之一。

3.3.5、 角膜塑形镜:设计工艺体现产品差异

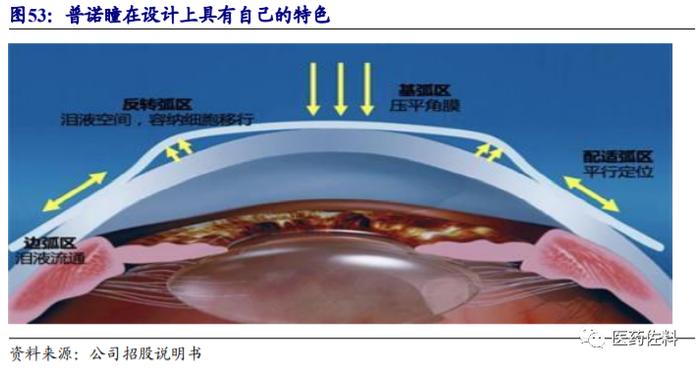

角膜塑形镜镜片设计体现差异性。角膜塑形镜之所以能达到塑形效果,就是因为镜片进行了特殊设计。设计方式决定了镜片可矫正的度数范围、矫正效果和佩戴的舒适性,关系着使用的有效性。几乎所有产品都已采用第四代四弧区反几何设计,不同品牌在各个弧区的细节处理上有所不同,以达到与角膜地形不同程度的匹配,最终决定其矫正度数的范围和佩戴体验。举一些例子,1)普诺瞳角膜接触镜的基弧区采用与角膜面形表达式一致的非球面设计。反转弧采用非同心设计,保证泪液储存空间,提供稳定的塑形效果。定位弧区也非球面设计,并根据中国人眼大样本量调查结果研发,适应更广泛的人群,可降低验配时选片的操作难度;2)阿尔法(Alpha Corporation)的定位弧区分为2段,主要目的是使镜片得到更良好的中心定位;3)欧几里得(Euclid Systems Corporation)已采用微电脑控制的空气动力磁悬浮车床进行切削制作,减少车床电流共振干扰,提高加工精密度,增加镜片表面光洁度,免除抛光工艺,相对的矫正效果、佩戴舒适度也会更好一些。

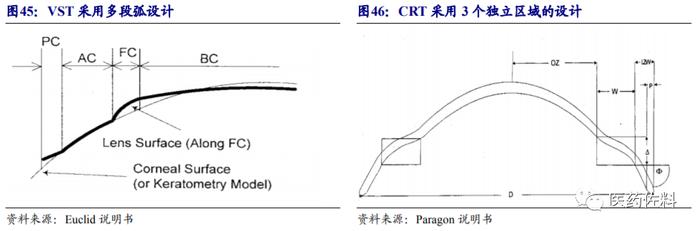

角膜塑形镜的镜片设计大体上分为2种,分别为VST(vision shaping treatment)和CRT(corneal refractive therapy)两种。由于FDA仅批准了两种镜片设计,因此一般也根据镜片设计把OK镜叫做CRT或者VST。角膜塑形镜的镜片设计是其技术核心,也是体现验配医生水平的关键点之一。镜片的内表面并不是一个球形,而是很多不同弯度的弧段圆滑的拼接起来,验配即根据患者的眼睛来个性化调整这些弧段的参数。

-VST:多弧段设计,分别为基弧BC、反转弧RC、定位弧AC、周弧PC。基弧区是压平角膜的直接作用区,其弯度决定了需要矫正的度数。周边的3段弧用来辅助压平和定位。每段弧都可以单独调整。多段弧设计更能实现个性化定制,如韩国露晰得镜片的散光设计可以做到200度;梦戴维因为工厂就在国内,个性化定制的程度更高,可实现很多复杂案例的验配。

-CRT:打破了传统的反几何多弧设计,仅分为3个更精简的独立区,即基弧BC、反转区RZD、着陆角LZA,3个区域互不影响,都可独立调整参数,故加工稳定度好(误差小),而且由于弧段少,衔接少,更少出现夜间佩戴不适。

3.3.6、 角膜塑形镜:专业人员需求

角膜塑形镜从2001年起进入严格监管阶段。国家药监局、原卫生部相继出台管理办法,明确了角膜塑形镜从生产、经营到验配机构、监管部门等各环节的管理措施。根据规定,验配角膜塑形镜的医院必须是二级及以上医疗机构,医生要具有中级以上眼科医师职称,并且参加省级卫生行政部门或省级卫生行政部门委托专业学术团体组织的相关知识培训且考核合格者。此后,行业进入规范发展阶段,并在近几年来国家密集发布的青少年近视防治政策措施中,迎来新一轮机遇。

角膜塑形镜以儿童和青少年用户为主,配镜流程如下:配镜前,眼科医生会对患者进行视力检查、角膜曲率半径计测、角膜形状分析检查、裂隙灯显微镜检查、眼底检查、眼压测定等10余项检查,以确认患者是否适合佩戴角膜塑形镜,并为适合佩戴者选择合适的试戴镜片,以及收集镜片定制的各项参数提交给制造商。配镜后,患者还需定期复查,并高度重视镜片清洁,以防止发生感染。

专业眼视光医师人才相对缺乏。根据美国AAO统计,全美共有3.9万名视光学医师、1.8万名眼科医师。以3.15亿美国人口来计算,每万人口拥有1.23名视光学医师、0.57名眼科医师。两者比例为2.2:1。以此推算,我国需要30万视光学医师,但目前统计下来,全国合格的视光学医师仅有3万,人才缺口显而易见(全国眼科浦江论坛暨眼科新技术研讨会,2018)。在眼视光人才培养上面,温州医科大学发挥了至关重要的领头羊作用。从1988年开始,成立了眼视光专业,后发展为眼视光医学部,32年内培养了很多学生,包括3年制的视光技术、4年制的视光学、5年制的眼视光医学,教育体系很完善。就学制来看,最推崇五年制,只有五年制以上才能拿到执业医师执照、进行规培,具有验配签字权。目前全国有21所大学有眼视光医学专业,28所大学有眼视光学专业,80多所有眼视光技术专业,中山大学、复旦大学、北京大学等都在推进眼视光教育,教育部还专门成立了眼视光的教学指导委员会,我们认为此举将有效填补人才缺口。

3.3.7、 欧普康视:第一家国产OK镜厂家

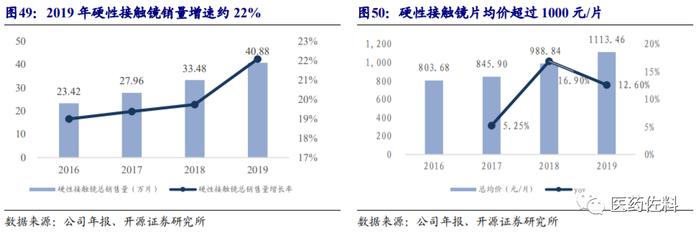

头部品牌格局形成,欧普康视市占率第一:从2018年的中国角膜塑形镜配镜量来看,欧普康视、露晰得、欧几里得、亨泰、阿尔法的市占率分别为24%、22%、18%、15%、14%,CR5 市占率合计为93%。2016~2019年,欧普康视硬性接触镜销售增长率年均20%,2019年销量突破40万片;同时硬性接触镜片总均价从2016年的804元上升到2019年的1113.5元。

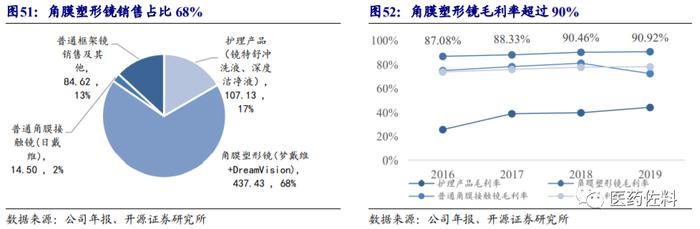

2019年,欧普康视角膜塑形镜类产品销售占比为68%,是各业务占比中最高的;同时2016年-2019年角膜塑形镜销售毛利率都高于其他业务,并保持稳步增长,2019年角膜塑形镜销售毛利率为90.92%。

角膜塑形镜的用户有2类,一是消费者,二是医生,好产品不仅要做到深入消费者,还需要打动医生;从出厂到触达消费者的整个环节,则还需要考虑到经销商,经销商的积极性也起到了至关重要的作用。

欧普康视更匹配个性化定制需求。OK镜为个性化定制产品,具体参数需对不同消费者进行相关特殊检查和规范验配流程后,针对不同矫正需求和眼部特点确定,属于非标类产品。相较于进口厂家约半月以上的较长制作周期,欧普康视占据有本土地利优势,可将周期控制在一周左右。据悉欧普康视可完全做到个性化定制,而其他许多品牌都是通过库存片的方式挑选参数接近的镜片,在个性化上欧普康视更进一步。

优质售后服务增加品牌信赖度。欧普康视为客户提供了免费定期复查,并开发了可供诊所验配点使用的第四代简易硬镜抛光机,大幅提升了自身产品的返修效率。公司于2017年开发了可远程监控消费者戴镜情况的小梦管家APP,使随时随地监控用户角膜安全成为可能。

积极组织行业峰会,搭建交流宣传平台。角膜塑形镜主要依赖行业展会、研讨会、学术会议以及公司培训等方式进行宣传。公司积极参与组织各高峰论坛、展会,积极接触行业内知名专家,以求未来为公司的新产品站台。截止 2019年,公司已经举办了93期验配师培训,培训人数近万人,举办了3期中级技术培训会,累计举办了46期,培训人数约5000人。在产品营销方面,举办了一次经销商年会和二次商学院,参会的经销商及一线技术人员分别超过1000人和400人,对技术体系的强化和新产品宣传起到推动作用,也给各地合作伙伴提供技术和营销经验的交流平台。

自建视光中心结合公司验配师,相辅相成。欧普康视于2017年定下5个省份设立10个区域技术中心,共设70家社区服务网点的营销服务网络建设计划,在业务开展较好的地区,尝试西方普遍采用的视光服务诊所化、社区化的服务。截止到2019年,欧普康视拥有160家视光服务终端。同时,公司在全国已进入约900多家验配点,有超过90万用户。欧普康视所大力建设的社区服务网点不仅可为所在区域用户提供视光检查、试用体验等服务,同样可提供售后复查、镜片维护等服务。欧普康视还可利用网点为医生、视光师提供培训和实习的场所,协助培养专业人才,将核心人才掌握在手中。

此外,欧普康视围绕视光逐步丰富SKU。例如,1)2019年上半年,公司正式推出DreamVision产品系列的日戴角膜接触镜DreamVisionGP,将减少中周部远视离焦、不规则角膜验配简易化、减少镜片厚度以提高使用舒适性,以及智能化设计调整和自动化生产等技术特点融合一体。综合了日戴RGP所有优秀的技术优势和良好临床效果优势,兼具智慧验配和自动生产等特点,镜片设计更加轻薄,边缘设计更加贴合,初步推出后受到许多有经验的医生、验配技术人员的认可,用户也普遍反馈佩戴舒适度明显提高;2)公司推出了解决戴镜操作难点的“戴镜托”,成为验配师和戴镜者戴镜助手,缩短了新配戴者的适应周期,利于角膜塑形镜的推广与应用;3)2019年下半年,公司正式推出DreamVision环曲设计镜片,进一步丰富了DreamVision系列高端镜片系列;4)“镜特舒”硬镜超声清洗仪:采用优选恒温设计,中高频空化、脱气排氧全方位超声清洗技术,使得硬性角膜接触镜的日常清洗真正实现自动清洗洁净,其智能化、人性化的设计和良好的清洗效果成功解决了用户日常保养清洗的便捷性;硬性接触镜护理液:实现了硬镜护理液的国产替代。该产品具备清洗、杀菌、除蛋白和存储的功能外,还兼备保湿效果,保障使用者的舒适、安全和健康。

2020年,欧普康视继续实施可持续发展的战略,通过三条途径拓展业务:一是继续通过学术推广、技术培训、升级服务提高现有产品的销售;二是通过加强自主研发、合作研发、投资入股等方式推动产品升级和新产品的开发;三是通过投资经销商推动营销服务终端的增加和覆盖面。凭借战略和产品优势,预计欧普康视在未来2-3年内没有新增的竞争对手。

3.3.8、 爱博诺德:第二家大陆OK镜厂家

2019年,公司普诺瞳®角膜塑形镜获得CFDA注册证。普诺瞳采用了高透氧材料,使用到的氟硅丙烯酸酯聚合物材料的透氧系数高达125×10-11(cm2/s)【mlO2×(ml×mmHg)】,使眼睛在配戴塑形镜时仍能获得较多氧气,提高安全舒适性,保护角膜组织与细胞,安全塑形;基弧区非球面设计。属于国际原创专利保护技术,提供优化的周边离焦,提升角膜塑形镜在近视控制功能方面的有效性和稳定性。另外,该产品还应用了反转弧非同心设计、定位弧非球面设计、低温大气等离子处理等一系列专利技术,不仅使镜片提供稳定的塑形效果,也增加配戴舒适性。

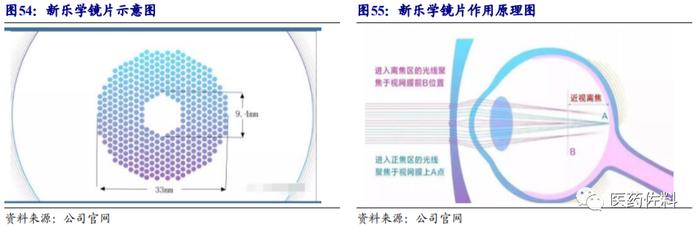

3.4、 新乐学镜片:控制近视增长的框架眼镜

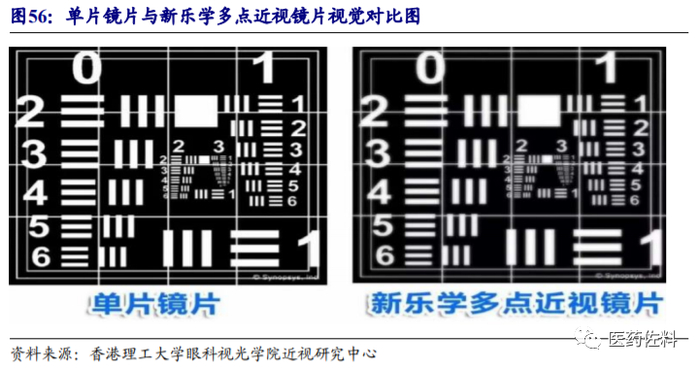

新乐学镜片全称为多区正向光学离焦镜片(D.I.M.S),是香港理工大学研发并由豪雅(HOYA)公司生产的一种框架光学镜片,联合研发6年,于2018年7月上市。现有的研究认为,如果外界物体在视网膜上的成像落在视网膜之前,可以抑制眼轴的增长,但如果所有像都落在视网膜之前,人眼就是离焦状态,视力会很模糊,所以这个镜片就采用396个小透镜,让透镜部位的光线聚焦在视网膜前,而中央区和透镜间隔区还是落在视网膜之上,这样既可以确保视力清晰,又可以有一部分的“近视性离焦”,这个设计思路和另一款近视防控产品Misight软性隐形眼镜有异曲同工之妙。从下图可以看到,经过小透镜的区域,光线会聚焦在B处,而通过中央透明区以及小透镜间隔区的光线会聚焦在A处。这样就可以形成比较充分的“近视性离焦”。

镜片的中央区有一片像“蜂窝”一样的小透镜,这片区域的直径约33mm,在蜂窝小透镜中央还有一个更小的区域是空白的,也就是透明镜片,这部分的直径大概9.4mm。加工后的成镜,通过特定角度可以看到蜂窝状小网格,但日常外观基本正常。

新乐学镜片具有以下特点:控制效果不劣于OK镜:控制近视度数增加效果高达59%;控制眼轴增长效果高达60%;适用人群更广:OK镜每年费用在1万元左右,而且要求近视度数不能太高,年龄必须8岁以上,更换时间1~1.5年;新乐学镜片费用在3000元左右,适用于18岁以下青少年儿童,近视度数在一千度以内都适用,近视性散光的青少年儿童也可佩戴,但是远视患者不能佩戴。等效球镜度改变超过0.50D,则要更换新镜片。缺点:由于旁中心区域小透镜的影响,视力清晰度及对比敏感度有可能会稍有下降;上市时间有限,还需要更多数据和推广。

2018年,爱尔眼科与豪雅光学展开临床研究合作,聚焦中国青少年对这款镜片的适应性和可接受度,结果表明:DIMS镜片中央视力与传统单光镜片无异;中周部离焦区对视力有一定影响(青少年平均下降3个字母,成人平均下降1.5个字母),且无法在一周内适应;主观视觉症状亦以中周边视物不清为主,但发生频率不高;总体而言,我国青少年对DIMS镜片有90%的满意度,临床反馈较好。

3.5、 MiSight镜片:具有近视控制作用的软镜

MiSight软性隐形眼镜是库伯光学研发,并于2019年通过FDA批准允许在美国上市。MiSight具体是指由中央的光学矫正区(全矫)和周边一系治疗区(全矫的基础上加+2.00D的近视离焦)及矫正区组成的双焦隐形眼镜。各光学矫正区外圈直径分别为C1:3.36mm、C2:6.75mm、C3:11.66mm;各治疗区外圈直径分别为:T1:4.78mm、T2:8.31mm。无论视远or视近,其矫正区的成像F(C)均落在视网膜上,而治疗区成像F(T)均在视网膜前,从而引起近视离焦。研究发现,远视性离焦可致眼轴增长从而加深近视,而近视性离焦可延缓或逆转眼轴的增长,从而控制近视的发展。

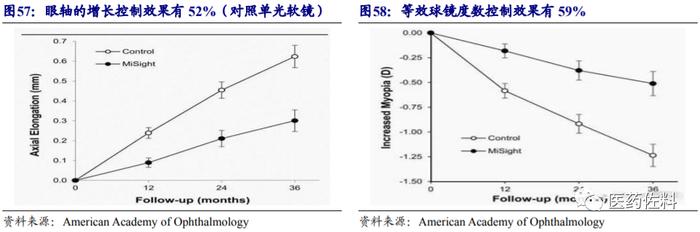

MiSight日抛型软性接触镜同样也是用近视性离焦来控制近视的进展,与单焦软性隐形眼镜相比,其对近视的控制效果非常显著。3年之内,配戴MiSight日抛型软性隐形眼镜的患者中,41%近视无进展(等效球镜度改变≤-0.25D),18%等效球镜度改变超过-1.00D。

MiSight实验组睫状肌麻痹下等效球镜度的改变在戴镜12月时较对照组低0.40D,近视控制效果达69%;24月时低0.54D,近视控制效果达59%;36月时低0.73D,近视控制效果达59%。在戴镜12月时,MiSight实验组的眼轴变化0.09mm,而对照组为0.24mm,相差0.15mm,近视控制效果可达63%。在24和36月时,实验组和对照组的眼轴变化之差分别为0.24mm和0.32mm,近视控制效果分别可达53%和52%。最佳矫正视力分别为Misight/对照组(−0.03±0.06/.–0.05±0.07logMAR)无明显差异。超过90%的受试者认为MISight软性隐形眼镜摘戴容易且佩戴舒适。且在研究过程中,无严重的眼部不良事件发生。两组有几位出现异物感、角膜点染、无症状角膜炎性浸润、结膜下出血等,通过停戴和相应处理。软镜较角膜塑形镜等硬性眼镜异物感更小,更易被接受,软性隐形眼镜可能会成为控制近视的一股新潮流。

3.6、 低浓度阿托品:唯一有望控制近视进展的药物

3.6.1、 低浓度阿托品:有效控制近视、轴长

SNEC和SERI挖掘了阿托品并奠定了低浓度阿托品的研究基础。新加坡国立眼科中心(SNEC),从1990年开始运作,是新加坡公共健康体系指定的国立中心,也是提供专业眼科服务方面的先驱与协调者,着重于优质的教育与研究;新加坡眼科研究所(SERI),创建于1997年,是新加坡眼科与视力研究的国立研究所,已经成为新加坡最大的研究机构之一,也是亚太区最大的眼部研究所。SERI直接隶属于SNEC、Duke-NUS医学院和Yong Loo Lin医学院。

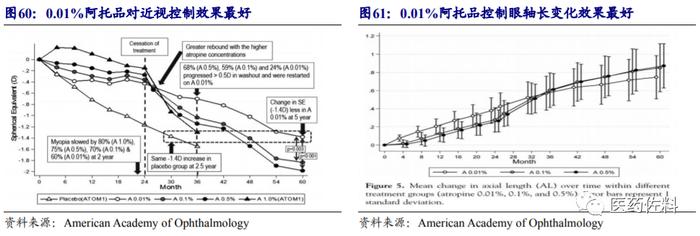

新加坡国立眼科中心SNEC的医生从1990年(成立之初)开始使用1%浓度得阿托品滴眼液治疗近视,且证实有效,但是由于药物有明显的副作用,因此开始寻找更适合的浓度,以更好地兼顾有效性与安全性。SERI/SNEC针对阿托品开展了ATOM1、ATOM3和ATOM3三个临床试验:ATOM1从1999年做到2004年,仅采用1%浓度,招募了400名6-12岁的儿童;ATOM2于2006年开始,完成5年实验的被试中91%是中国移民后代,依托ATOM2发表了数篇研究成果,2015年发表的5年数据分析影响大;ATOM3从2017年开始,预计2023年才能结束,计划招募570名儿童,实验组是0.01%浓度,对照组是安慰剂。而试验目的更进一步为“预防近视高危儿童或低度近视患者近视的发生和进展”。

ATOM1:招募了400名6-12岁的儿童,持续使用1%浓度阿托品2年,结果显示延缓了80%的近视加深, 并且没有眼轴加长,但是睫状肌麻痹和瞳孔散大引起的副作用较大。并且,第三年停用(washout)期间SE和AL反弹明显。

ATOM2:采用低浓度的0.5%, 0.1%和0.01%和招募了400名6~12岁儿童,2年里近视分别仅加深−0.3±0.60 D, −0.38±0.60 D和−0.49±0.63 D,分别减缓了75%、70%和60%。在停用期间,0.01%浓度反弹情形更少、AL延长最小,5年后整体近视加深程度0.01%显著更低(-1.40D)。5年里0.01%副反应也最小。缺陷是实验没有对照组(两个眼镜同时滴),而且AL变化显著(0.41±0.32 mm/2 years) 。

SERI / SNEC成功开发了0.01%浓度的阿托品滴眼液”Myopine”,用于减缓儿童近视加深。根据SERI官网描述,现在已可供亚洲多个国家的患者(包括新加坡公共和私营部门的患者)以及欧盟(EU)国家的患者使用。SERI/SNEC目前正在与多方进行谈判,以扩大Myopine在世界其他地区的分销。目标是使Myopine成为亚洲和世界其他地区的主导和广泛认可的低浓度阿托品产品。

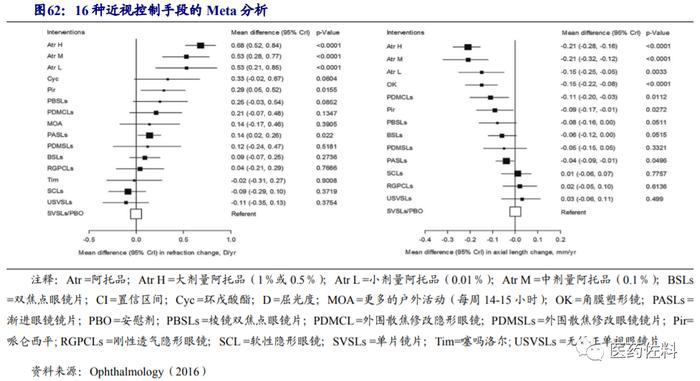

阿托品控制近视进展效果很好。2016年4月份,温医大附属眼视光医院的瞿佳教授和黄锦海博士领衔的团队,在美国眼科学权威杂志《Ophthalmology》上发表了一篇文章。瞿教授和他的团队,花了3年时间,回顾了已发表的6000多篇有关近视控制的论文,并从中筛选出有对照试验的研究。Meta分析结果表明,阿托品滴眼液对近视进展的控制效果最好。下图显示的就是使用单片镜片/安慰剂作为对照得到了Meta分析结果,阿托品对眼轴和屈光的控制左右最强。

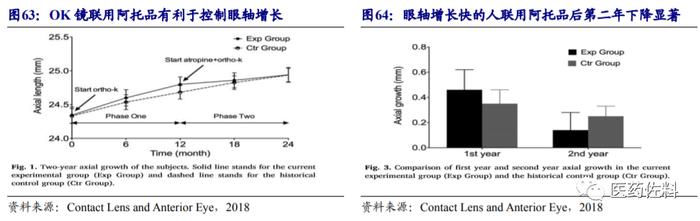

当然,这只是一个Meta分析的结果,实际上并没有头对头的权威研究,并且阿托品的作用机制不同于角膜塑形镜,我们认为除了控制近视进展的目的一致之外,两者之间具有明显的差异,故研究者倾向于做联用。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院于2017年开展的联用试验表明,第一年使用角膜塑形镜但轴长进展很快(>0.25mm)的儿童,第二年使用角膜塑形镜和0.01%低浓度阿托品滴眼液之后,相较于第一年眼轴长拉伸幅度显著下降,且第一年拉长幅度越大的在第二年控制效果越好。此外,浙江大学医学院附属第二医院、温州医科大学附属眼视光医院、中山大学中山眼科中心都已经登记开展联用实验的研究。

低浓度阿托品的适用范围较广。低浓度阿托品只需要每晚睡前使用1次,使用简单,价格低廉;主要不良反应为畏光、视近模糊和过敏性结膜炎,对于畏光的患者可以考虑使用变色镜片。低浓度阿托品滴眼液中国大陆尚无临床注册用药。

3.6.2、低浓度阿托品:兴齐眼药临床试验推进快

全球/国内尚无延缓儿童近视进展的硫酸阿托品滴眼液产品上市。公司的低浓度阿托品滴眼液当前已处于临床3期中,适应症为“延缓儿童近视进展”。试验分为2个,分别开展48周和96周,计划分别入组400和480人。我们预计兴齐眼药0.01%硫酸阿托品滴眼液有望在2023年获批上市。

阿托品前期的非上市临床已经和首都医科大学附属北京同仁医院进行合作研究超过2年,上市临床试验则邀请了另一家TOP级别的温州医科大学附属眼视光医院作为主要研究者,另外还有上海交通大学医学院附属新华医院、上海市第一人民医院、南京医科大学附属眼科医院、武汉大学中南医院、北京大学第一医院、首都医科大学附属北京同仁医院、西安交通大学第二附属医院等7个医院。临床单位的眼科资源丰富、实力雄厚。

公司当前以院内制剂形式进行销售,沿用了新加坡国立眼科中心的品牌“Myopine美欧品”。不同于新加坡版,兴齐眼药在技术上进行了创新,独立包装且不含抑菌剂,对眼睛更加友好,售价298元/盒,每晚睡前一滴,可以使用30天。公司院内制剂通过省内调剂的方式已在辽宁省内7多个医院进行销售。同时,有望通过互联网医院覆盖更广泛的人群。

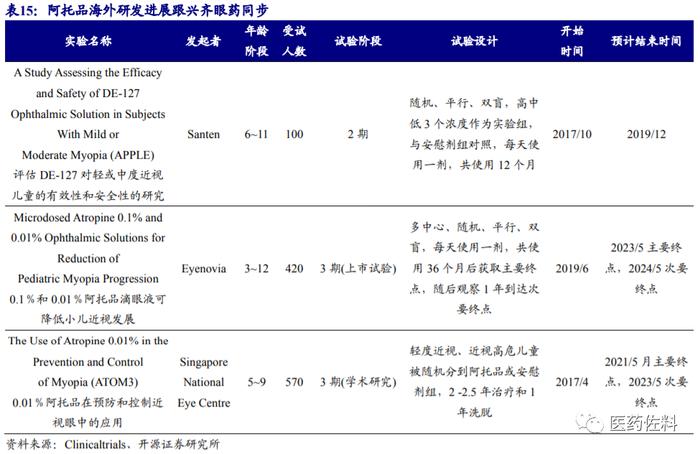

3.6.3、 低浓度阿托品:海外临床同时跟进

兴齐眼药从2015年开始准备低浓度阿托品研发,由于基础数据采集、临床方案制定等等,前后耗时4~5年,才最终开启了国内的3期临床。海外进展最快的厂家的研发进度几乎与兴齐眼药同步或略落后于兴齐眼药。我们预计兴齐眼药会是全球第一个将0.01%低浓度阿托品滴眼液实现商业化上市的公司。

3.6.4、 低浓度阿托品:可以达到超高渗透率

中国目前青少年近视人口已过亿,近视防控的市场空间潜力巨大。以兴齐眼药院内制剂费用计算(298元/月,按10个月计算,3000元年费用),市场空间3000亿元,假设公司渗透率达到3%,销售即可达到96亿元。由于眼药水的易接受性、良好的依从性和相对其他近视防控手段的高性价比,并且5~6岁小孩即可开始使用,早于角膜塑形镜或近期FDA刚获批上市的首款延缓近视加深的隐形眼镜(大于8岁),我们认为低浓度阿托品的普及率将远远高于3%,而若未来通过降价来提高渗透率,则对销售峰值预测无影响。

4、 屈光手术:高端占比持续提升

4.1、 屈光手术:高度近视人口千万级别

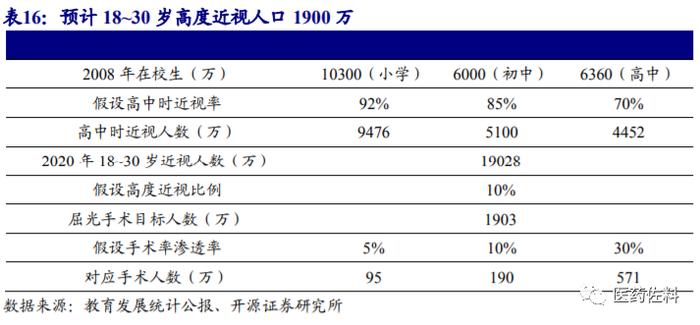

高度近视人口以千万为单位。屈光手术适用于18-45岁人群,随着人们脱镜的需求越来越大,屈光手术的年龄层越来越年轻化,18-30岁占比越来越高,尤其是18-25岁是最好的年龄段。我们仅仅测算18~30岁的高度近视人口,保守估计就近2000万人。根据弗若斯特沙利文的测算,高度近视的人口远高于我们的保守估计。2018年,我国的高度近视人口达到1.12亿,其中,18~45岁的高度近视人口有7160万;中低度近视人口达到4.68亿,其中,18~45岁的中低度近视人口有2.61亿。

屈光手术渗透率很低。据中国眼科网统计,目前中国眼科医疗机构(包括公立与民营)平均每年进行的激光屈光手术已达200万例,以此数据与7亿近视人口比较计算,国内年屈光手术比例约0.3%;如果以全国高度近视人群数量1.12亿来计算,渗透率不过1.8%;如果以2000万18~30岁高度近视人口来看,渗透率才勉强达到10%。由此看,国内屈光手术市场发展潜力仍然很足。

全飞秒和ICL手术渗透率提升空间大。全飞秒激光手术和ICL手术在18~45岁仅是人群中的渗透率当前就更低了。根据弗若斯特沙利文的测算,全飞秒激光手术在18~45岁中低度近视患者中的渗透率约为668.5人/每百万人,而ICL手术在18~45岁的高度近视患者中的渗透率约为618.0人/每百万人,分别对应手术量17.44万台和4.42万台(按双眼计)。

4.2、 屈光手术:全飞秒和ICL成为主流

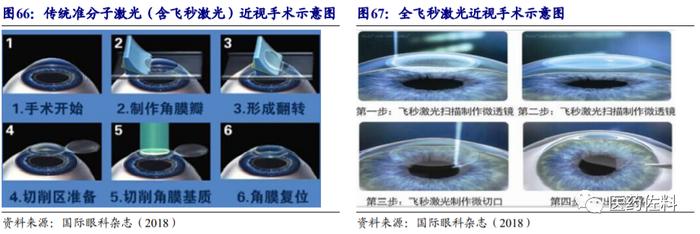

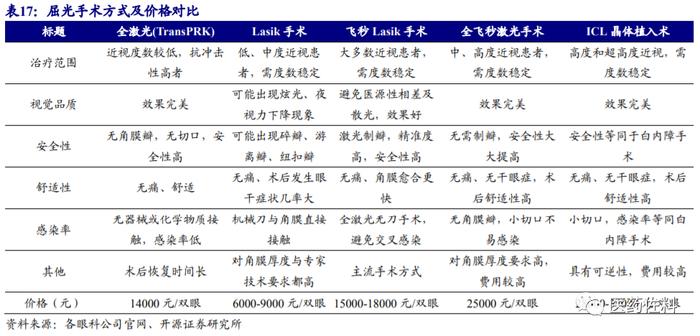

屈光手术主要有以下几类:

PRK:对角膜表面直接进行切削以矫正近视。TransPRK手术也是无瓣手术,但是术后角膜只剩下四层。

LASIK:用显微板层成形系统掀开了一个角膜瓣,在瓣下角膜基质层上作准分子激光切削,保留了角膜上皮和前弹力层。

LASEK:手术方法和LASIK手术同样是制作角膜瓣,但不同的是LASIK针对的是原位角膜(在基质层制作角膜瓣),LASEK针对的是上皮角膜(在上皮层制作角膜瓣,上皮层有丰富的神经、感觉敏感)。

半飞秒手术(FS-LASIK):飞秒激光制瓣+准分子激光角膜塑形的原理。先用飞秒激光制作角膜瓣,掀开角膜瓣后;再用准分子激光切削角膜基质,改变屈光度;然后再将角膜瓣复位,手术完成。半飞秒手术与TransPRK手术区别在于:半飞秒激光制瓣更有效,可以根据患者眼部不同情况进行个性化设置,术后角膜是完整的5层。半飞秒手术全程使用激光完成,很多机构也称这种手术方式为“全激光飞秒”或者“飞秒全激光”,它的实质就是半飞秒手术,与真正的全飞秒又有本质的区别。

全飞秒激光近视手术(SMILE):也称“全飞秒smile手术”,全程使用飞秒激光在角膜基质的层间,进行两次不同深度的切割扫描,在角膜基质中做一个直径6毫米大小的透镜片,不制作角膜瓣,然后再在角膜上方做一个2-4mm的微小切口,顺着此切口,分离并取出飞秒激光制作的透镜式片状角膜组织来矫治近视。

随着科学技术的发展,飞秒激光在屈光手术中的应用已由最初的单纯制作角膜瓣发展到可以实现全程飞秒的SMILE手术。SMILE与FS-LASIK术在矫正近视和近视散光术后有各自的优势与不足,两者均能有效矫正近视,提高裸眼视力,改善患者的视觉质量和生活质量。SMILE术后具有屈光状态稳定、引入的高阶像差少、干眼症状轻、角膜生物力学特性稳定的特点;而FS-LASIK术后视力恢复较快、术后短期内对比敏感度更好。

房型人工晶体植入:最常见的是ICL,"可植入式隐形眼镜",通过微创手术将晶体植入眼内,对角膜无损伤。由于每片ICL晶体都是针对患者量眼定制的,需要耗费一周至半月左右的时间,且其使用的材质尚在专利期,故价格比激光手术高。ICL手术收费相差较大,以德视佳眼科为例,目前ICL近视手术价格为53000元起,其中包括了术前检查费用、手术费用以及三次复查费用,不过具体的手术价格还要根据患者的实际情况而定。

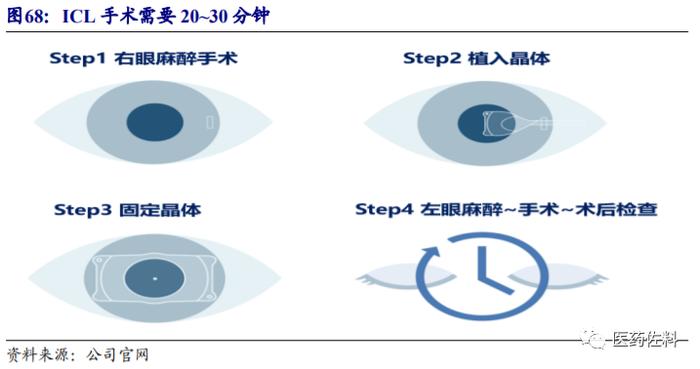

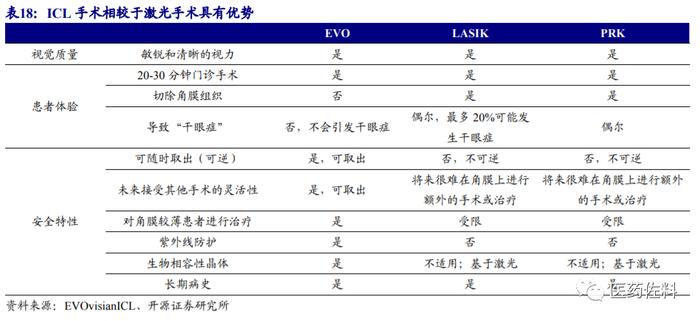

4.2.1、 屈光手术:ICL

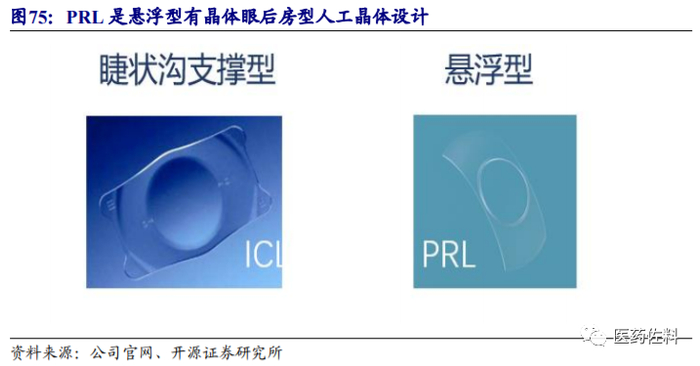

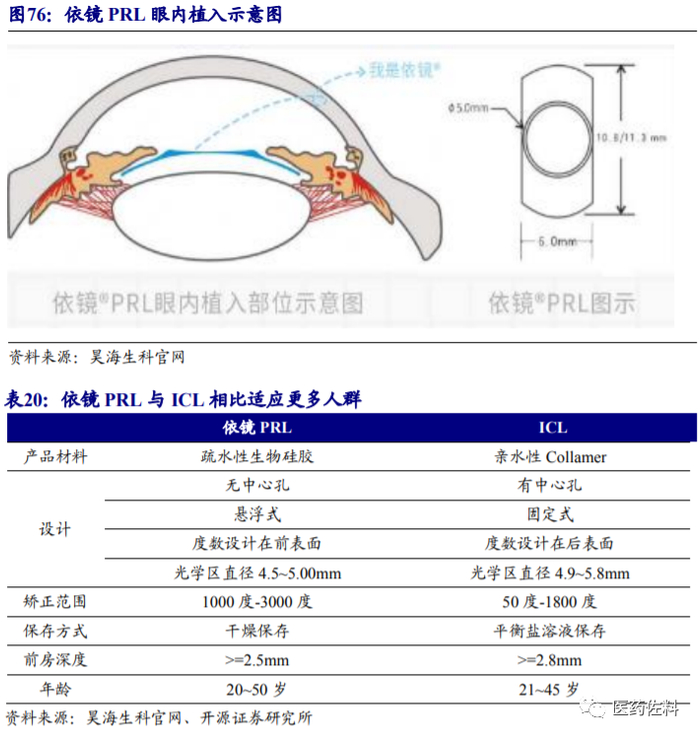

目前眼内屈光手术主流采用有晶体眼人工晶体植入术,该手术又以房型人工晶体植入为主。目前,国内市场上存在两种后房型有晶体眼人工晶体,一种为支撑型人工晶体(ICL),仅有一家进口品牌拥有上述产品注册证;另一种是杭州爱晶伦拥有独立知识产品的悬浮型人工晶体依镜PRL。

整个ICL手术只需要20~30分钟。ICL术前,患者将接受眼部麻醉,然后医生将在角膜边缘做一个微创切口,向眼内注入一种凝胶保护眼内组织,再将可折叠的可缩小的极为柔软的ICL晶体推注到眼内,并被轻柔放置到虹膜后面。

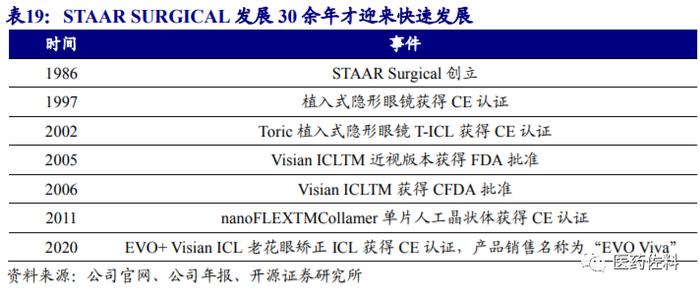

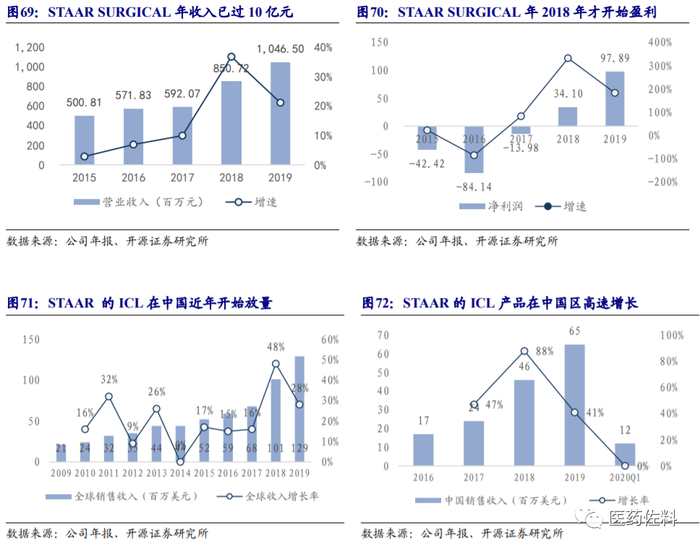

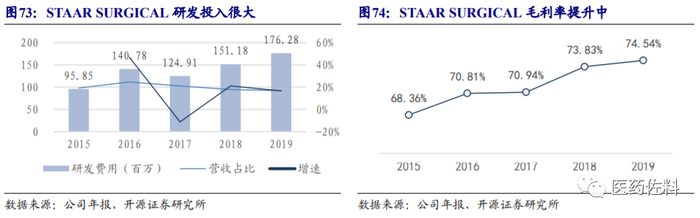

ICL是STAAR Surgical厂家的独家产品。STAAR SurgicalCompany(斯达外科手术)创立于1980s,总部位于美国加利福尼亚州(在美国上市,NASDAQ:STAA)。该公司在中国有独家供应商——上海兰生物产国际贸易有限公司。

ICL采用个性化定制晶体成分。EVO-ICL的制作材料是Collamer(胶原聚合物材料制成软弹性凝胶镜片。这种专用晶体材料比丙烯酸和硅胶生物相容性更高。EVO-ICL也是可折叠的,手术过程中需要的切口更小。ICL晶体手术的安全性已经得到验证。ICL从1991年首次推向市场,实现了2019年全球90万+的植入量。20余年,ICL的足迹遍布全球75个国家,术后满意度高达99.4%,并且这个成绩还在持续刷新中。

EVO ICL是瑞士众多精工科技的一个缩影,具有25道严苛步骤,50项测试,至少40天制造周期,是每一枚晶体都要经过的考验。EVO ICL手术的适用范围比激光手术更广,因为不需要对角膜进行切削,意味着脚脖较薄的患者仍可以进行治疗,为后续潜在的其他角膜相关手术留了操作空间。对患者来说,还具有以下几个优点。首先,ICL晶体手术切口小,仅需要2.8mm至3.5mm的切口,创伤更小,而且不需要缝合,不诱发散光;其次,使用跟人眼睛生物相容性极高的材料,同时不切削角膜组织,可以最大限度减少干眼症的发生率;最后它是一种可逆的矫正选择,若度数有变化或出现其他视力需求,可取出晶体,不会和组织黏连。

ICL在东亚发展迅速。2006年,V4首次进入中国,2014年11月,中心孔型 V4c晶体在中国获批上市。2017年在中国大陆尚且仅销售了4.4万片,2018年和2019年高速增长,分别达到8万片和14万片,销售收入大约占到公司全球销售收入的40%,是全球最重要的市场,2019年收入增长48%。ICL在日本和韩国的增速同样亮眼,分别为65%和30%。

4.2.2、 屈光手术:依镜PRL

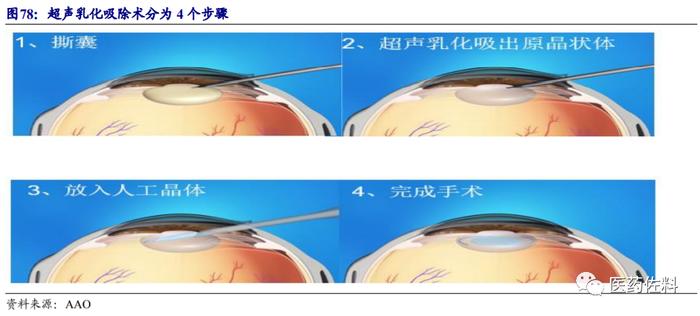

依镜PRL是用于矫正近视的悬浮型有晶体眼后房屈光晶体,于2009年首次获CFDA批准上市,并于2019年10月31日获得延续注册,是中国唯一一款悬浮型有晶体眼后房屈光晶体。公司对该产品的第一阶段销售策略主打超高度近视1000-3000度的矫正手术。

PRL的技术和ICL是同源的,都是俄罗斯的一个科学家发明的,只不过后来分别在瑞士(ICL)和美国(PRL)落地,PRL产业化则交给了杭州爱伦晶。杭州爱伦晶现已被昊海生科于2020年4月份控股,现在在开发二代房水通透型后房屈光晶体(无需中心孔就可以房水透过,没有中心孔眩光和房水湍流问题),预计2021年开始临床试验,最快预计可在2024年上市销售。

5、 白内障:需求永恒

5.1、 白内障:患者数以亿计

白内障是晶状体的光学质量下降的退行性改变。由如老化、遗传、外伤及中毒等原因引起的晶状体代谢紊乱,晶状体蛋白质变性而发生浑浊,导致光线被浑浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上,造成白内障患者视物模糊。

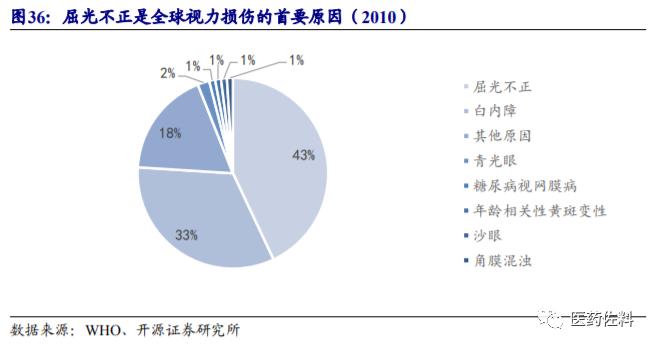

白内障是世界范围内主要的致盲原因。2010年,全球盲人总数为3240万,视力受损人数为1.91亿,其中失明的1080万人(33%)、视力受损的3510万人(18%),可以归因于白内障。另据世界卫生组织报告,白内障是全球首位致盲性眼病,全球有35%的盲症、25%的中重度视力损伤等,来自未及时治疗的白内障。

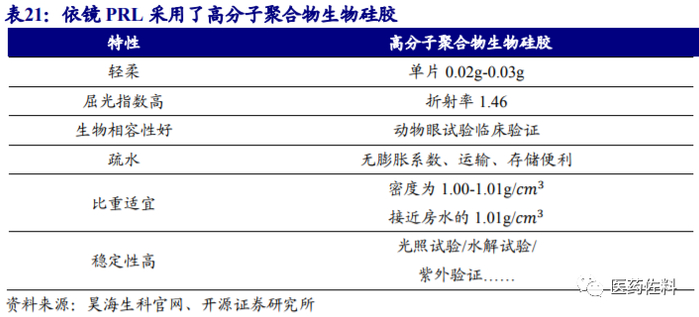

白内障发病率高,患者以亿计。据中华医学会眼科分会统计,我国60岁至89岁人群白内障发病率约为80%,而90岁以上人群白内障发病率高达90%以上。根据国家统计局统计数据,2018年我国60周岁及以上人口为2.49亿人,占总人口的比重为17.9%。因此,当前患白内障的老年人口约为2亿。实际上,60岁以下的人也有较大发病率,根据北京市眼科研究所对北京地区所作的普查,白内障在40至49岁年龄组中占6.5%,在50至59岁年龄组中增加至52.3%。

随着老龄化加剧,白内障患者持续增加。到2050年,60岁以上人群将翻番,30年年均复合增速2.21%。假设60岁以上人群的整体发病率下降到60%,粗略计算每年新增的白内障患者约有627万。

高度近视并发白内障的患者对多焦晶体意愿更强。高度近视多中心研究的数据表明,中国40岁以上的中老年白内障患者中大概有16%左右是近视眼,大概有8%是600度以上的高度近视。高度近视眼白内障患者35%集中在40岁到50岁,他们脱镜的意愿,用眼远中近全程视力的需求比较强烈。

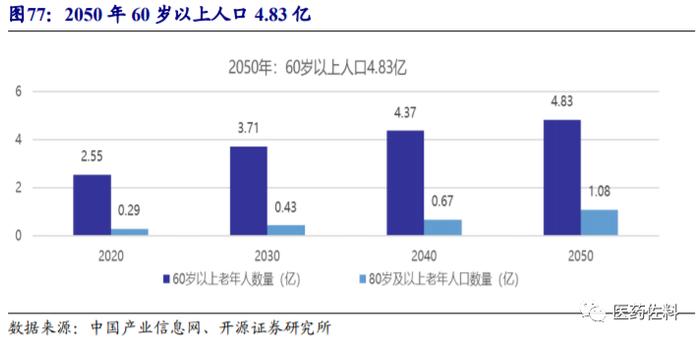

5.1、 白内障:治疗白内障的唯一方式是手术

现在,尚没有已知的药物治疗可以消除白内障或阻止进展。手术是目前治疗白内障的唯一方式。摘除白内障的最好方法是囊外摘除术,绝大部分通过超声乳化吸除术。大多数白内障手术采用的术式是超声乳化吸除术,即应用超声能量将混浊的晶体核乳化后吸除,保留后囊膜的手术方法。该手术可将白内障手术切口缩小到3mm甚至更小,若同时术中植入折叠式人工晶体,则具有组织损伤小,切口不用缝合,手术时间短,视力恢复快,角膜散光小等优点,目前已成为白内障手术的主要方式。

为了避免所需超声能量过大造成对眼睛其他部位的伤害,建议在出现硬核的可以尽早采取手术。白内障摘除的一个辅助方法是采用飞秒激光,可减少朝如能量和手术时间。2009年,飞秒激光获得美国FDA(美国食品药品监督管理局)认证,能够利用它来构筑角膜切口,施行前囊膜切开,粉碎晶状体核,目前,还没有经过同行审议的研究来提供飞秒激光的相对益处和不足的证据。

5.2.1、 白内障手术:覆盖率提升空间大

白内障手术覆盖率CSC指已经接受白内障手术的病例(无晶状体)占总人口(包括未接受手术的和手术不完全的)的比例。该数据可以反映手术服务满足需求的程度,及白内障干预项目在提供手术服务方面的有效性。白内障手术的可行性可参考患者的视力水平,不同的机构和医生当然也有不同的标准。视力水平标准不同,CSC也不同。

根据2014年国家卫健委医院管理研究所覆盖全国东、中、西部9省眼病调查结果显示,白内障手术覆盖率(视力小于0.1的白内障患者进行手术的比例)已由2006年的35.7%,提升至2014年的62.8%。虽然患者是否需要做手术没有严格的指标,但据调研发现,随着白内障手术技术、医院水平和居民消费能力的三重提升,有更多患者选择做手术,故手术的普及率在提高。

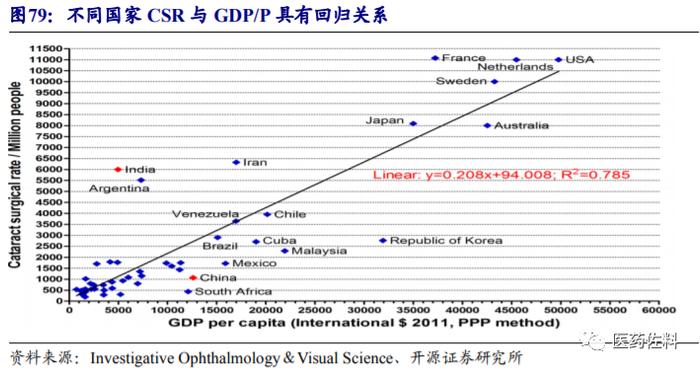

白内障手术率CSR(cataract surgical rate)是衡量一个地区或一个国家开展白内障防盲工作水平的指标,也是一个地区或一个国家防盲工作开展情况和眼科发展水平的代理指标。在过去的很长一段时间里,我国的白内障手术率非常低。国家健康委发布的《“十三五”全国眼健康规划(2016—2020年)》提出,我国CSR要在2020年底达到每百万人白内障手术例数2000例以上。而《从大数据看中国白内障防治的进展》(2018)指出:我国每百万人白内障手术例数(CSR)已从1988年的83例,提升至2017年的2205例。意味着我国已经提前完成了“十三五”目标。

我国的CSR水平至少还有23%~59%的提升空间。根据CSR与GDP/P的回归关系,中国至少需要达到2721 (95%CI: 2305–3137),才能符合国际的最低要求。跟印度相比,提升空间接近200%,而且部分发达国家已经超过9000例/百万人群/年。WHO建议,要很好地解决白内障盲的负担,目标是每百万人中每年开展3500例手术。

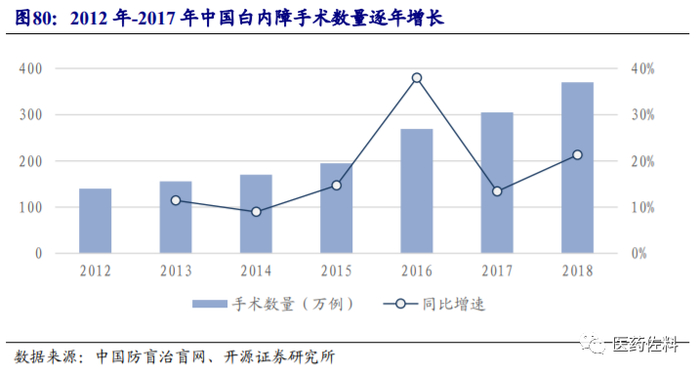

根据中国防盲治盲网数据统计,中国实施白内障手术数量由2012年140万例增加至2017年305万例,6年累计手术量1235万例,2012年至2017年年均复合增长率达16.85%,粗略计算6年的渗透率较低(约6%)。近两年手术量增速回落的原因一方面跟完成前述政策目标有关,另一方面与医保吃紧有关:当前超级医保局严监管时代,集中式社区筛查活动在不少省市已被叫停,优惠或免费难以持续,在该大环境下,作为典型医保型病种的白内障专科增速降低。美国每年进行的白内障手术超过400万例,预计到2024年底将增长16%以上。而我国2018年仅370万例,并且根据CSR和CSC数据可知,我国白内障渗透率还有很大的提升空间。

我国人工晶状体市场正随着人口老龄化进程的加快而不断发展,并且由于眼底疾病案例增多,该部分市场增速也进一步扩大。如果要达到CSR10000水平的话,人工晶体的市场量还要翻3~4倍。

5.2.2、 白内障手术:已有150亿市场规模

中国防盲治盲网公布“2018年全国白内障手术报送情况排名”,爱尔眼科集团医院手术量在21个省(区、市)位列前5名。国际眼科科学院副主席、北京协和医院眼科赵家良教授表示,2018年全国白内障手术应能达到370万,其中,爱尔眼科2018年白内障手术总量达到约40万台,在全国白内障手术量中的占比近11%。也就是说,2018年,中国内地每10台白内障手术中就有1台是在爱尔眼科旗下医院实施的。根据2018年白内障收入数据测算,爱尔眼科平均每台白内障手术费用约为3800元/单眼,以此估算全国白内障晶体终端收入约为150亿。如若采用出货量、出厂价及其扣率进行测算,结果也相一致。

5.2.3、 人工晶体:类别多

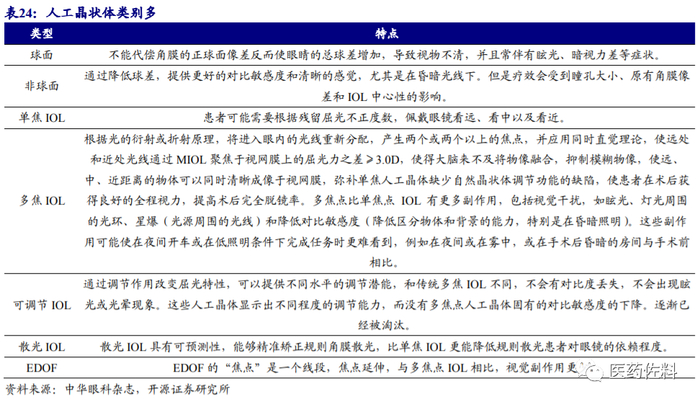

人工晶状体用于治疗白内障,是全世界用量最大的人工器官和植入类医疗器械产品。人工晶体一般都由襻和光学主体两部分组成。襻有不同类型,起固定人工晶体在眼内位置的作用。不同类型的人工晶体的区别主要体现在材质和光学设计。

近些年,白内障治疗的发展趋势从复明性手术向屈光性手术转变,患者需求从“看得见”向“看得清、看的舒服、看的持久”发展,推动了人工晶状体材料、光学与结构设计的不断进步,出现了非球面、环曲面(Toric)、多焦点、可调节等各类新型屈光性人工晶状体。

多焦点人工晶状体(MIOL)为屈光性白内障手术提供了新的技术支持。其克服了传统单焦点IOL无调节力导致术后视近困难的缺陷,可重建患者的术后全程视力,提高脱镜率,从而提升白内障患者的术后生活质量。为了进一步规范MIOL的临床应用,从而提升现代白内障摘除手术的可靠性、精准性和安全性,最大限度保障患者术后获得良好视觉质量,《中国多焦点人工晶状体临床应用专家共识》(2019年)出台。

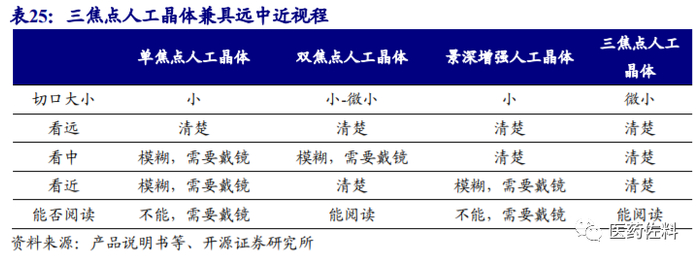

多焦点人工晶体目前主要是双焦点和三焦点人工晶状体。三焦点人工晶状体最主要的还是中间视力,计算机工作视力。借助双焦点人工晶状体,患者既可以看清远处,也可以看清近处。现在,双焦点人工晶状体功能很强大,因为一物两用,既可以看远、又可以看近。但是,如果使用三焦点人工晶状体,则是一物三用,但必需有所舍弃。在近距离视力方面,三焦点人工晶状体不如双焦点人工晶状体效果好。因此,如果患者中距离用眼不多,不打麻将、不打扑克,不接触屏幕,可以选择双焦点人工晶状体,但是有的患者需要中间视力,则需要三焦点人工晶状体。

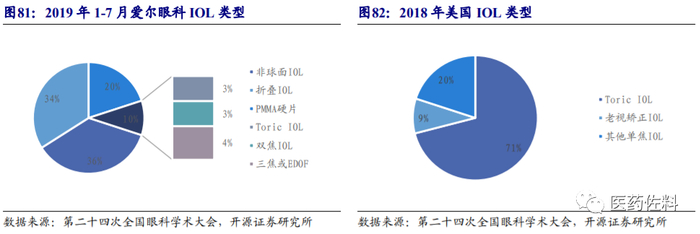

5.2.4、 人工晶体:高端IOL使用占比有待提升

以爱尔眼科2019年数据和美国2018年的数据对比发现,美国Toric(屈光矫正)IOL使用占比高达71%,而我国不及3%。爱尔眼科三焦点或EDOF高端晶体的占比才4%。因为产品性能较差,未来20%的硬片会被替换掉。

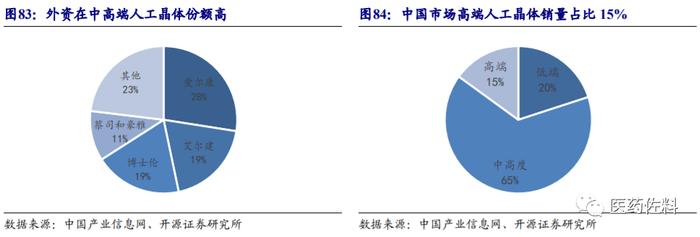

5.3、 人工晶体:国产化率还不够高

爱尔康(美国)、强生视觉(美国)、蔡司(德国)和博士伦(美国)垄断了全球超过60%的市场份额。

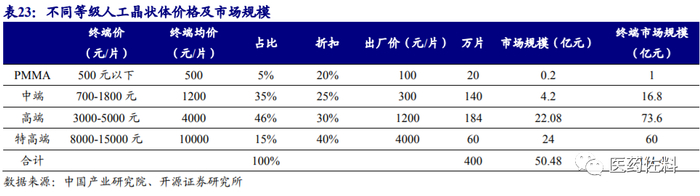

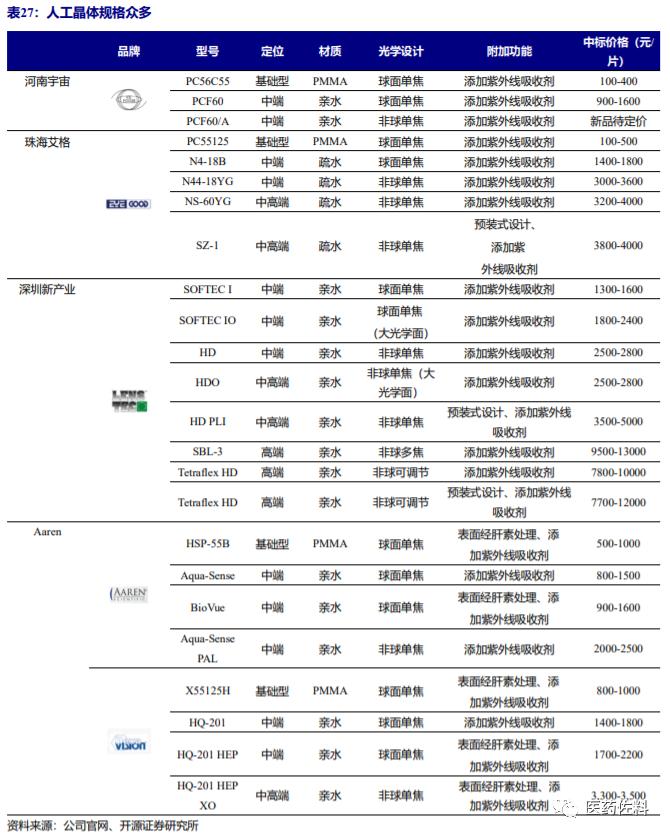

从人工晶体出厂价格来看,国产和进口的出厂价悬殊:1)由于长期被进口产品所垄断,大多数医生和患者观念上容易接受国外的产品。受此观念影响,相同技术水平和相同质量的国内产品尽管价格更低,但市场认可度仍有可能低于同类进口产品,导致国产品牌市场占有率及国产替代率上升较为缓慢;2)另一方面则是国产厂商技术含量、创新能力偏低,几乎无高端产品,因而出厂均价低。

此外,人工晶体随着功能、特征的不同,终端价格相差较大:1)基础防盲型人工晶体:1000元以下;2)中端人工晶体:1000~3000元;3)中高端人工晶体:3000~5000元;4)高端型人工晶体:10000元。

根据中国防盲治盲网数据推算,2017年中国人工晶体销量约为305万片,昊海生物科技销售的人工晶体约95万片(自产+代理),约30%占市场份额,但自产数量69万片,即自产产品占22.6%,这些都为中低端产品,另外爱博诺德2017年也贡献了14万片销量,即两者合计占比国内人工晶体市场份额27%,预计国产化率略超30%。但从金额角度看,我们预计国产化率不会超过20%。

我国人工晶体的65%主流中高端产品种,进口品牌占据绝对主导地位,而剩下15%为高端产品。

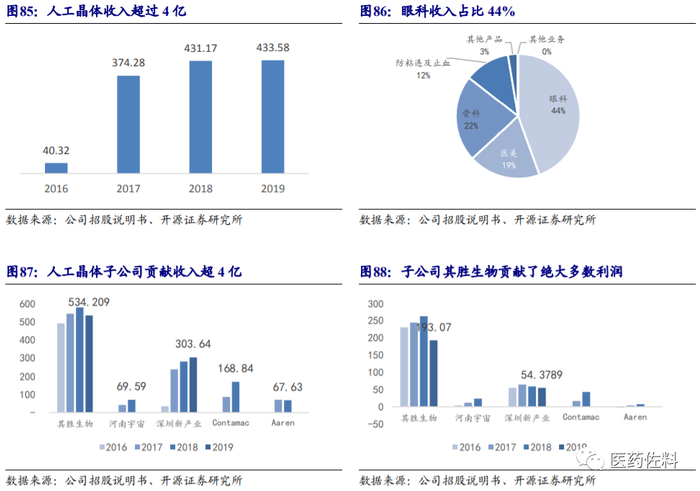

5.4、 昊海生科:当前以人工晶体为主

公司拥有完整的人工晶状体产品组合,1)从产品等级来看,覆盖了基础型、中端、中高端及高端等细分市场,其中基础型产品均为公司自产,外购Lenstec品牌产品拓展人工晶状体产品的高端市场;2)从产品的材质、设计来看,公司生产及经销的人工晶状体材质包括PMMA、亲水性丙烯酸和疏水性丙烯酸,光学基面包括球面和非球面,光学设计包括单焦点、可调节和多焦点产品;附加功能包括防紫外线、增加生物相容性以降低术后炎症反应的肝素表面改性产品以及预装式设计等。

2019年,昊海生科所销售人工晶体中的73%为自产中低端人工晶体,出厂均价远低于外购中、高端人工晶体的出厂均价。同时昊海生科所代理的LENSTEC人工晶体毛利率在2018年达到72%,净利率达到31%。

公司的成长一直以来都以来并购,通过数次并购,才得以成为国内人工晶体收入体量最大企业:

2016年,收购河南宇宙,主要从事制造及销售人工晶状体及相关产品业务,拓展眼科白内障治疗产品线;收购珠海艾格股权,主要从事眼科产品制造及销售业务,发展人工晶状体多品牌战略;收购深圳新产业,主要从事眼科产品的销售业务,实现眼科产品下游销售渠道布局收购Aaren亲水性折叠及PMMA硬性人工晶状体业务及其股权,搭建了人工晶状体海外研发平台。

2017年,收购Contamac,延伸人工晶状体上游原料制备;通过收购ChinaOcean取得青岛华元100%股权,为公司提供HA原料供应并拓展研发业务。

2019年,收购ODC,进一步拓展人工晶状体产业链;同年在上交所科创板上市。

2020年,认购上海伦胜19%股权,布局互联网医疗;取得杭州爱晶伦55%股权,将其旗下用于矫正近视的国内唯一一款悬浮型有晶体眼后房屈光晶体依镜® PRL纳入眼科产品线版图,拓展屈光手术市场。

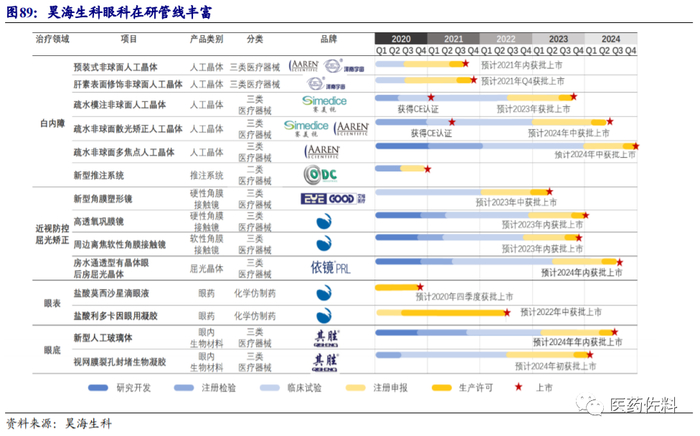

眼下已经到了发挥并购整合能力、体现内生增长力、内生研发能力的时候。公司的在研管线丰富,包含了中高端人工晶体、新一代PRL、角膜塑形镜等,预计从2023以后将会陆续上市。

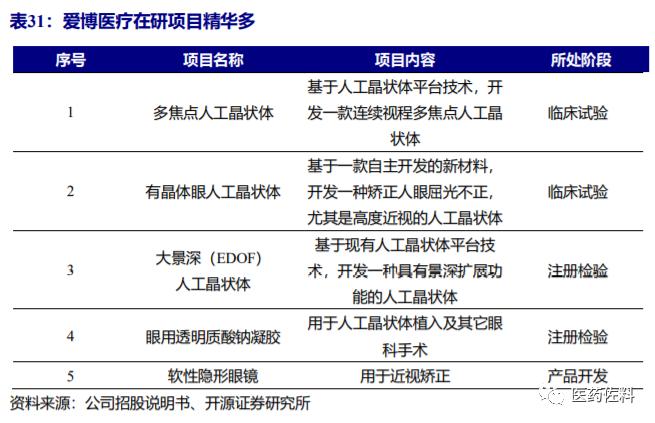

5.5、 爱博诺德:国产第一家自主研发中高端人工晶体

公司专注于眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域,主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,其中手术领域的核心产品为人工晶状体,视光领域的核心产品为角膜塑形镜(普诺瞳),以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品。公司目前在市场上销售的手术类产品包括:各类人工晶状体、囊袋张力环、人工晶状体植入系统、眼科粘弹剂、各类眼科显微手术器械、眼科手术刀;视光类产品包括角膜塑形镜(夜戴型)、硬性角膜接触镜(日戴型)、泪液检测试纸。

爱博诺德是国产第一家自主创新研发出软式人工晶体的公司,其材料合成、光学设计和加工工艺都具有自主知识产权。公司的第二代产品是根据中国人眼角膜Q值设计的人工晶体,是世界上首款根据中国人眼结构设计和制造的人工晶体,符合中国人的眼睛生理结构特点,其第三代产品“散光纠正型”和“多焦”人工晶体结合了国际最新技术,目前已完成研发设计。爱博诺德公司的“可折叠人工晶状体”也被《中国制造2025》列为了“十大重点领域之一高性能医疗器械领域先进治疗设备重点产品。

2014年,公司第一款人工晶状体普诺明®A1-UV获得国家药监局(CFDA)注册证,该产品是一款疏水性丙烯酸酯制成的高次非球面人工晶状体,是国内首款自主研发、拥有自主知识产权的可折叠非球面屈光性人工晶状体。截止2019年末,该产品已在全国1,000多家医院销售。与同类进口产品临床对比,产品术后视觉质量优秀,材料生物相容性好,价格更低,安全性和有效性在大量临床应用中得到证实,被白内障手术医生普遍认可。

2016年11月21日,CFDA批准具有散光矫正功能的普诺明®Toric型人工晶状体上市。该产品为一件式后房人工晶状体,适用于成年患者无晶体眼和原发性角膜散光摘除白内障后的视力矫正,具有“后表面高凸”、“高次非球面”、“复杂面形独立分离”、“边缘等厚”和“具有肝素改性的疏水性丙烯酸酯材料”等特点,在国产人工晶状体中尚属首创,为国产器械在高端人工晶状体领域的一大进步。

a)疏水性丙烯酸酯材料。可被折叠通过2.2mm手术微切口植入眼内,较少出现闪辉、色散、眩光等不良光学现象;稳定性好,后发性白内障(PCO)、钙化、蛋白沉积现象发生率低;防蓝光人工晶状体材料,能降低有害的蓝光辐射对人眼视网膜的辐射伤害;肝素表面改性的人工晶状体材料,能够提高人工晶状体生物相容性、减少术后炎症反应、细胞及色素沉积。

b)“高次非球面”设计。不仅能够补偿角膜的球差,还能够降低彗差、三叶像差等高阶像差的不良影响,从而使人工晶状体在不同瞳孔大小、带有偏心、倾斜等各种中心未对准情况下,都能获得良好的成像质量。

c)“后表面高凸”设计。减小晶状体与囊袋之间的空隙,增加后房型人工晶状体后表面与囊袋的接触面积,防止细胞向晶状体后表面生长与迁移,降低术后PCO发生率。

d)基于中国人眼模型的非球面设计。公司与北京同仁医院合作开展中国人眼参数调查,根据8,000多例中国人眼的数据统计结果搭建出中国人眼的角膜模型,设计并制造了更适合中国人群的AQ型非球面人工晶状体,使中国白内障患者能够获得更高的视觉质量。

2018年,公司预装型人工晶状体普诺特®AQBHL获得CFDA注册证。预装式设计能使手术医生的操作更为简便,减少手术过程中的人工晶状体污染风险,在欧美发达国家已经成为发展趋势。该预装产品较目前国际市场上主流产品在操作步骤上更为便捷可靠。

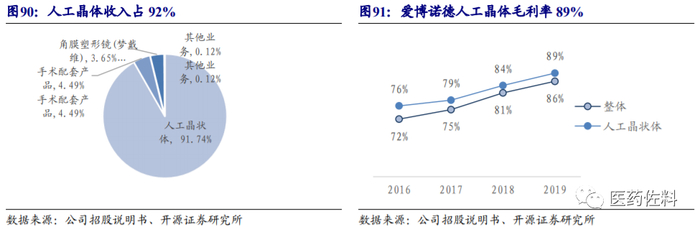

爱博诺德近几年营业收入增长迅猛,2018年同比增长69.72%;2019年,公司营业收入为1.95亿元,同比增长53.73%。2019年,在营收中占比最高的是人工晶体业务,达到了91.74%;同时人工晶体毛利率达到了89%,呈现出逐年攀升的趋势。

爱博诺德人工晶体相较于市场上其他产品,价格较容易接受。不过人工晶体随着功能、特征的不同,终端价格相差较大:1)基础防盲型人工晶体:1000元以下;2)中端人工晶体:1000~3000元;3)中高端人工晶体:3000~5000元;4)高端型人工晶体:10000元及以上。按此来划分,实际上公司的人工晶体产品还没有高端型人工晶体。

公司以人工晶状体产品为起点,持续产品升级,在研管线中已披露的就包含多焦点人工晶状体和大景深EDOF人工晶状体。中长期发展目标是开发眼科全系列医疗产品,包括植入类眼科耗材、手术器械、手术设备、视光产品、眼科制剂等产品,覆盖白内障、屈光不正、青光眼、眼底病变等诸多领域,成为国内眼科医疗领域的创新型领军企业。

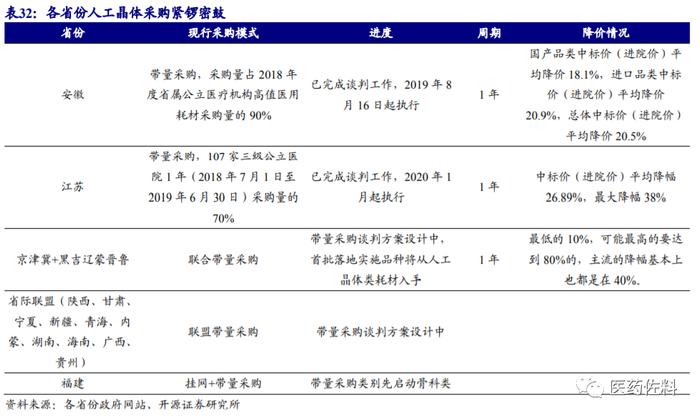

5.6、 人工晶体:集采政策或利好国产

根据爱博诺德估算,公司人工晶状体产品销售数量口径的市场占有率从2016年的约3%提高到2019年的约10%,销售金额口径的市场占有率从2016年的约2%提高到2019年的约7%。另外,从昊海生科口径了解到,昊海生科自主生产的晶片销量市占率也已达到20%左右,仅从2家的市占率来看,已经具备带量采购、进口替代的基础。故人工晶状体带量采购已在全国范围逐步推开,目前福建、江苏、安徽等省份已率先开展高值耗材带量采购等试点工作,福建省带量采购类别先启动骨科类,人工晶状体带量采购暂未开始;京津冀+黑吉辽蒙晋鲁(3+N)人工晶状体联合带量采购中选结果已公告。其他地区如联盟省(区)高值医用耗材带量(10省)采购方案、采购品种也在方案设计中,高值耗材带量采购将在全国大范围推进。

对爱博诺德而言:1)从出厂均价来看(2018~2019H1,398/389/438元),终端售价远高于出厂价,按照出产价为终端价3折计算,京津冀虽降价大,但我们预计仍未伤及出厂价;2)对于渠道力量还不够强大的爱博诺德来说,产品好、具有国产稀缺性,带量采购是机会,更是弥补短板的最佳途径;3)爱博诺德2018年全年销售307465万片,按照370万手术量计算,占比仅8%,增长空间很大。

2019年8月,安徽省医保局、卫健委联合发布《关于执行安徽省省属公立医疗机构高值医用耗材集中带量采购谈判议价结果的通知》,通知中以省属公立医疗机构为试点,且采购使用量不得低于2018年该产品的80%,采购周期为一年,从2019年8月执行。公司作为唯一一家国产人工晶状体生产企业进入了安徽省省属公立医疗机构眼科(人工晶状体类)带量采购目录。公司A1-UV型号产品在安徽省带量采购的中标价(进院价)为1,950元/片,降幅为18.1%,相对于其他品牌也是降幅较少的。

2020年5月,公司A1-UV、A2-UV两个型号产品“京津冀及黑吉辽蒙晋鲁人工晶体联合带量采购竞争方式”中中选,中选价分别为1948元/片和1400元/片;公司Toric产品则出现在议价组中,中选价格3899元/片。跟招股说明书中公告的既往中标价相比,相对降幅很小。

对昊海生科而言:1)京津冀等十省一共拿出30万枚的数量进行带量采购,为公立医院使用量的60%,折叠式人工晶体一共是有27万枚是带量的。昊海生科中标的量约为30万中的30%(约9万片),原先公司在十省的总销量大概是14~15万片(全国100万片左右),其中公立约8万片。这8万片是参与这次集采的医疗机构2020年需求量60%中的一部分。剩下的公立机构的40%和没有参与集采的民营机构仍然是巨大的市场。剩余40%对中标产品会更加友好;2)规模和成本优势:公司用模压技术生产的非球面人工晶体在2019年已经开始启动临床,模压技术将有利于降低生产成本,公司自主产品出货量超过70万片,将具有规模优势;3)规格多:京津冀等十省总共分了53个组,类别十分细致,规格多、品牌多的人工晶体企业相对更具优势,有更大的调整空间。

6、 老视:高端白内障晶体的又一应用

6.1、 老视:我国患者基数大

老花眼,又称老视,是一种生理现象,随着年龄增长,晶状体硬化,弹性减弱,睫状肌收缩能力降低而致调节减退,近点远移,故发生近距离视物困难。相比于老年性白内障、老年性黄斑病性等眼部退行性疾病,老视的发生更为早期和普遍。

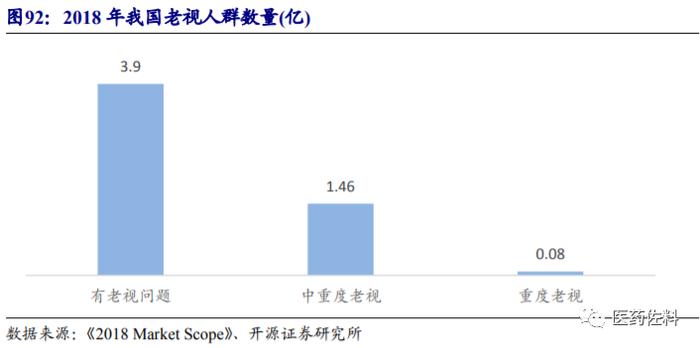

《2018 Market Scope》调研数据显示,目前全球有近18亿老花病人,中国35岁以上人口,有老视问题人群占比56.9%,达3.9亿,占中国总人口数的近三成;中重度老视人群,达1.46亿;重度老视人群,达800万。《国民视觉健康报告》中指出,视力缺陷已经成为我国重大的公共卫生问题,白内障和老视是威胁视觉健康的主要因素。《第45次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国网民规模达9.04亿,手机网民规模达8.97亿。网民中50岁及以上网民群体占比16.9%,人数超1.5亿,“中老年低头族”正在崛起。同时因认知缺失,老花患者数量和矫正数量严重不对等。

随着生活水平和健康意识的提高,人类的平均寿命已大大延长,因而老视及白内障的患者也日益增多。如何能更好地满足老视人群提高视觉质量的需求已成为眼科医生关注的一个新问题。根据中华医学会眼科学分会最新数据,我国作为高度近视高发国家,高度近视发病率已经由6.8%飙升至21.6%,最终导致近视与远视(老花)同时存在,一旦陷入此困境,一副眼镜解决问题就成了奢望,在极端情况下甚至需要随身携带三副眼镜,尤其是中老年高度近视患者的脱镜需求亟待突破。

除了戴老花眼镜之外,也可以通过手术来治疗,老视手术分为二类:角膜老视手术,主要是激光切削角膜的方法;眼内老视手术:通过眼内植入多焦或可调节等人工晶体达到既能看远又能看近的目的。

激光治疗并不是一个完美的解决办法,尽管相对来说效果不错,但可能无法保持持久,仅维持几年没有问题。其优势在于,如果患者的要求不高,术后的效果会比较满意,而且这种方法比较简单、低风险、易操作。

植入人工晶状体。当患者大约在50岁左右,一般选择进行晶状体的置换手术。研究表明,一旦超过50岁,大部分人的玻璃体会发生脱离。当进行晶状体置换手术时,视网膜脱离的发生率实际上会下降,而且多焦点人工晶状体的效果都较好。每一代超声乳化人工晶体植入手术——包括单焦点或是其它的多焦点、三焦点、延伸景深的人工晶体的迭代更新,都是建立在手术的风险和效益基础上进行提升的。人工晶状体的确会引起光晕和眩光问题,患者必须非常自愿,并非所有老视患者都必须植入人工晶体,但推荐同时要矫正散光、高度近视并发老视的患者采用该方法。

6.2、 老花手术矫正:三焦点晶体技术

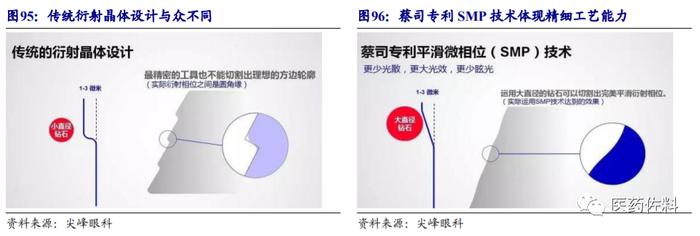

6.2.1、 三焦点晶体:蔡司170年技艺沉淀

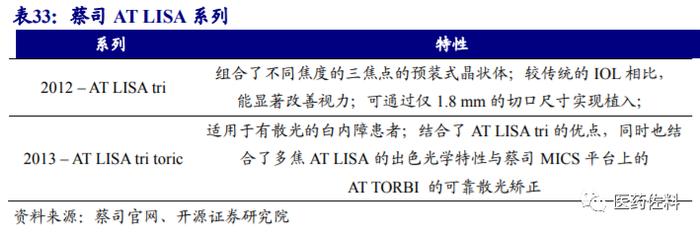

三焦人工晶体由蔡司于2012年成功研发,是首款拥有自然中距离视力的高端人工晶体,率先在欧洲上市。该产品以其完美的远中近全程视力,更高光效,更少术后炫光,非瞳孔依赖及舒适的全天候优视力,适合40岁以上高端人群,老视和白内障、排斥戴老花眼镜、追求高视觉质量者,成为一体化解决白内障及老花眼的理想选择。三焦人工晶体的设计和工艺是来自于蔡司170多年专注于光学的积累和沉淀。壁垒高,当前只有德国蔡司一家厂商拥有三焦人工晶体技术。三焦点人工晶状体(IOL)除了能够为患者提供良好的远视力,还能够提供卓越的近、中视力,减少患者对放大镜或隐形眼镜的依赖性。

2015年开始,三焦点人工晶体技术被上海新视界眼科、德视佳眼科、尖峰眼科、爱尔眼科等厂商于先后正式引入国内,同时多家眼科医院也有该产品的成功应用案例。其特点是切口小,只有1.8mm微小切口;不过价格也较为昂贵。

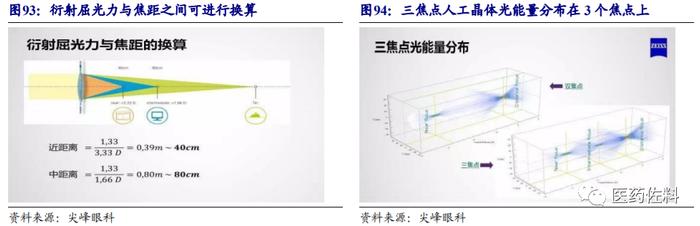

相对于以前传统双焦点晶体,提高了光能量的利用率,实现了全程视力的覆盖。光线透过晶体的衍射面时,会形成0阶、1阶、2阶等衍射次波,其中0阶衍射次波,一般与晶体屈光面的折射共同形成远焦点,1阶是晶体设计需要的焦点,2阶相当于1阶*2,2阶及以上次波能量一般比较微弱,但是会造成衍射晶体的光能量损失。蔡司三焦点的中焦点是1.66D,也即是说中焦点的衍射1阶是1.66D,其2阶则是3.33D,因此蔡司三焦点的中焦点的衍射2阶刚好落在近焦点的衍射1阶上,共同形成近焦点,所以中焦点的2阶衍射并没有被损失掉,而是充分地得到了利用。从光能量分布图上可以看得出来,三焦点相对于双焦点多出明显的中距离视力,并且在远中近的焦点附近都有光线分布,实现了全程视力的覆盖。蔡司三焦点采用的是远焦点50%,中焦点20%,近焦点30%的光能量分布比例,因此中近焦点对远焦点的干扰相对较小,所以三焦点植入术后的病人一般会反映只看到淡淡的光晕,并且绝大多数在一到三个月后就消失了。

三焦点晶体的术后眩光发生率甚至低于同年龄的正常人组。传统的衍射设计是通过阶梯来实现衍射效果,最理想的阶梯是直角方边设计,但由于所有衍射阶梯的切割打磨均使用圆形钻石刀,因此即使是最精密的切割工具,在直角顶点的位置也不可避免的出现了弧形角度。光线通过直角顶点的不规则弧度时会产生方向不可预知的散射,这些散射会造成光能量的损失,散射反映到视网膜上就是患者产生眩光的感受。为了尽可能减少这种散射,蔡司创新性的独家设计了平滑微相位技术,通过精密的计算和设计,使用大直径钻石刀切割出完美平滑的衍射相位。相对于传统的齿牙状阶梯,蔡司三焦点的阶梯非常的平滑,过渡非常自然,最大限度的减少光散射,增加光能的利用率,同时大大的减少了患者的眩光感受,患者术后的视觉质量也达到最佳效果。

夜间远中近视力全覆盖。蔡司三焦点晶体采用了整个光学面衍射全面覆盖的设计,这种设计的好处就是术后的视觉质量非瞳孔依赖,也即瞳孔大小的变化不会改变远中近光能量分布的比例,即使在夜间也能实现远中近视力的全面覆盖。过去的传统双焦晶体采用的衍射阶梯渐进的设计原理,导致的结果就是越到晶体周边部,分配给近的光能量越少,故夜间瞳孔变大时,近视力就不够理想。

2020年5月,蔡司与爱尔集团携手共同成立高度近视人工晶状体老视手术中心,将在中国联手打造17家高度近视人工晶状体老视矫正手术中心。该中心聚焦蔡司三焦点人工晶体技术在超高度近视(1600以上)并发老视、白内障等领域,促进眼科高度近视诊疗的实践,为高度近视患者提供全球领先、更为可行的一体化解决方案。

6.2.2、 三焦点晶体:强生和爱尔康不示弱

除了蔡司的三焦点人工晶体之外,已经在我国上市的高端产品还有Symfony和AcrySof IQ PanOptix。

2014年,强生推出了TECNIS Symfony (新无级)连续视程人工晶状体,中国的首例植入在2016年完成。Symfony是一种相对于传统技术的进步及拓展。与其他提供一个或两三个点对焦的传统晶状体不同,TECNIS Symfony连续视程人工晶体可以在一定范围内实现流畅的高质量连续视程,帮助患者更好地看清生活中移动的事物,享受更好的视力与视觉健康,同时也不会引起眩光问题。在手术治疗白内障的同时还可用于解决老视问题,帮助患者提高视力和生活质量。TECNIS Symfony新无级连续视程人工晶体的划时代意义主要来自两大方面,一是其通过独特的Echelette衍射光栅延长景深,模拟人眼的自然连续视力,对不断运动的物体,在任何时刻都能及时高清成像;二是其Achromatic消色差技术,提高视觉质量,无论光线明暗都能看的更清晰。

爱尔康于2019年8月27日宣布获得FDA批准,在美国首次商业推出AcrySof IQ PanOptix 三焦点人工晶体,这是美国患者接受白内障手术的第一个也是唯一一个三焦点晶体。而且在欧洲上市达4年,产品推出后,迅速获得市场认可,带动当年手术业务增长。我国在2019年12月份获批上市了该晶体,并于2020年6月30日由浙二眼科的姚克院长完成了全国第一例植入手术。

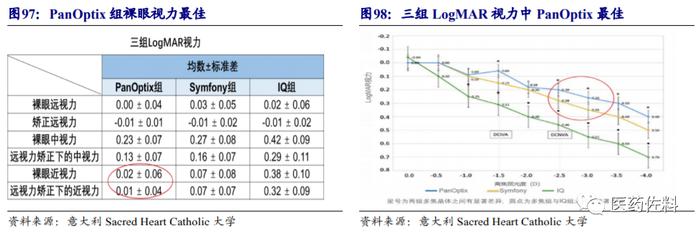

意大利Sacred Heart Catholic大学的一项前瞻性研究比对了上述两款晶体,试验将患者分为三组,A组双眼植入PanOptix (Alcon),B组双眼植入Symfony (AMO),C组双眼植入IQ (Alcon)。术后4个月用ETDRS视力表测量各组的远,中(67cm),近视力(40cm),用OPD-ScanⅡ测量各组的高阶像差,测量各组的视觉质量问卷(QoV问卷),共纳入76人,最终60人完成检查,每组20人。结果表明:近视力PanOptix组显著优于Symfony组(P=0.005);离焦曲线显示PanOptix组的中距视力(67cm)和近视力显著优于Symfony组;OPD-scan Ⅱ测量的总高阶像差,点扩散函数,调制传递函数等三组无显著差异;视觉质量问卷显示对于眩光,光晕等光干扰,PanOptix组与Symfony组无显著差异。

7、 眼底病用药:冉冉升起的星星——康柏西普

7.1、 康柏西普:我国首个抗VEGF眼底用药

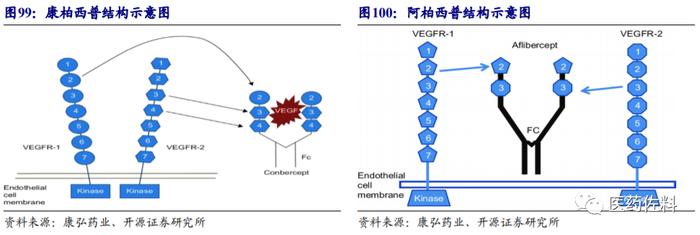

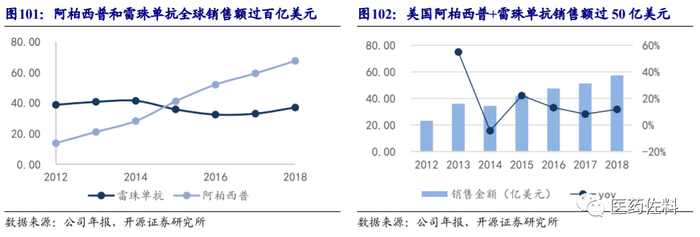

目前全球上市的眼底抗VEGF用药有3个,按上市时间先后依次为雷珠单抗、阿柏西普和康柏西普。除此之外还有超适应症的贝伐珠单抗。其中康柏西普为康弘药业研发,是全世界第三个、我国第一个抗VEGF眼底用药。

阿柏西普和康柏西普结构相似,都为VEGFR受体结构域-Fc融合蛋白,但是康柏西普含3个结构域、阿柏西普含2个结构域,理论上康柏西普的结合能力高于阿柏西普;贝伐珠单抗是全抗体、雷珠单抗是由抗体的Fab片段经过亲和力优化得来。

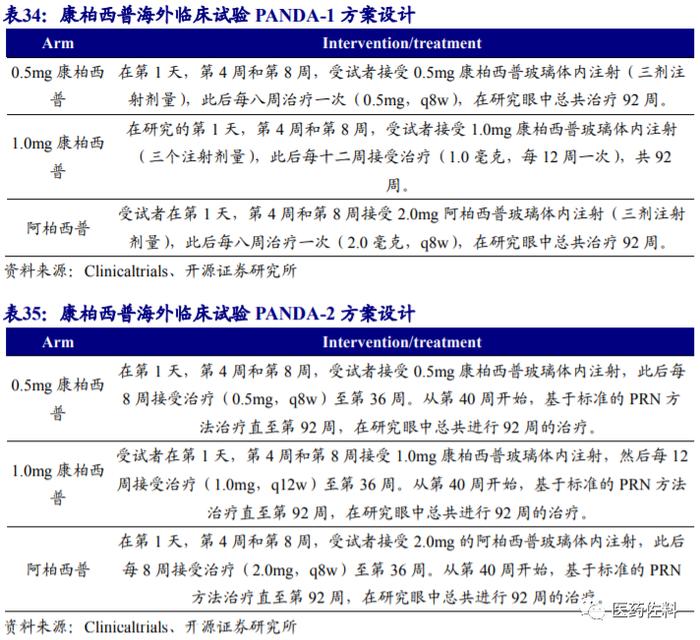

2018年5月,正式启动在美国开展康柏西普玻璃体腔眼用注射液临床试验项目,将进行康柏西普与阿柏西普的“头对头”III期研究,拟招募2280例50岁及以上的患者,主要终点在36周时获得,为第36周时最佳矫正视力(BCVA)从基线的平均变化,预计大约在2020年10~12月,预计临床最终将于2022年初结束。

康柏西普新增2个医保适应症。2019年11月底,国家医疗保障局发布公告,雷珠单抗、康柏西普和阿柏西普自2020年1月1日起正式被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》,适应症包括治疗成人糖尿病性黄斑水肿(DME)、脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害、继发于视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿引起的视力损害和成人新生血管(湿性)年龄相关性黄斑变性(nAMD)。阿柏西普是上市后首次进入医保,雷珠单抗和康柏西普分别在nAMD适应症上增加3和2个适应症。

7.2、 康柏西普:无惧竞争

近日FDA拒绝了康柏西普另一潜在竞争对手抗VEGF疗法Abicipar的wAMD上市申请,因其眼内炎的发生率高达15%(雷珠单抗仅0.6%)。此前,被誉为康柏西普最大竞争对手的诺华已于2019年10月批准用于治疗wAMD的RTH258药物就在今年2月发生或轻中度眼内炎症和视网膜血管炎不良反应。放眼望去,仅剩下在研的罗氏的RG7716双抗用药和Ranibizumab PDS药物递送系统具有竞争能力,两者都还在3期临床中,有效性和安全性尚不能得到确认。

首先,罗氏的RG7716是首个被设计用于眼内治疗的双特异性抗体药物,通过玻璃体内注射。该分子针对VEGF-A Fab和Ang-2 Fab两个靶点,其中拮抗Ang-2的作用有助于提高视网膜血管稳定性。正在3期临床中,预计2022年10月左右完成实验,2023年上半年上市。虽然2期临床试验显示了RG7716的有效性,但是在这两项试验中,对照药都是Lucentis。同时有待进一步确认的是其安全性表现,双特异性阻断,可能造成更多的不良反应。

其次,罗氏的Ranibizumab PDS是一种用于递送Lucentis的眼内给药系统,其设计目的是让nAMD患者几个月内不需要眼科医生处注射给药。2018年9月,Ranibizumab PDS的三期临床研究(Archway)已启动,计划在2021年4月结束。PDS给药系统的植入是一个相对复杂的眼科手术,过程比玻璃体注射更加复杂。重复性填充是否会增加眼内炎一类的严重不良反应,很多眼科医生对此存在很大顾虑。

最后,由诺华(Novartis)研制的Brolucizumab(RTH258)是一种~26kDa的人源化抗体单链可变区片段(scFv),靶向所有类型的血管内皮生长因子-A。单链抗体片段因分子量更小,故组织渗透性更强、系统循环清除更快。该药物的nAMD适应症已于2019年10月获FDA批准上市,被认为是抗VEGF融合蛋白的有力竞争对手。RTH258也曾与阿柏西普做过非劣效性对比试验,比较了RTH258治疗组和阿柏西普治疗组在治疗48周后对视力的改善情况,RTH258治疗组到达主要终点和关键的次要终点证明了其相较于阿伯西普的非劣效性。RTH258治疗组与阿伯西普治疗组相比有相当的不良反应率。

RTH258和阿伯西普每8周治疗一次相比表现出治疗的持久性。绝大部分患者(HAWK试验中57%的患者以及HARRIER试验中52%的患者)在48周里,每12周接受一次RTH258(6mg)治疗即可。如若康柏西普在q12w组的患者比例较此数据更高,则虽非头对头数据,但也能有所体现较RTH258更大的优势。RTH258目前尚未在国内开展临床。

7.3、 康柏西普:国内峰值70亿

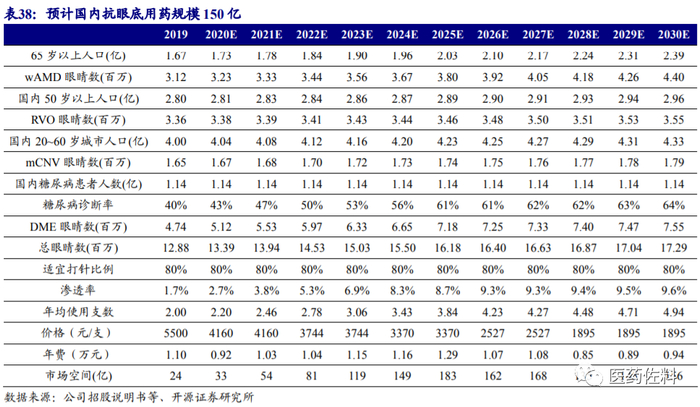

我们认为国内的流行病数据有一些滞后,缺乏较为权威的数据,多方比较之后,起始数据主要仍参考康弘药业上市时南方所做的测算。我们认为该数据有可能较实际情况低估,因为诺华对2020年美国wAMD患者数量的最新估计为150万。2016年美国65岁以上的老年人数量约为4920万,而与此同时,我国65岁以上的老年人数量为1.5亿,约为美国的3倍,但是我们的患者数仅为2倍;本测算的创新之处在于把对象更改为“眼睛”而非“人数”,因为不同疾病的发病情况不同,如DME双眼发病的患者居多。

当前康柏西普市占率约50%,但是明显后续的竞争力强于雷珠单抗,不论是在产品疗效本身还是康弘药业强大的销售能力,且未来有望还有海外非劣效头对头实验结果的有利支撑,我们认为市占率是可以保持40%的水平,对应峰值可以达到70亿人民币。

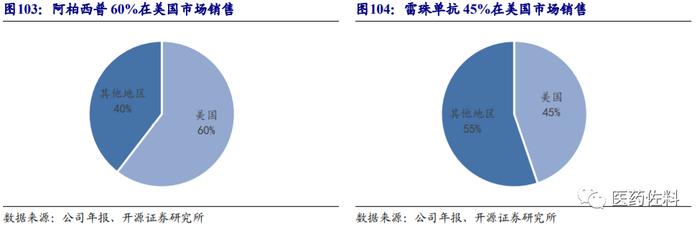

同时预计2023年康柏西普wAMD适应症由FDA获批上市;康柏西普的RVO、CNV、DME,参考wAMD适应症的海外临床开展需要2~3年,则若2020年初IND,预计需要2023年左右NDA,2024年获批上市;保守假设海外“阿柏西普+雷珠单抗+康柏西普”未来整体规模与2018年持平,即100亿美元出头。基于海外的不确定性,我们估计2023年往后雷珠单抗、阿柏西普仿制药上市,整体市场规模下降30%,假设海外市占率于2029年达到10%,销售收入还能达到7亿美金。如果临床结果显示可以低剂量、低频率与阿柏西普达到非劣效,则市占率还能提升许多。

8、 风险提示

医疗安全事故;降价风险;国产厂家研发进度迟缓;疫情持续不可控等

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向开源证券客户中的金融机构专业投资者,请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非开源证券客户中的金融机构专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的信息。本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅!感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问,请与我们联系。