唐 阎立本 《步辇图》

宋太祖画像

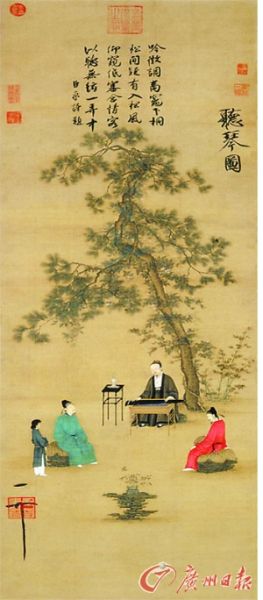

北宋 赵佶 《听琴图》

五代 顾闳中 《韩熙载夜宴图》

中国古人是如何起名的?

五代十国时期,中国人的取名方式悄悄发生了变化。随着二字名的增多,新的取名模式(姓+字辈+名)逐渐形成。入宋以后,宋太祖亲定宗室十四字辈,把这种取名新模式固定下来。在取名选字方面,五代十国人青睐“彦”字,宋代人则偏爱“中”字。

文/图 钟葵

《吉祥艺术》版平时逢周日见报。

来信可寄:广州市人民中路同乐路10号广州日报副刊部 钟志荣

邮编:510121邮箱:gtdrh@yahoo.cn

字辈用于区别宗族内亲疏长幼

自东晋开始重新出现二字名后,中国的姓名文化也随之发生变化。在此之前,中国人的取名模式是:姓+名,此后逐渐变成:姓+字辈+名,或姓+名+字辈。这个新模式大约始于唐代,流行于五代十国,成熟于宋代。

字辈,即表示家族辈份的字,又称字派、辈数、班次等。其作用是规范宗族内族人取名用字,确保宗族世系清晰明确,知道宗族内族人辈份高低,以区别亲疏长幼。按字辈取名,同辈人二字名中有一字要相同,一般为上一字,少数为下一字,相同的字即为辈份字。下一字相同的取名方式在春秋战国时期已出现,据《史记·鲁周公世家》记载,当时长翟首领有兄弟四人,名为乔如、棼如、荣如、简如,但这只是孤例。单名不可能有辈份字,同辈人的名字,常以偏旁作标志,如三国时刘表的两个儿子名为刘琦、刘琮,魏国有应璩、应玚兄弟。

唐高祖李渊已有确定宗室字辈的意愿

唐代开国皇帝李渊有二十二个儿子,除长子李建成、老二唐太宗李世民、老三李玄霸、老五李智云、第十五子李凤、第十九子李灵夔外,其余各人都以“元”字命名,如元吉、元景、元昌等。李建成有六个儿子,李元吉有五个儿子,其名都有“承”字,李世民的长子也叫李承乾。可见李渊有确定皇家宗室字辈的意愿和行为,大概是因“玄武门事变”的缘故,李世民给其他儿子取名不用“承”字,但也没下令禁止按字辈取名。

到了五代十国时期,按“姓+字辈+名”模式取名已成普遍现象。后梁开国皇帝朱温的儿子或养子名字中都有“友”字,如友裕、友珪、友璋等,朱温之兄朱全昱的儿子们也以“友”为名。后唐奠基人李克用和他的兄弟名字中都有“克”字,下一代人名均有“存”字,如李存勖、李存渥、李存霸等,再下一代人名均有“继”字,如李继岌、李继潼、李继嵩等。吴越王钱镠的儿子名字中都有“传”字,如钱传瓘、钱传璟、钱传璙等。闽王王审知的儿子名字中都有“延”字,如王延翰、王延钧、王延政等。后唐明宗李嗣源的儿子名字都有“从”字,如李从厚(后唐闵帝)、李从珂(后唐末帝)、李从荣等。

五代十国时不仅帝王宗室按字辈取名,其他人也用这种方式取名,如后唐名将李嗣昭有七子,均为“继”字辈;后唐重臣郭崇韬有五子,均为“廷”字辈。当时流行的辈份字还有崇、重、绍、知、承、弘、传、行、嗣等。但因五代十国只有五十多年,王朝更迭频繁,无论王朝史还是家族史的资料都有限,很难查找到延续时间很长的族谱,这种状况到了宋代才有所改观。

宋太祖定十四字辈是姓名文化史的里程碑

宋太祖赵匡胤在家族中为“匡”字辈,其兄赵光济原名赵匡济,早薨,无子。其弟赵光义(宋太宗)原名赵匡义,赵光美原名赵匡美,宋太宗登基后,为避太宗讳,又改名为赵廷美。赵光赞原名赵匡赞,早薨,无子。宋代建国之初,宋太祖分封兄弟,并亲书玉牒,确定三派子孙十四字辈,虽每派只有十四字,但可循环不息使用。赵匡胤派系字辈为:德、惟、从、世、令、子、伯、师、希、与、孟、由、宜、顺。赵光义派系字辈为:元、允、宗、仲、士、不、善、汝、崇、必、良、友、季、同。赵廷美派系字辈为:德、承、克、叔、之、公、彦、夫、时、若、嗣、古、光、登。这三派字辈合成一诀:“若夫,元德允克,令德宜崇,师古希孟,时顺光宗,良友彦士,登汝必公,不惟世子,与善之从,伯仲叔季,承嗣由同。”

宋太祖亲定三派子孙字辈,“以别源流,以示子孙”,目的是使后人“虽至疏远,亦知昭穆,不失次序”。所选字合成一诀,意在训示子孙崇德从善,尊重孔孟,顺时而为,礼贤下士,切勿恃贵而轻贱,无论亲疏,均要互帮互助。以宋太祖所定三派十四字辈对照《宋书·宗室世系表》,可相互印证。如宋太祖次子燕王德昭一房,其后代有赵惟正、赵从谠、赵世程、赵令艾、赵子源、赵伯诱、赵师复、赵希曹、赵与隆、赵孟汴、赵由概、赵宜高等。宋太祖为三派子孙定十四字辈,在中国姓名文化史上是一个里程碑,从此以后,人们纷纷效仿,有一定规模的家族都有族谱,后人取名也有字辈可依。

重文轻武风气影响宋人取名

有人会问:宋太宗以后的宋代皇帝都是单名,为何他们不按宋太祖规定的字辈取名呢?原因很简单,在古代,所有人都要避皇帝的名讳,如果宋代皇帝也按十四字辈取名,就变成其他人不能取同样的字辈为名,所以宋代帝王取名必须另辟蹊径。

在取名选字方面,各个朝代的人都有所侧重。五代十国是乱世,各路军阀称王称霸,割据一方,社会崇尚武力、权谋、韬略。当时的人名也反映了这种社会风尚,“霸”名、“武”名、“韬”名、“威”名、“权”名的出现频率较高,如安重霸、张武、高允韬、周德威、罗绍威、杨思权等。不过,五代十国时期人名中出现频率最高的字眼却是“彦”字。按《尔雅》的解释,“美士为彦”,指有才学、有才干的杰出人物。取“彦”字为字之风,始于南北朝,如陆澄字彦渊、范云字彦龙。隋唐时期,“彦”字直接出现在名上,隋有梁士彦、杜彦、陆师彦、房彦谦等。唐有乐彦玮、桓彦范、王彦威、崔彦昭等。五代十国时期社会动荡,朝中乏人,造成“彦”字深受人们青睐,当时见于史册的名人中,有一百数十人都取“彦”字名,如雷彦恭、秦彦晖、莫彦昭、王彦章等。其中王彦章的知名度最高,此人是后梁第一名将,骁勇绝伦。也许是出于对王彦章的仰慕,该时期取名“彦章”的人竟有六七个。入宋以后,“彦”字名仍颇为流行,仅宰相就有四人名带“彦”字,即文彦博、韩忠彦、李邦彦、汪伯彦。

有宋一代,重文轻武,风气所及,也影响到人名上。宋人取名偏爱那些有儒味和道味的字眼,如沈义伦、范纯仁、张齐贤、刘忠孝、张知白、杨守一、崔与之、邓若水、范致虚、石得一等。另外,宋人还偏爱以“叟”、“老”、“翁”等老气横秋的字眼为名,如刘温叟、徐荣叟、杜莘老、王老志、魏了翁、家铉翁等。

在取名选字方面,宋代人名出现频率最高的是“中”字,在《宋书》中被立传的就有近四十人,其中向敏中、陈执中、何执中、郑居中等人官至宰相,这类人名反映了中庸之道在宋代的流行。“大”字名也颇多,著名者有吕大防、周必大、丁大全、范成大、张大经等。